La nuova quotidianità della ragazza non è diversa da altre; tanto lavoro, tanta fatica, una padrona infingarda che la umilia ogni volta che può e un padrone che cerca in tutti i modi di infilarsi nel suo letto, non contento di portare già avanti una relazione adultera con la procace cuoca di casa. La differenza, rispetto a simili contesti, è la presenza di Joseph, domestico, giardiniere e tuttofare; un uomo di fatica, silenzioso, sgarbato e ombroso, che la affascina sino al punto di farla innamorare.

Siamo agli inizi del Novecento, in un periodo in cui in Francia cova il germe dell'odio antisemita, di cui Joseph si fa agguerrito rappresentante. Célestine trascorre le sue giornate tra le vessazioni dei Lanraire e l'attrazione crescente per l'uomo che distribuisce volantini contro gli ebrei. Nel frattempo, nei rari attimi di quiete, la cameriera rivive nella mente frammenti di ricordi relativi a occupazioni e avventure vissute nel recente passato. Quando Joseph propone a Célestine di essere sua complice in un losco piano grazie al quale potranno fare soldi e trasferirsi insieme altrove, la ragazza accetta. Per lei, forse, ci sarà una nuova vita, impreziosita finalmente dall'agiatezza ma sporcata dal crimine.

Presentato in concorso al festival di Berlino 2015, uscito in Francia ad aprile dello stesso anno e non distribuito in Italia, Journal d'une femme de chambre è il quarto adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Octave Mirbeau, pubblicato nel 1900. Vi si erano già cimentati due maestri del calibro di Jean Renoir e Luis Buñuel, con versioni peraltro estremamente diverse, molto più cauta e speranzosa la prima, profondamente eversiva la seconda. Benoît Jacquot, reduce dalle stroncature ricevute per il precedente 3 coeurs, sceglie un approccio se vogliamo più vicino all'opera buñueliana del 1964, pur restando a debita distanza dalla ferina carica antiborghese dell'autore spagnolo. Giovandosi di una buona ricostruzione storica e ambientale, Jacquot percorre la strada dell'ambiguità, mettendo in scena personaggi che non offrono né approdi felici né configurazioni divise in maniera netta tra il bene e il male.

La bella Célestine, perenne oggetto di sfruttamento psicologico e fisico, è una figura ribelle e umorale; non una semplice vittima, bensì una tigre in gabbia, combattuta in ogni istante tra il sogno di sfuggire alla sua condizione di sottomessa e il desiderio di essere in qualche modo dominata. Lo stesso Joseph, dipinto da Mirbeau e Buñuel come uomo spregevole dedito a violenta propaganda antisemita e a stupri e omicidi di ragazzine, qui è disegnato su toni intermedi; su di lui gravano all'occhio dello spettatore evidenti sospetti, ma nessuna certezza. In questa oscillazione cromatica si situa uno dei punti di forza del film di Jacquot, autore (con Hélène Zimmer) di una sceneggiatura ombrosa e dolente, nella quale si sottolinea a piè sospinto l'inconciliabile divisione delle classi sociali (“nemmeno i cani dei ricchi sono mai poveri”), ma dove nessuno resta piantato in prestabiliti ruoli di martire o carnefice.

Candidato a tre premi César (miglior adattamento, scenografie e costumi), il lavoro di Jacquot è stato accolto da giudizi critici contrastanti: fredde reazioni a Berlino, giudizi negativi di gran parte della stampa italiana e internazionale, recensioni invece per la quasi totalità positive sulle riviste francesi (entusiasta, ad esempio, il parere di Positif). Semplice sciovinismo? No, non crediamo; sarebbe una spiegazione troppo banale.

La verità è che l'opera presenta numerosi aspetti interessanti, a partire proprio dal buon lavoro di scrittura, a cui però fanno da contraltare inciampi di regia piuttosto gravi, dall'uso smodato e superfluo degli zoom, alle tecniche sin troppo elementari di introduzione ai flashback, sino a un paio di scene assai maldestre (il vibratore al controllo della dogana, la morte di un giovane rampollo durante un atto sessuale). Peccato, perché questa nuova rilettura offre una rappresentazione d'epoca non priva di qualità, mostrandoci le diverse sfumature di due condizioni agli antipodi, i padroni e i servi, tra le quali però proliferano più somiglianze di quanto si potrebbe mai pensare.

Il germe della violenza e della vendetta reclama la sua fame, dai primi passi della messinscena sino all'epilogo (molto più fedele al romanzo rispetto alla versione di Buñuel), in un film che cita Jacques Demy (i marinai di Cherbourg), si ammanta di sussurri chabroliani e sfrutta le luci naturali, riportandoci vagamente alle atmosfere di Barry Lindon, salvo poi scemare in un buio intriso di speranze ma privo di reali conferme.

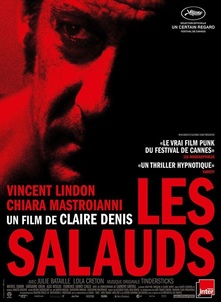

A dare volto alla vicenda un'algida Léa Seydoux, ammaliante ma non sempre a suo agio in una parte tutt'altro che scontata, e lo straordinario Vincent Lindon, nell'anno della sua definitiva e meritatissima consacrazione (il trionfo a Cannes come miglior attore per La loi du marché), qui in un ruolo rude e taciturno, ma come sempre grandioso per la sua capacità di trafiggere lo schermo anche soltanto con un gesto, un movimento, uno sguardo. Con loro un quasi irriconoscibile Patrick D'Assumçao (lo ricordiamo pingue e sbarbato sulla spiaggia de L'inconnu du lac), bizzarro militare che si diverte a ingurgitare ratti e bruchi, esponente di una brutalità illogica che può esplodere da un istante all'altro, oggi come allora, sorvolando i confini del tempo.

Alessio Gradogna

Sezione di riferimento: La vie en rose

Scheda tecnica

Titolo originale: Journal d'une femme de chambre

Anno: 2015

Durata: 95'

Regia: Benoît Jacquot

Soggetto: Octave Mirbeau (romanzo)

Sceneggiatura: Benoît Jacquot, Hélène Zimmer

Fotografia: Romain Winding

Scenografia: Katia Wyszkop

Costumi: Anaïs Romand

Attori: Léa Seydoux, Vincent Lindon, Hervé Pierre, Clotilde Mollet, Patrick D'Assumçao

Feed RSS

Feed RSS