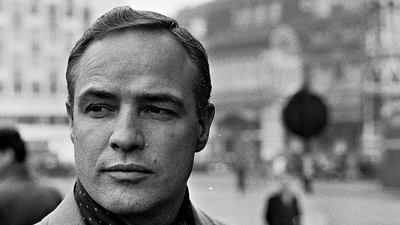

L'idea di impostare un documentario da questi elementi sonori si rivela sicuramente vincente e dà forma a un biopic che gli anglofoni definirebbero “insightful”. Listen to me Marlon si distingue dai consueti documentari biografici perché non ci sono i “soliti” mezzobusti intervistati che punteggiano la visione raccontando la loro su un'altra persona: c'è invece la voce del protagonista ad accompagnarci per un'ora e quaranta e le voci di altri sono pochissime, una delle più significative quella di Bertolucci quando si giunge a Ultimo tango a Parigi. In questo modo si getta una luce ad ampio raggio non solo su un grande attore ma anche sull'uomo Marlon Brando, contribuendo a umanizzare un “mostro sacro” della storia del cinema, andando molto al di là dell'immagine che se ne potrebbe superficialmente avere, quella di un attore simboleggiante un modo di intendere la recitazione e che ha lasciato alcune interpretazioni titaniche, ma anche uomo bizzarro e presuntuoso.

Se il dire di sé implica inevitabilmente una visione di parte, Brando non è indulgente con se stesso; sentiamo riflessioni dal sapore wellesiano (“tutti recitiamo, tutti mentiamo”), ma l'istinto è quello di metterle da parte durante la visione, perché nonostante tutto si respira sincerità. Dice di avere vissuto con un costante senso di inadeguatezza, ma i concetti su cosa significhi la professione del recitare li ha chiari: non essere la copia di qualcun altro, arrivare alla verità, sorprendere lo spettatore, fermandogli il tragitto dei popcorn tra la mano e la bocca.

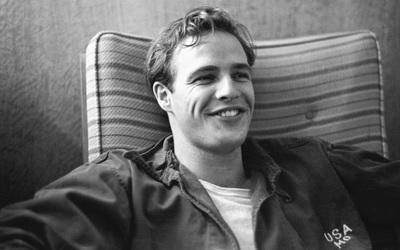

Dalla giovinezza, segnata da genitori problematici – una madre “poetica” ma alcoolizzata e un padre violento (e vediamo una “ipocrita” intervista tv, col papà che affianca il figlio già famoso e qualche freddo segno d'affetto tra i due) – , ai germi dell'inclinazione attoriale (la curiosità nell'osservare le persone per strada), all'apprendistato Actor's Studio sotto la guida di Stella Adler, si arriva al cinema. Per Uomini, primo ruolo, passa del tempo tra paraplegici prima di interpretarne uno. Poi i film con cui entra nel mito: Un tram che si chiama desiderio (e Brando dichiara di odiare il diversissimo da sé Stanley Kowalski), Fronte del porto, seguiti dal Technicolor di Bulli e pupe.

Il grande schermo, però, non è tutto. Brando dice di divertirsi sul set, ma quando l'aggressiva folla alla prima del musical cerca di braccarlo è turbato e portato a riflettere sull'assurdità di fama e fanatismo. E nei riguardi della discriminazione di cui è storicamente capace il suo paese, delle basi violente su cui poggia, Brando si è sempre schierato contro, con una mai celata coscienza “politica” che lo spinge dalla parte degli afroamericani, oltre che degli indiani d'America: c'è la famosa, mancata consegna dell'Oscar per Il padrino, con la comparsa sul palco dell'Academy della giovane squaw, e un Brando che pronuncia parole di piombo contro gli Stati Uniti (“Il popolo più aggressivo, più rapace...”). L'esperienza estremamente negativa sul set de Gli ammutinati del Bounty lo porta però alla conoscenza e all'amore di un luogo e una popolazione ignari dei valori occidentali, rimanendo stregato dalla naturalità e gentilezza della sua gente – e dalla terza moglie – .

Se l'opportunità di accedere alla mole di parole registrate dal protagonista stesso è una carta vincente del film, un po' meno convincente a conti fatti è l'impostazione narrativa e drammatizzante. Difficile parlare di tutto, ma forse è un peccato che non ci sia traccia del lavoro di Brando negli ultimi decenni di vita, a prescindere dal livello qualitativo. Ci si ferma agli iperpagati ruoli in Superman (con Brando che riceveva le battute da un auricolare indossato dal suo personaggio) e, ovviamente, Apocalypse Now (per il quale Coppola prende insulti). Drastico che degli anni '80, '90 e dei primi 2000 – da La formula a The Score – , non si faccia cenno: lo spettatore potrebbe trarne che Brando si fosse completamente ritirato.

Dopo i colossi di fine anni '70, il film ritorna al suo incipit e fa riprendere corpo ai drammi familiari dell'attore: i colpi d'arma da fuoco che segnarono l'omicidio, da parte del figlio Christian – poi condannato a 10 anni – , del fidanzato della sorellastra Cheyenne, proprio nella villa dell'attore, e più en passant il suicidio di Cheyenne. Per mostrare quel che non è possibile mostrare, la morte di Brando, Stevan Riley sceglie la scena del Padrino in cui Corleone si accascia mentre sta giocando col nipote. Al volto dell'attore ricreato attraverso pixel blu fluttuanti, digitalizzato, sono affidate invece apertura e chiusura del film, scelta funzionale a un discorso sul continuare a vivere.

Sono quindi possibili osservazioni rivolte a Listen to me Marlon – compreso un tappeto sonoro qualche volta al limite dell'enfasi – , che non ne mettono in discussione la riuscita. Il film cattura, ottimo nel ritmo e nel lavoro di taglio e cucito audio, frase dopo frase. Sarebbe stato interessante, considerata la personalità di Brando, anche un doc più tradizionale, ma probabilmente meno emozionante. Una curiosità: Candy e il suo pazzo mondo è citato come punto più basso della sua carriera.

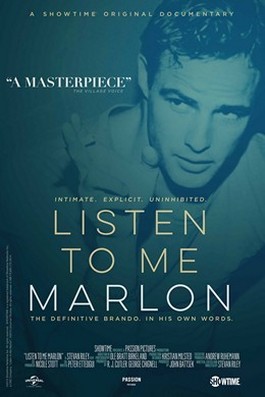

Presentato l'anno scorso al Sundance, in Italia al Festival dei Popoli di Firenze e distribuito in home video (da Universal) prima della proiezione al Cinema Ritrovato come culmine dell'omaggio a Marlon, il doc ha ottenuto molte nomination nei festival e qualche premio (miglior documentario al San Francisco Film Critics Circle Awards 2015).

Alessio Vacchi

Sezione di riferimento: Festival Report

Scheda tecnica

Regia: Stevan Riley

Sceneggiatura: Stevan Riley, Peter Ettedgui

Musiche: Stevan Riley, Gary Welch

Montaggio: Stevan Riley

Anno: 2015

Durata: 103'

Feed RSS

Feed RSS