Un’urgenza pressante che la selezione di quest’anno ha ribadito in modo quasi militante, attraverso titoli che facevano dell’essere apocrifi rispetto al canone un tratto distintivo: si pensi soprattutto al fluviale Die Frau des Polizisten di Philip Groning, che mirava a prostrare la resistenza dello spettatore per buona parte delle sue tre ore attraverso la durata fiume e l’irritante ripartizione in micro-capitoli, quasi per renderlo indifeso nel momento in cui il climax finale l’avrebbe poi messo di fronte al dramma sadico e insostenibile di un’ordinaria storia di violenza domestica.

La contiguità tematica di alcune opere finisce con l’essere quindi solo uno specchietto per le allodole: quel che più conta, al di là delle solite, pretestuose macro-aree (il crollo delle istituzioni propriamente dette e la crisi della famiglia intesa in senso tradizionale), è la comune tendenza scardinante che i film di quest’edizione hanno evidenziato, una spinta della quale la vittoria di un documentario è solo la punta dell’iceberg più macroscopica e strombazzata.

Ciò di cui si dovrebbe parlare e di cui occorrerebbe rallegrarsi, piuttosto che perdersi nei soliti discorsi comparativi tra le varie annate (si sa, il raccolto non è quasi mai lo stesso), è proprio quest’ansia di novità che si rintraccia sottopelle in tutto il panorama cinematografico internazionale e che emerge in superficie come la lava di un vulcano.

Dalla lentezza colma d’oblio e disperazione di Stray Dogs di Tsai Ming-liang alla piccolezza intima, malinconica e ostentata di Garrel passando per il mélo stranito e allucinato di Dolan, alcuni dei migliori film in concorso ribadiscono il concetto espresso benissimo, tra gli altri, da alcune righe vergate nei giorni scorsi da Emma Dante, che ha parlato di “opere fragili e complesse nei riguardi delle quali ci vorrebbe maggiore attenzione”, come perifrasi (meravigliosa) di tutto un cinema d’autore che troppo spesso viene superficialmente snobbato dai media tradizionali, davvero poco inclini a una ricezione all’insegna di una maggiore apertura mentale. Una generalizzata pigrizia (termine che è ricorso più volte, nel dibattito romano post-Festival alla presenza del direttore della Mostra Alberto Barbera) che non fa altro che vessare l’attività di ricerca cinematografica ostruendo sempre più ogni possibile contatto con un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori, una fetta di potenziali fruitori la cui ineducazione all’audiovisivo viene avallata e coccolata piuttosto che combattuta o, per quanto sia possibile, curata.

In tal senso, e a sentirlo parlare Barbera sembra decisamente dello stesso avviso, la critica sul web e sui media meno paludati, pur con gli ovvi rischi dovuti a incompetenza non filtrata e a proliferazioni selvagge di impostori più o meno imbellettati, ha saputo carpire molto meglio della carta stampata il “nuovo che avanza” e restituirlo nella sua problematica complessità. Va preso atto, non certo per tirare acqua al proprio mulino (vista anche l’esiguità degli interessi in ballo) di un atteggiamento decisamente più propenso da parte delle recensioni telematiche a prendersi il tempo dell’approfondimento, del percorso, dell’analisi, tutte operazioni che di sicuro contribuiscono a supportare lo spirito di una Mostra d’Arte Cinematografica.

Occhio alla definizione: Arte, non certo intrattenimento da multisala che soffochi la presunta presunzione dei cosiddetti “film da festival”, che poi sono ben altra cosa (e ben più convenzionale, quando confezionati in forma deteriore) rispetto a un film come quello di Tsai o a un’opera rischiosa e liberissima, anche se claudicante, come Under the Skin di Jonathan Glazer. Come rilancia giustamente Barbera: “È inutile dirci che il cinema sta cambiando se poi un festival non coglie questo cambiamento in atto. Anche negli sbagli, nelle scelte che possono essere discutibili”.

Curioso ma non troppo e quantomeno sintomatico, dunque, che Barbera stesso nel corso della suddetta conferenza alla Casa del Cinema di Largo Mastroianni abbia trovato una discreta opposizione da parte di (alcuni) rappresentanti della stampa istituzionale (gli rimproverano addirittura la difficoltà di tirar fuori un titolo accattivante durante la Mostra…) e che qualcuno tra i presenti gli abbia anche urlato: “Ma il pubblico ama gli attori!”, in risposta all’affermazione secondo cui sui primi quotidiani nazionali lo spazio per l’analisi filmica sarebbe ormai sempre più ridotto se non quasi inesistente a vantaggio del chiacchiericcio e del gossip.

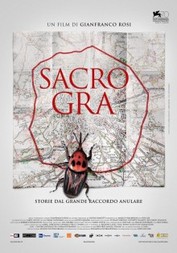

Segnali di un conservatorismo allarmante, che rischia poi di produrre uscite imbarazzanti, indecorose e di sicuro poco documentate come quella di Pupi Avati nei giorni scorsi. Lo stesso sentimento conservativo che proviene, a livello formale, dall’altro documentario in concorso oltre al vincitore Sacro GRA, ossia The Unknown known, scelta a conti fatti non così d’impatto. Non meno ambigua, a livello semantico, dello stesso film di Rosi, che però spurio lo è mille volte di più: non solo perché flirta vertiginosamente con la fiction ma soprattutto nella misura in cui orchestra una non narrazione che freme per diventare narrazione vera e propria, passando dalla contemplazione lucida e chirurgica al cuore misterioso e strambo dei suoi personaggi.

Un equilibrio affascinante che rende Sacro GRA un film importante ben oltre i suoi stessi limiti e disequilibri, capace di affermare la sconcertante e intrinseca modernità espressiva del documentario senza la retorica del genere di serie B che da neopromosso si ritrova a gioire quale primo della classe nella massima serie. Che poi quest’etichetta insopportabile e appiccicaticcia gliela mettano addosso gli altri in un secondo momento è ovviamente tutta un’altra storia.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Festival

Articoli correlati: Venezia 70 - Stray Dogs, di Tsai Ming-liang Venezia 70 - Il battito vitale del Fuori Concorso

Feed RSS

Feed RSS