Mai come quest’anno infatti il polso del cinema più vivo si è sentito battere nelle opere tenute ai margini dai clamori della competizione, capaci di restituire un termometro fedele del cinema che resiste e di quello che sopravviverà: una mappatura delle direzioni in cui la celluloide contemporanea sembra andare, perfino dei sentieri che imbocca per stanca abitudine e di quelli forse troppo nuovi che non ha ancora abbastanza coraggio per intraprendere. Un cinema che solo guardandosi allo specchio, com’è ovvio, riesce a psicanalizzarsi mettendosi alla prova, facendo emergere smagliature, imperfezioni, mancanze di vario genere.

Nell’edizione in cui ha trionfato un film “sul” Grande Raccordo Anulare che cinge Roma come il perimetro di un calderone in perenne ebollizione, sembra quasi una fatale coincidenza che i film più interessanti si siano rivelati eccentrici rispetto al concorso ufficiale, troppo rabberciato e ondivago, conciliatorio ai limiti dello sbigottimento nell’accogliere al suo interno opere superflue e non meritevoli di una vetrina così altisonante: Tracks e Parkland su tutte, a rappresentanza di una medietà dello sguardo talmente anonima che non si capisce bene cosa ci stia a fare nella prima linea di una Mostra d’Arte Cinematografica. Un evento che in quanto tale dovrebbe dare spazio a oggetti filmici capaci di farsi carico di sguardi propulsivi o comunque meritevoli d’attenzione, non importa se a partire da film belli o brutti, estasianti o irritanti, meravigliosi o inaccettabili.

La sensazione nitida che si è respirata al Lido sembra invece avallare l’idea che il concorso di questo Barbera bis si sia mosso talvolta troppo a ridosso di un fatuo inorgoglirsi per i nuclei tematici dei film (la disgregazione della famiglia come simbolo della crisi contemporanea), privilegiando dunque opere dal lodevole aspetto contenutistico ma non sempre notevoli sul piano formale (il pensiero va al pur strapremiato Miss Violence o al marmoreo e avvizzito Ana Anabia di Amos Gitai). E allora non restava e non resta che guardare lontano dal centro delle questioni, in cui le fiamme bruciano più velocemente e slabbrano i contorni delle cose non permettendo una messa a fuoco sempre netta come la si vorrebbe.

L’Out of Competition di Venezia 70 non sarà godurioso come certe selezioni del passato mulleriano della Mostra avevano saputo renderlo (l’unico midnight movie e neppure troppo degno di nota è stato Wolf Creek 2), ma alle spezie ammiccanti preferisce una sostanza elevata e complessa e una qualità media di livello spropositato, ottimamente calibrata nel bilanciare qualche sparuta presenza polverosa e titoli rampanti e coinvolgenti.

Se da un lato i maestri Andrej Wajda e Ettore Scola hanno presentato due versioni semplificate, persino televisive del loro stile finendo col prostrare due rispettive idee di cinema storicamente notevoli in una resa esangue, dall’altro il Fuori Concorso ha ospitato un’opera viscerale e potente come Locke di Steven Knight, viaggio di un uomo al termine della notte nel tentativo disperato di salvare una vita in apparenza già deragliata. Il tempo reale, la progressione instancabile, il film-esperienza impeccabile che innesca il suo potenziale a partire da meccanismi di scrittura oliati e già visti (in questo caso ai limiti della manualistica), ma riesce a farli funzionare come nel migliore dei congegni a orologeria, tenendo l’incredulità e la commozione dello spettatore appese a un filo esilissimo e fondamentale.

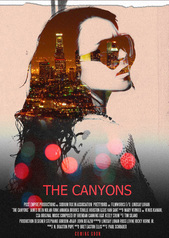

La resa detonante del film con protagonista Tom Hardy è però solo la rivelazione più macroscopica in mezzo a una manciata di altri epigoni eccellenti: dalla peculiare visione dei potenti incredibilmente orchestrata dal talento cristallino di Miguel Gomes all’iconoclastia piena di interrogativi lancinanti di Kim Ki-Duk, che nel suo scandaloso Moebius divora e scardina le istituzioni familiari con vorace irriverenza verso la madre patria coreana. In mezzo a loro il cinema puro e volutamente declassato di Paul Schrader, che in The Canyons mette in scena i corpi maciullati dello star system, privi di una bussola credibile, inabili alla vita e disgustosi nella loro moralità di plastica che ha la stessa tangibilità illusoria di un paio di tette rifatte o di un fallo di gomma: brutte statuine di un immaginario deturpato, spalancato sull’orrore di un cinema digitale dal cuore freddo e calcolatore, pronto a morire dentro sale abbandonate e polverose o a essere inghiottito dal gelo cancerogeno di uno sguardo in camera affilato come un rasoio.

Se per così dire di speranza si vuole parlare (per non morire, per continuare ad esistere), quella va allora ricercata nelle vette di un Fuori Concorso che non si limita a lasciarsi schiavizzare dalla sindrome di Kessler dei rottami che si attraggono per dare vita a nuove galassie e ammassi corporali prima inesistenti, ma la mette addirittura concretamente in scena nel film d’apertura Gravity: esempio ristoratore di fantascienza colma di pietas che sa guardarsi allo specchio compassionevole, beandosi con umiltà del proprio virtuosismo, gestendo le contraddizioni e non lasciando pregiudicare il proprio sense of wonder da pochi e perfino salutari inciampi.

A chiudere il cerchio, un quadrilatero di colossi: il divertente e scatenato Sion Sono, che in Why Don’t You Play in Hell? imbastisce un omaggio al cinema sanguinolento e ipertrofico; Wang Bing e il suo oltranzismo disturbante e infine due maestà assolute che rispondono ai nomi di Frederick Wiseman e Edgar Reitz, che per i veri amanti del cinema certo non hanno bisogno di presentazioni. Quattro grandissimi registi per altrettanti capolavori assoluti: tanto attaccato all’impazzimento disumano il cinese, quanto civile, umano e sociale il maestro del documentarismo americano nel portare la sua macchina da presa dentro la maggiore università pubblica del mondo, Berkeley, ultima roccaforte sulla quale edificare scenari comportamentali e politici costruttivi, fondativi di un neo-umanesimo basato sul lògos e sull’istruzione come più alta sede di formazione identitaria dell’individuo.

Ciliegina sulla torta non può allora che essere, in conclusione, l’ennesimo Heimat del sopraccitato Reitz, con la sua Germania anti-oleografica, miserabile e negletta, marginale e dimenticata. Un cinema orgogliosamente ostinato e uguale a se stesso, sordo e cieco agli anni che passano, ma che continua instancabilmente a scaldare il cuore e la mente. Con un digitale che rilegge ciò che è stato in chiave futurista e spalanca speranzosamente nuove, inaspettate porte della percezione. Oltre il patetismo nostalgico e retorico della pellicola, oltre il cinema stesso, in un futuro atemporale in cui vivono i sogni più eterni e che, guarda caso, non può fare a meno di rivolgere indietro lo sguardo al passato confortevole di sempre.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Festival

| |

Feed RSS

Feed RSS