Realizzata in collaborazione con la casa produttrice francese Gaumont, la pellicola si inserisce in modo ambiguo nella filmografia refniana, poiché presenta l’anacronismo di essere stata scritta tempo fa, in un periodo di grandi difficoltà finanziarie e di rabbia verso il mondo: particolarità che non ha giovato al risultato finale, poco viscerale e sentito rispetto ai lavori precedenti. Il cinema di Nicolas Winding Refn, infatti, nonostante le accuse di freddezza e autorialità gratuita, è sempre stato fortemente emotivo, personale, specchio del proprio essere in quel preciso momento della vita: per questo, al centro di ogni suo film si è sempre visto l’Individuo, un anti-eroe che diventa eroico suo malgrado, dal Milo di Pusher 3 passando per il driver/Gosling (l’esempio più palese) fino ad arrivare alla figura muscolare e mitologica di One Eye (Mads Mikkelsen) in Valhalla Rising.

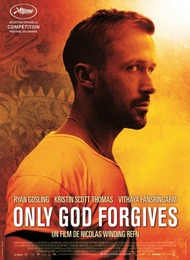

Quello che manca nell’ultima opera del regista è proprio un personaggio maschile di riferimento, delineato in modo semplice ma preciso, che assurga a simbolo per restare impresso nella mente dello spettatore: Julian, interpretato da Ryan Gosling dopo il fortunato connubio del film precedente, è poco più di un’ombra che si muove all’interno del narrato, pallido ectoplasma che pare voler replicare se stesso nel ruolo del driver, fuori tempo e luogo, come se fosse capitato nel racconto sbagliato. Julian, che insieme al fratello Billy (Tom Burke) gestisce una palestra di thai boxe a Bangkok, in realtà copertura per un traffico di droga, vorrebbe essere il polo positivo di un mondo sostanzialmente marcio ma non ci riesce, poiché non trasmette nessun tipo di energia, restando per lo più ibrido. Al protagonista vediamo contrapporsi non soltanto Billy, ucciso dopo essersi macchiato di un crimine orrendo, ma anche la loro madre, Crystal (una Kristin Scott Thomas troppo sopra le righe), altra figura a tutto tondo nel suo essere morbosa, ambigua e desiderosa di Vendetta: a Julian il compito di portarla a termine, dando la caccia a Chang (Vithaya Pansringarm), poliziotto in pensione che rappresenta la Giustizia, seppur sommaria e privata, personaggio che a differenza degli altri riesce a lasciare un segno.

Solo Dio Perdona possiede una caratteristica assente nelle altre opere di Refn, ossia un dualismo quasi manicheo: Bene e Male, Peccato e Redenzione sono contrapposti, in lotta, mentre nel suo cinema sono sempre stati un concetto unico, mescolati l’uno all’altro in un’ambiguità affascinante e sfaccettata; non è un caso che molte inquadrature siano perfettamente simmetriche, divise a metà, in special modo quelle con al centro Crystal, ideale ago della bilancia posto tra due contrappesi.

Questo è solo un lato della medaglia di quest’opera contraddittoria, che possiede tuttavia innegabili pregi: ciò che è stato additato, da molti, come formalismo fine a se stesso, è in realtà sperimentazione ardita e coraggiosa. Il film, infatti, riporta in modo evidente a Fear X (2003), primo lavoro americano di Winding Refn nonché clamoroso flop che lo mandò in bancarotta: la sua creatura incompresa e bistrattata per eccellenza (sorte che probabilmente toccherà anche a Solo Dio Perdona), in realtà onirica e pregna di molteplici chiavi di lettura. Ritroviamo i colori forti, il rosso e il blu dominanti (il direttore della fotografia è il medesimo, Larry Smith, presente anche in Bronson), i lunghi corridoi che in realtà non portano in nessun luogo, la dimensione del sogno (o meglio, dell’incubo), che nel film con John Turturro era specchio della mente del protagonista, mentre qui è forma espressiva “altra” e, per sua natura, destinata a essere fraintesa: Solo Dio Perdona andrebbe dunque letto tra le righe di un testo più esteso, alla luce delle opere precedenti e di una poetica precisa e peculiare.

La pellicola è tecnicamente impeccabile, forte di una fotografia eccelsa e di uno score ridotto all’osso ma con un pezzo portante assai potente; è scandita da un montaggio sinuoso e ammaliante, ed è diretta con la maestria propria del cineasta nativo di Copenhagen; alcune sequenze restano indelebili (i tentativi di uccisione del poliziotto da parte dei sicari mandati da Crystal) e si esce dalla sala con la netta sensazione di voler vedere il film una seconda volta, per metabolizzarlo in modo più completo.

Un'opera manichea non solo nella sostanza ma anche nel suo valore, alterna e in perenne contraddizione, in cui manca un elemento fondamentale delle storie refniane, quel quid che le sottrae gran parte del suo potenziale: l'empatia con lo spettatore, quella ben nota emotività di fondo che qui, purtroppo, è la grande assente.

Chiara Pani

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Only God Forgives

Anno: 2013

Regia: Nicolas Winding Refn

Sceneggiatura: Nicolas Winding Refn

Fotografia: Larry Smith

Musiche: Cliff Martinez

Durata: 90'

Uscita in Italia: 30 Maggio 2013

Interpreti principali: Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Tom Burke, Vithaya Pansringarm, Gordon Brown

Feed RSS

Feed RSS