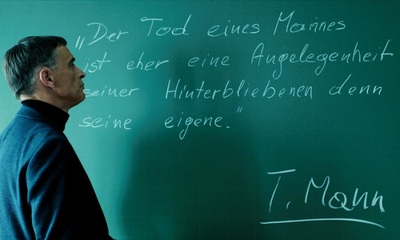

«Il fotografo è colui che disegna la vita con luci e ombre» ricorda in apertura Wenders. Il film mostra sin da subito immagini di straordinaria potenza che attraggono a sé lo spettatore e lo coinvolgono direttamente nella rievocazione di un vissuto, come frammenti di realtà che parlano una lingua universale. La visione della Serra Pelada, e i migliaia di uomini che risalgono le pareti dell'immensa miniera d'oro, è la traccia sensibile di una condizione umana e una finestra verso l'altro pianeta.

Le sofferenze che Salgado incontra in Africa, dapprima come economista, conducono l'artista per oltre quarant'anni alla ricerca delle ragioni dietro le atrocità compiute dall'uomo. Dai primi reportage sulle condizioni dei lavoratori in Sahel, alle migrazioni in Etiopia e al genocidio in Rwanda alla fine degli anni novanta, le fotografie di Salgado documentano il dolore inciso nella terra e su corpi e volti di vittime a cui è negata l'esistenza. La voice over di Wim Wenders si affianca al racconto in prima persona di Salgado e le fotografie che scorrono sullo schermo, esaltate dal mezzo cinematografico, fungono da tramite per l'esperienza e collocano l'interlocutore entro i confini di un dialogo diretto con l'artista.

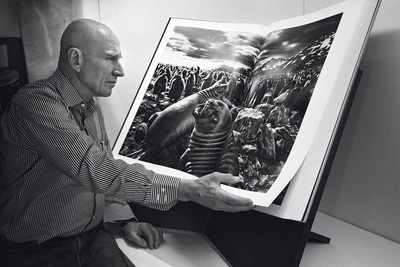

Il pathos che scaturisce dal montaggio delle immagini, sapientemente modulato in crescendo da Wenders, è frutto inoltre di un particolare meccanismo di messa in scena. All'interno di una sala buia, l'autore tedesco posiziona uno schermo tra la cinepresa e Salgado, su cui scorrono le fotografie, e grazie all'utilizzo di uno specchio riflettente si ottiene una sovrapposizione fra volto e immagini, un modo inedito di comunicare un messaggio dettato dalla volontà di adoperare la superficie dello schermo come punto di incontro di due esperienze diverse ma complementari (processo rafforzato dall'uso prevalente di primi piani).

Le esperienze scioccanti catturate dagli scatti di Sebastiao Salgado negli anni trascorsi in Africa spingono il fotografo a fare ritorno nell'azienda agricola di famiglia, dedicandosi con la moglie Léila all'ambizioso progetto di far rinascere la foresta, piantando milioni di alberi, lì dove per anni la terra è rimasta arida e desertica (oggi Instituto Terra). L'opera recente di Salgado, Genesis, è un viaggio alla ricerca di terre e bellezze inesplorate del pianeta e ristabilisce il legame tra l'uomo e la natura, quest'ultima inquadrata nel suo essere metafora della speranza e orizzonte di riflessione sulle disarmonie della società contemporanea.

Nella seconda parte del film, il rapporto tra il piano dell'enunciazione e l'impianto visivo è tale da permettere di trasferire l'emozione a un livello più meditativo e contemplativo, laddove le meraviglie dei colori si sostituiscono alla lucentezza del bianco e nero. Il sale della terra è un film necessario, un omaggio dovuto a un grande artista della fotografia capace di trasmettere una verità autentica al proprio lavoro, sintesi perfetta tra osservazione e partecipazione, conferendo alle immagini un movimento interno in bilico tra meraviglia e terrore.

Wim Wenders torna al cinema con un'opera originale che travalica i canoni del genere e sperimenta forme di narrazione alternative (già espresse in passato ad esempio ne I fratelli Skladanowsky, 1995, film al limite tra documentario e fiction), mosso da un senso di responsabilità dell'artista nella scelta di ciò che sia, attraverso il proprio lavoro, meritevole di rappresentazione; in questo l'opera stessa trova la sua ragion d'essere.

Vincenzo Verderame

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: The Salt of the Earth

Anno: 2014

Durata: 110'

Regia: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

Sceneggiatura: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, David Rosier

Fotografia: Hugo Barbier, Juliano Ribeiro Salgado

Musiche: Laurent Petitgand

Attori principali: Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, Léila Wanick Salgado

Feed RSS

Feed RSS