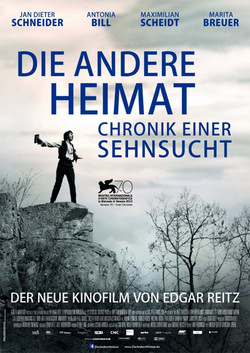

Il concetto di casa, di patria, che poi è racchiuso nel significato stesso della parola tedesca del titolo, “heimat” appunto, si scopre pertanto aleatorio e delocalizzato nell’ultimo film di Edgar Reitz, che gira, con la nitida magnificenza e il luminoso splendore cui ci aveva abituati, un nuovo capitolo della saga che lo rese celebre e glorificato, con merito, dai cinefili di mezzo mondo. Un prequel che arretra di 160 anni rispetto al precedente punto d’arrivo della sua epopea, che approdava al 2000 e lì si fermava, al fine di esplorare il passato e setacciare i sentimenti privati dei progenitori, il senso di disfacimento proprio di un’epoca lontana e in grado tuttavia, idealmente, di giungere fino a oggi con la sua eco.

A dominare incontrastata nel film di Reitz, infatti, è la netta percezione di una sparizione imminente cui tutti paiono essere indirizzati e che in quegli anni pareva investire obbligatoriamente persone e cose. Senza la furia iconoclasta e onnivora di Hard to be a God di Aleksei German, ma con la stessa totalizzante consapevolezza da opera-mondo.

Ne L’altra Heimat - Cronaca di un sogno, Edgar Reitz fa leva sulla Sehnsucht (si veda a tal proposito il sottotitolo originale), termine con un suo preciso e ingombrante background letterario, per definire e mettere a fuoco le coordinate di una Storia con la “s” maiuscola, che altrimenti finirebbe per sfuggire anche dalle mani di coloro che l’hanno vissuta direttamente (i personaggi del film, protagonisti della storia con la “s” minuscola) e non potrebbe che pervenirci in forma altrettanto evanescente, irrisolta, frammentata. Senza un’affezione, sembra volerci dire Reitz, sarebbe tutto ancora più smorto. Il suo film invece abbaglia e scalda il cuore perché animato dalla volontà costante di ricondurre tutto proprio al sentimento, anche se parliamo del sentimento di un tempo perduto e impossibile da riesumare, di una reminiscenza tutt’altro che vigorosa. Dopotutto, la Sehnsucht è questo: un desiderio venato di fallimento, una cupidigia che però cela dentro di sé il germe della rovina, un’aspirazione cui resta solo la consolazione della nostalgia. Ma si tratta sempre e comunque di una nostalgia produttiva, che gettando una nuova luce sul passato genera senso, crea punti di vista su ciò che si è stati ed è ben distante dall’imbambolarsi in rievocazioni lacrimose fini a se stesse.

Reitz, che già di suo ama ben poco l’effettismo e le menzogne concordate, al cinema come nella vita, analogamente va a caccia di una veridicità da donare alla sua messa in scena che non sia immediata e nient’affatto semplice: un’autenticità aspra e non accomodante che muova da frustrazioni e tracolli vari (le vicende narrate) per appropriarsi di una malinconia in alcun modo retorica o abusata. Reitz usa lo struggimento dei singoli individui e personaggi per illuminare un passato dimenticato e rimosso, sublimato nella ricerca di una patria altra, quella del titolo (il passato è ancora una terra straniera, in fin dei conti) e per far sì che le sue creature vivano e respirino concretamente dentro la tridimensionalità epica e realistica di un vero romanzo storico, torrenziale per durata e ambizioni.

I personaggi di L’Altra Heimat vagheggiano un tempo e un luogo mai vissuto ed è proprio questa tensione a renderli, ai nostri occhi di spettatori odierni, vivi e presenti come non mai, oltre che vicini. Perché, come noi, questi avi di un desolato villaggio prussiano vivono, scoprono, fantasticano, ma soprattutto temono, idealizzano l’intangibile, discutono spesso di ciò che non sanno, non conoscono (davvero). Come noi sembrano sapere solo ciò che non sono, ciò che non vogliono, sperduti in un’era insondabile e famelica. Ed è così che dall’ieri riemerge, timido ma non troppo, l’oggi.

Il bianco e nero del film, summa incredibile di un lavoro quarantennale di Reitz sul colore, isola singoli dettagli cromatici in modo sorprendente e poetico (sono a colori la bandiera tedesca, la frutta, un luigi d’oro, antica moneta, e tanto altro); il digitale in cinemascope splende di luce propria (e che luce), mentre i meravigliosi movimenti di macchina, forti di una steadycam sinuosa e avvolgente, compongono una sinfonia visiva e uditiva in cui alla fluidità dell’immagine corrisponde la densità e l’agilità del pensiero filmico. La macchina da presa, sono parole di Reitz, “si eleva come in un sogno”.

Le scene da antologia si sprecano (la morte della madre, ad esempio, non si rimuove facilmente dalla memoria tanto è impressionante per bellezza e composizione) e il crescendo del film, che si articola in una seconda parte liturgica e luttuosa, va a delineare l’elegia composta e dimessa di una nazione destinata a sorgere: un’ode alla verità di un’identità, culturale e popolare, intonata in punta di piedi e con onestà senza pari da un autentico maestro, che fa scoccare “la freccia del tempo” e non sbaglia un bersaglio, facendo centro a tutti i livelli. Mirando indietro, ma per volgere lo sguardo e fissare l’obiettivo rigorosamente in avanti.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht

Anno: 2013

Regia: Edgar Reitz

Durata: 230’

Interpreti: Jan Dieter Schneider, Antonia Bill, Maximilian Scheidt, Marita Breuer, Rüdiger Kriese

Sceneggiatura: Edgar Reitz, Gert Heidenreich

Musiche: Michael Riessler

Fotografia: Gernot Roll

Uscita italiana: 31 marzo, 1 Aprile 2015

Feed RSS

Feed RSS