L’ingegnere Ryan Stone (Sandra Bullock) e Matt Kowalski (George Clooney), un astronauta esperto, sono impegnati in una missione spaziale. Del tutto inaspettatamente qualcosa va storto, e i nostri si trovano d’improvviso smarriti tra la vita e l’oblio, costretti a lottare per la loro sopravvivenza in un ambiente vuoto e denso al tempo stesso, in uno spazio unico e totalizzante che risucchia gli uomini come granelli e getta su di loro scie di oggetti, pezzi, frammenti. Gli scarti dell’umanità tornano all’uomo perché nulla è mai veramente perduto. Panta rei, forse, in un’altra dimensione. Qui tutto torna indietro. Anche la vita richiama la vita.

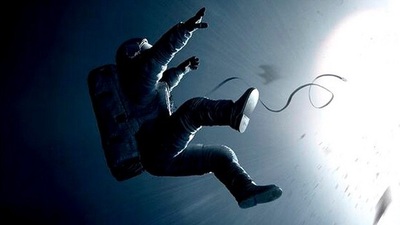

Un thriller fantascientifico, ma soprattutto una riflessione filosofica ambiziosa e magnificamente riuscita. Non siamo dalle parti di 2001: Odissea nello spazio, ma Cuaròn trova la sua originalità in un taglio introspettivo che, nel gioco gravitazionale della macchina da presa senza appigli, esplora il senso dimenticato dell’essere uomo. Tutto è precario e in divenire, dentro e fuori lo spazio cinematografico, non spaziale. La macchina da presa rotea dentro la cornice del film alla stregua di un qualsiasi altro oggetto smarrito, di fatto dando l’impressione dell’assenza di gravità, con la costante lentezza dei movimenti che girano attorno alla protagonista, confondendo prospettive e punti di vista. Non sarà lei a girare attorno alla macchina da presa? Al cineocchio di Cuaròn? Non sarà la Bullock a volteggiare attorno alla terra? A ridiscuterne i contorni, gli spazi, la profondità, la piccolezza?

Senza punti di riferimento né stabilità, Ryan Stone cerca di sopravvivere trasformando il suo corpo-oggetto in mezzo per l’azione, facendo valere la forza dello spirito e il potere dell’intelligenza. Ciò che ci salverà. Un corpo senza peso si aggrappa alla vita. L’umanità dominante sulla Terra si rivela così piccola, fragile, inconsistente. La collisione, con i suoi oggetti impazziti a formare il vero elemento thrilling della storia, è metafora delle avversità. Siamo soli eppure non saremo mai immuni dalle sventure, dagli ostacoli inaspettati, dalla pioggia di piccoli e grandi problemi che trovano, puntano, talvolta colpiscono le nostre vite. Possiamo solo affrontare ciò che capita e, nel tempo della rivoluzione intellettuale, scegliere che sia la nostra mente, lo spirito, l’innato e disperato senso di speranza e sopravvivenza ad agire con noi, per noi.

Gravity mostra la magia di un 3D che cattura lo spettatore nel mirabolante e terrificante volteggiare attorno al nulla. Ma sarebbe riduttivo ricondurre la bravura di Cuaròn alla sua abilità tecnica. Le scelte registiche sono e diventano di fatto scelte narrative, interconnesse non solo con la storia ma anche con la fotografia, il montaggio e la sontuosa colonna sonora.

Cruciale anche la scelta degli attori. La presenza di una star come George Clooney sembra voler offrire allo spettatore un punto di riferimento, l’unico elemento stabile nel prologo all’avventura spaziale dell’ultima donna fuori dalla terra. Quando il pilastro viene meno, la sua assenza apre un buco intangibile e percepibile, e destabilizza la protagonista come gli spettatori. Sul nodo della solitudine, Alfonso Cuaròn struttura parte della sua straordinaria visione spaziale. Tutto si presenta come fisso, concreto, addirittura rassicurante, fino al momento in cui ciò che avevamo dato per certo, d’un tratto, svanisce. Fino al momento in cui Eva, la prima donna, viene abbandonata da Adamo e costretta a rincorrere se stessa nella poetica, tragica, ineluttabile escursione spaziale.

Sandra Bullock, impegnata nella sua prova più matura e difficile, utilizza qui per la prima volta la sua fisicità per negarne lo stile, l’essenza, gli effetti. Costretta a un lavoro impressionante sulla corporeità, la Bullock scava dentro di sé per dare una vita e una luce complessa al personaggio di Ryan Stone, al suo corpo senza senso, orientamento, peso, gravità. Ai suoi respiri, sospiri. Alle preghiere pagane, divine. A un corpo come cosa inerte, involucro fluttuante dentro il quale si agita e anima lo spirito di una umanità vibrante, abbandonata, ostinata di tornare. Tornare dove? Strappare il cordone ombelicale con la rassicurante figura paterna implica una rincorsa verso l’ignoto, dentro gli spazi neri, impalpabili e consistenti, dell’estraneità alla vita terrena.

Dobbiamo perderci per ritrovare la bussola. Possiamo anche morire, ma come anime nuove dal grembo di un’altra esistenza possiamo rinascere. Giovani, puri. Nella conoscenza.

Francesca Borrione

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Regia: Alfonso Cuaròn

Sceneggiatura: Alfonso Cuaròn, Jonás Cuarón

Fotografia: Emmanuel Lubezki

Colonna sonora Steven Price

Montaggio: Alfonso Cuarón, Mark Sanger

Scenografia: Andy Nocholson

Interpreti: Sandra Bullock, George Clooney

Anno: 2013

Durata: 91'

Uscita italiana: 3 ottobre 2013

Feed RSS

Feed RSS