Nathan ha ogni giorno una domanda diversa per Caleb, una domanda diversa per Ava. L’indagine, fatta di conversazioni e test, diventa presto l’occasione per una più approfondita riflessione sulla natura umana, in tutte le sue infinite e oscure sfumature. A quel punto non si capisce più chi stia interrogando chi. Se l’uomo, la macchina. Oppure se non sia la macchina a valutare l’uomo, le sue contraddizioni, i bug della mente, le debolezze.

Ex machina è l’opera prima di Alex Garland, già sceneggiatore di Dredd e di alcuni film di Danny Boyle (28 giorni dopo, Sunshine, 28 settimane dopo). Un lavoro sofisticato ed elegante, minimalista per messinscena eppure estremamente complesso nello sviluppo narrativo, nonché un film di fantascienza futuristico e futuribile, giocato essenzialmente sul dialogo, sul rimpallo costante di battute tra i personaggi. Le parole creano la tensione, mentre le immagini dettano il ritmo profondo dell’emozione e di una spasmodica ricerca d verità.

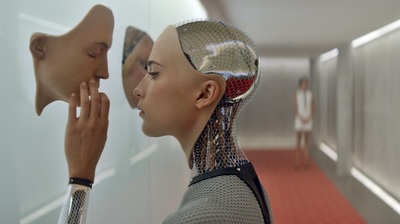

Non si può non provare empatia o compassione per Ava, il cyborg che si veste di abiti umani pur di farsi amare, che cambia pelle scegliendo la forma più adatta al proprio corpo, disperato di vivere. E non si può non essere partecipi alla confusione di Caleb, anima pura in cerca di riferimenti nell’universo stratificato e disturbante di Nathan.

Abbiamo poi il creatore, all’eterna ricerca di una spiegazione razionale per ogni cosa: amore, sesso, scienza, e così via. Nathan è un narcisista, lo scienziato ossessionato dalla scoperta della meccanica. Della ragione. Dell’equazione che spieghi la nostra stessa esistenza.

Questa è l’epoca del cosiddetto “affective turn”, dopotutto, dell’indagine razionale nella sfera delle emozioni, degli stati d’animo e di coscienza. Così, perfino la tecnica dell’action painting di Jackson Pollock trova una logica nella mente di Nathan, il Dio perverso e sadico che gioca con le proprie creature, che le programma per il proprio personale piacere, incapace di qualsiasi forma di affettività e confinato nel proprio delirio di onnipotenza. La prigione dalla quale non uscirà mai e che, a ben vedere, lo tradirà come il personaggio di una tragedia shakespeariana.

Il titolo Ex machina di per sé è già un manifesto dell’opera: il Dio che, calato dall’alto in una storia così attorcigliata da non trovare soluzione, scioglie i nodi e offre ai personaggi una via di uscita, un finale. Ma chi è Dio, in fin dei conti? Chi uscirà dallo scenario? Chi si ribellerà? Quale finale è possibile per gli uomini che si credono divinità, quale vita per le creature rinnegate?

Sono molti i modelli cui Ex machina si rivolge, tutti suggeriti ma nessuno veramente preso come esplicito riferimento. C’è la dimensione filosofica di Blade Runner, la riflessione sull’umanità fatta da A.I. di Steven Spielberg, c’è l’eterno faro di 2001 odissea nello spazio. Eppure, Ex machina è un’opera totalmente originale proprio per il modo in cui riesce a guardare alle suggestioni passate e a mantenersene distante. Un film che viaggia forse lentamente ma si mantiene coerente, senza mai perdere la strada.

Alex Garland sfrutta abilmente le possibilità offerta dall’ambientazione, tutta in interni, cambiando sempre e costantemente colori e sfondo dell’azione: ora siamo in una sala, ora davanti a Jackson Pollock, ora in un guardaroba, ora in una serra. Poi tra i monti innevati. E così via. Cos’è reale e cosa no? Cosa siamo, se siamo qualcosa? E qual è la nostra dimensione fuori dagli scenari che sono stati scelti per noi?

Ex machina non offre risposte, e forse il suo punto di forza è proprio questo. La sospensione. Il mistero. Il senso di una grande tragedia (non)umana.

Francesca Borrione

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Regia: Alex Garland

Sceneggiatura: Alex Garland

Interpreti: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander

Fotografia: Rob Hardy

Anno: 2015

Durata: 108'

Uscita in Italia: 30 luglio 2015

Feed RSS

Feed RSS