Toni drammatici e sensuali, ironici e gustosi come il pane: «Toccarlo è toccare la terra, la crosta originale da cui è uscita la vita: niente è più naturale e più utile del pane»; un’attività rilassante che aiuta Martin Joubert a rimuovere i brutti pensieri, ma allo stesso tempo lo spinge verso un torpore che lo avvolgerà per anni. Intellettuale parigino ritiratosi nel suo paese natale per portare avanti l’attività del padre come panettiere, cerca di trovare l’equilibrio e la serenità, ma il sopraggiungere dei nuovi vicini lo scuote dalla sua routine quotidiana. Ciò che colpisce oltremodo Martin è l’assonanza tra il nome dei nuovi vicini e i protagonisti del romanzo Madame Bovary: Gemma Bovery e suo marito Charlie riecheggiano Emma Bovary e Charles non solo nei nomi ma anche caratterialmente. In lei, soprattutto, si ritrova il senso di noia e l’abbandono all’adulterio del personaggio creato da Gustave Flaubert.

Martin osserva cosa accade intorno a sé con uno sguardo curioso, a metà tra un regista e uno scrittore, ed è infatti per mezzo di esso che si dirama l’intreccio: dal punto di vista di un uomo devastato dalla noia che, come un regista che ha appena gridato “azione!”, vuole guidare le sue “creature” intromettendosi nelle loro vite ed evitando che seguano lo stesso infausto destino del romanzo.

La bella Gemma però, non ha letto i classici della letteratura e vuole vivere la propria vita come più le piace. Quando intraprende una relazione extraconiugale con un ricco giovane del paese, la donna crede di poter iniziare con lui quella vita che avrebbe potuto soddisfare i suoi bisogni e saziare i suoi desideri, imbevuti da anni di ambizioni e fantasie, ma annullati dalla monotonia del matrimonio e dalla mediocre semplicità del compagno, che pur amandola sinceramente non è minimamente in grado di colmare i vuoti che si trasformano, pian piano, in voragini.

Martin si innamora subito di lei, dal momento in cui la incrocia nella campagna della Normandia mentre sta cogliendo i fiori, sebbene intrattengano una conversazione incredibilmente banale. Lei lo saluta con la mano, e malgrado sia evidente la mancanza di interesse nei confronti dell’uomo, con quel gesto insignificante riesce a dare fine a dieci anni di tranquillità sessuale.

L’erotismo è forse il protagonista assoluto dell’opera: si trova nell’aria e in ognuno dei personaggi, che sia in forma presente o latente. Anche il semplice e umile mestiere di Martin ci viene presentato con una carica erotica straordinaria, quando lui stesso inizia Gemma a questa attività: con lei fisicamente vicina a lui, con i suoi gesti e il suo respiro. In questo mestiere semplice (in realtà solo un ripiego alla disoccupazione), antonimico al suo animo artistico, l'uomo ritrova il gusto della poesia. Nonostante il fallimento nel mondo dell’editoria, a Martin resta comunque questa tendenza a percepire il tutto in modo letterario. Proprio questo, in fin dei conti, è il quid che muove tutto il film. Il gusto del buon pane, in realtà, è solo una scusa per far avvicinare i due protagonisti, con i continui sguardi di Martin che nutrono l'opera in virtù della passione così forte, seppur platonica, che arriva a sconvolgergli la vita proprio quando si era rassegnato a una routine distratta con la moglie.

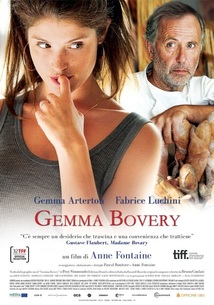

Con una fotografia luminosa e solare contrastante l’ombrosità e il malumore dei personaggi, Anne Fontaine realizza una commedia veramente efficace e delicata. Fabrice Luchini, nei panni di Martin, si fa perno del film con una recitazione ovviamente a regola d'arte: increspature del viso ed espressioni che padroneggia da attore magistrale con infinite sfumature. Al contempo, la bellissima Gemma Arterton si conferma un’arma di seduzione che cerca di dare, riuscendoci, un aspetto inedito al personaggio di Madame Bovary, rubando la scena ai suoi compagni e persino a maestri dello schermo come lo stesso Luchini. L’attrice emana un’energia, sensuale e non, che non può fare a meno di conquistare lo spettatore con la sua bellezza calda che non indugia a ostentare.

«Ci sono momenti in cui la vita imita l’arte»: è proprio questo che si verifica davanti gli occhi del panettiere Martin; ma le parole possono anche essere ingannevoli, perché in realtà la morale è che la vita è troppo eterogenea e inaspettata per essere categorizzata secondo modelli assodati.

Beatrice Paris

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Anno: 2014

Regia: Anne Fontaine

Sceneggiatura: Pascal Bonitzer, Anne Fontaine

Attori: Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng, Elsa Zylberstein, Niels Schneider, Kacey Mottet Klein

Fotografia: Christophe Beaucarne

Momtaggio: Annette Dutertre

Durata: 99'

Uscita italiana: 29 gennaio 2015

| | |

Feed RSS

Feed RSS