Girato subito dopo il capolavoro Re-Animator e prima del lovecraftiano From Beyond, ma uscito quasi un anno dopo rispetto a quest'ultimo a causa di lungaggini legate alla post-produzione, Dolls (1987) rappresenta un altro felice risultato della stretta collaborazione artistica tra Stuart Gordon e Brian Yuzna, senza dubbio una delle più proficue nella storia recente del cinema di genere.

Realizzato con un budget ridotto all'osso e girato agli Empire Studios di Roma, il film si muove nei territori della fiaba nera, sfruttando un'atmosfera non lontana dalle migliori suggestioni dei fratelli Grimm, in un incrocio tra le caratterizzazioni preminenti della tradizione letteraria di riferimento e la fenomenologia specifica dell'horror.

Per dare corpo a una delle sue creazioni più genuine, Gordon utilizza i topoi classici legati alla cosiddetta pupofobia, ovvero la paura di pupazzi e marionette, inserendosi in un sottogenere che può far risalire la sua tradizione cinefila agli albori del sonoro con The Great Gabbo (Il gran Gabbo, di James Cruze ed Erich von Stroheim, 1929) e Devil Doll (La bambola del diavolo, di Tod Browning, 1936), per poi proseguire nel tempo attraverso lavori importanti e pregevoli (The Ventriloquist's Dummy, di Alberto Cavalcanti, episodio di Dead of Night, Incubi Notturni, 1945, Amelia, segmento di Trilogy of Terror, Trilogia del terrore, di Dan Curtis, 1975, Profondo Rosso di Dario Argento, 1975, Magic di Richard Attenborough, 1978) e conoscere una vera e propria esplosione negli anni Ottanta e Novanta, grazie alle saghe iniziate con Child's Play (La bambola assassina, di Tom Holland, 1988) e Puppet Master (di David Schmoeller, 1989), senza dimenticare piccole opere di buon impatto (The Ventriloquist's Dummy, episodio dei Tales from the Crypt scritto da Frank Darabont e diretto da Richard Donner nel 1990) e pellicole più recenti (tantissimi titoli, tra gli altri Inhyeongsa, The Doll Master, di Yong-ki Jeong, 2004, Dead Silence, di James Wan, 2007 e Ghostland, La casa delle bambole, di Pascal Laugier, 2018).

Gli esempi sopracitati, oltre a costituire soltanto una parte dell'ingente filmografia di riferimento, rispondono all'esigenza innata dell'horror di scavare nelle paure ataviche dell'uomo, plasmandole per costruire una materia narrativa in cui contestualizzare la tematica prescelta e al contempo rivoltarla, per fornire un senso di terrore e mistero all'universo visivo rappresentato. Da questo punto di vista è innegabile sostenere come, pur con i suoi limiti, Dolls assuma una posizione di rilievo nel panorama del cosiddetto evil doll movie, ponendosi inoltre come gustoso antipasto per le opere di maggior impatto commerciale che di lì a breve avrebbero dominato il mercato (Child's Play in particolare).

Bambole indemoniate, pupazzi animati da vita propria, burattini malvagi e incontrollabili: il cinema horror ormai da un secolo sfrutta le disfunzioni totemiche strettamente legate al fascino candido e perverso dei corpi in miniatura, rigirando a 360 gradi la teorica dolcezza di questi oggetti di svago per renderli invece esiziali veicoli di morte e disperazione; Dolls non fa eccezione, e mette in scena una piccola e intrigante storia di stregoneria ed esemplare punizione nei confronti di personaggi privi di forte struttura interiore, situando il racconto in una finta casetta di marzapane in realtà teatro di abomini che travalicano i confini del tempo e della razionalità. Così, con una purezza d'intenti capace di scavalcare il budget minimale, il lavoro di Gordon ci offre una concreta tipizzazione dell'horror di stampo ottantiano, interessato a seviziare i simulacri della rettitudine scartando il falso pietismo edulcorato che avrebbe poi parzialmente affondato il cinema di genere negli anni successivi.

Rivedere Dolls significa fin da subito trovarsi di fronte a una vera dichiarazione d'intenti, esplicitata immediatamente nei titoli di testa, in cui la nenia di un carillon accompagna la comparsa di inquietanti visi di bambola che si stagliano su uno sfondo nero accostando i nomi del cast. La melodia, al contempo zuccherosa e sinistra, spiega senza possibilità d'errore il beffardo incrocio tra gaiezza infantile e respiri d’inquietudine che si andrà a dipanare con piena sostanza in tutto il film. L'uso della musica, supervisionata da Richard Band, anche produttore esecutivo di Dolls nonché di numerose altre pellicole low budget del periodo, assume dunque connotazioni tanto elementari quanto preminenti, nel richiamare l'attenzione verso la struttura stilistica che scorterà lo spettatore nei successivi ottanta (scarsi) minuti.

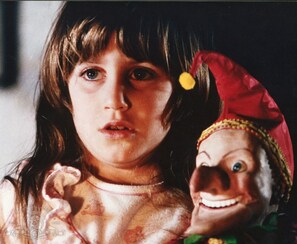

Allo stesso modo si evidenzia senza preamboli l'ambientazione contemporanea della vicenda, sottolineata dal look gothic-punk di due autostoppiste che sembrano strette parenti della Julie Walker protagonista del successivo The Return of the Living Dead 3 di Yuzna (Il ritorno dei morti viventi 3, 1993). Mentre le ragazze attendono invano che qualcuno si fermi per dare loro un passaggio, inveendo senza cortesia contro chi prosegue per la sua strada, una coppia viaggia in auto insieme a una bambina intenta alla lettura di Hansel & Gretel. L'estratto fiabesco dell'intera vicenda assume in questa scena toni perfino citazionisti, nel momento in cui Gordon pare voler regalare un omaggio alla fonte narrativa che andrà poi a rovesciare con corrosiva crudezza.

Mentre le nubi preannunciano l'arrivo di un temporale, la macchina dell'allegra (mica tanto) famigliola resta imprigionata tra le pozzanghere. Scopriamo come la piccola Judy sia figlia naturale soltanto dell'uomo, mentre la donna presente con loro ne è la matrigna; il rapporto tra le due sviluppa senza appello i connotati di una difficoltosa sopportazione reciproca pronta a sfociare nell'odio. Le frizioni sono inoltre acuite dal carattere rude e arcigno dell'impellicciata matrigna (interpretata da Carolyn Purdy-Gordon, moglie del regista), personaggio che assume su di sé ogni possibile antipatia di fondo.

La caratterizzazione dei protagonisti della vicenda non tarda dunque a palesarsi: la donna borghese cattiva, viziata e impaziente, il marito sottomesso alla personalità della compagna, una bambina che vive la realtà con occhi annebbiati dall'immaginazione: non a caso il padre si lamenta dell'ossessione della figlia per gnomi, fantasmi e omini verdi, e non per caso il primo momento di puro orrore del film esplode quando Judy sogna a occhi aperti che il suo orsacchiotto, scaraventato dalla matrigna in mezzo al bosco, ne riemerga trasformato in un gigantesco mostro voglioso di azzannare e uccidere il parentado.

La scena anticipa il fatto che gran parte del film sarà girato in soggettiva indiretta ad altezza di bambina, spiegando con ancora maggior convinzione la necessità di allontanarsi dal puro realismo per dare sfogo a incubi e deliri in libertà, come da prassi per l'età infantile; un meccanismo utilizzato spesso nel cinema fantastico, talvolta con esiti di tutto rispetto, ad esempio in El laberinto del fauno di Guillermo Del Toro (Il labirinto del fauno, 2006).

Tra profonde pozzanghere e lagnanze assortite, i malcapitati cercano un posto in cui rifugiarsi; per magia appare ai loro occhi un maniero che si staglia minaccioso sullo sfondo, alla stregua di un castello di draculiana memoria, per poi invece rivelarsi una costruzione che davvero pare uscita dalle pagine di una fiaba. Il luogo che fungerà da teatro per l'intera vicenda assomma fin dalle prime inquadrature esterne un mix di tentazione ludica e tetraggine respingente, a sottolineare una volta di più il binomio emotivo che già abbiamo rilevato.

Trovando la porta di casa chiusa e non ricevendo alcun tipo di risposta, i tre decidono di sfruttare un'apertura e si introducono nella cantina, contenitore preminente di malvagità nascoste tra polvere e ragnatele. Una volta dentro Judith inizia a sentire strani rumori, somiglianti a risatine infantili: da qui il sonoro intradiegetico assumerà un ruolo non secondario nella pianificazione degli attimi di suspense. In questo senso va evidenziato come le voci delle bambole siano state realizzate da amici e familiari di Gordon, figli e moglie compresi: un’esemplificazione del carattere artigiano della lavorazione del film, aggettivo quest'ultimo inteso in senso nient'affatto negativo.

Bagnati fradici, Judith, il padre e la matrigna fanno la conoscenza dell'anziana coppia di proprietari della casa. Le attenzioni dei due si concentrano sulla bambina, precipuo oggetto di manipolazione mentale sin dal primo istante. A precisa domanda Judith afferma «non ho paura del buio, ma di quello che c'è dentro al buio», frase simbolica per esaltare la volontà di Gordon, Yuzna e del loro sceneggiatore Ed Naha di scavare nell'immaginario infantile, per trovare la giusta sintesi ossimorica tra bambole e orrore, gioco e tragedia, forza di volontà e asserzione al potere del maligno.

Dolls si svolge in un arco di durata assai ristretto, poche ore, rispettando in gran parte le unità di tempo, luogo e azione, ma pare sistemarsi in una sospensione onirica destinata in potenza a proseguire per l'eternità. Siamo in un posto in cui la notte non finisce mai, le tempeste non si esauriscono, le significazioni del presente cullano i ricordi del passato, i volti dei burattinai Gabriel e Hilary raccolgono le fattezze dell'immortalità; un'indeterminatezza resa ancor più fulgida dall'arredamento stesso della casa, zeppa di bambole in ogni dove, in una dimensione che rifiuta la modernità rifugiandosi nella gloria antica.

Gabriel (Guy Rolfe, poi burattinaio in alcuni capitoli della saga di Puppet Master) sostiene che ormai nessuno vuole più utilizzare bambole realizzate su misura, preferendo i giocattoli fatti in serie, asserzione che si confermerà in Child's Play. Se quindi il lavoro di Holland traghetterà l'evil doll movie verso sguardi più moderni, Dolls vive nella nostalgia, nella fascinazione atavica della scoperta, nella malinconia rivolta a un passato di semplicità e purezza; il film di Gordon, anche per questo motivo, è un magnifico oggetto fuori (dal) tempo, lontano dalle mode, capace di guardare indietro invece che avanti senza per questo limitarsi alla mera riproposizione di tematiche già esaurite.

Mentre i proprietari della casa offrono agli ospiti una cena calda, e Judy riceve in regalo un pupazzo dall'aspetto non proprio rassicurante, l'idillio è interrotto dall'arrivo prepotente e improvviso delle due ragazze viste all'inizio, accompagnate dal pacioso Ralph, evidentemente meritevole di aver concesso loro un passaggio. In questo modo si completa il gruppo dei personaggi della vicenda, ognuno portavoce di tratti caratteriali ben determinati.

A Gordon non interessa più di tanto il background dei suoi protagonisti, nemmeno l'eventuale ricchezza di sfumature che li possa accompagnare: Dolls è un film semplice, solerte, concentrato su Judy e pronto a sacrificare senza troppi rimpianti gli altri soggetti in quanto elementi di sfondo, addobbi di una cornice il cui centro focale si fonda sull'immaginazione e le paure di una bambina suo malgrado costretta a vivere il contatto con la morte e il successivo e traumatico processo di crescita.

L'esplicitazione della bontà o della meschinità dei personaggi rivela coordinate di stampo manicheo, con attori divisi in due categorie definite: i cattivi (la matrigna Rosemary, il padre di Judy, le due ragazze incivili che pensano di derubare i vecchietti) e i buoni (la bambina e Ralph, omaccione con il cuore ancora capace di emozionarsi di fronte alle bambole e ai ricordi dell'infanzia). Visto il carattere del racconto, non è difficile immaginare in quale ordine i personaggi andranno incontro a una progressiva disfatta; l'intento di Gabriel e Hilay, stregoni al cui comando le bambole assumono vita propria, è infatti la punizione nei confronti di chi possiede un'anima marcia, corrotta, spenta, inquinata dai miasmi della civiltà e dalla putredine dell'egoismo.

Per dare fondo al festino di sangue, il regista utilizza tecniche di regia tanto basilari quanto efficaci: improvvisi effetti flou, rapide panoramiche a schiaffo, semi-soggettive, inquadrature dall'alto o dal basso per fornire un sovraccarico dimensionale, inquietanti primi piani sui visi delle bambole, giochi di luce favoriti dai lampi del temporale, fusione tra sonoro on e off (il motivo del carillon già sentito durante i titoli di testa): un linguaggio elementare ma ben inserito nel clima della vicenda e adeguato a rendere morbosa a sufficienza l'atmosfera di terrore.

Data la riflessione di cui sopra, la prima a perire è proprio una delle ragazze, rapita da ghignanti bambole al momento per noi ancora invisibili, trascinata via e sbattuta a ripetizione contro un muro sino ad avere il volto ridotto in poltiglia. Ad assistere impotente a una parte della macabra scena c'è Judy, al posto sbagliato nel momento sbagliato, ma così costretta a cominciare il suo accidentato percorso nell'antro dell'orrore.

Come da consuetudine nei film posti ad altezza di bambino, lo scarto che si interpone tra credibilità e non credibilità costituisce un nodo non secondario nello sviluppo della trama: Judy confida al padre ciò che ha appena visto, ma in cambio ottiene soltanto un irritato diniego accompagnato dal rischio di ricevere un ceffone; a quel punto non le resta che chiedere aiuto a Ralph, unico adulto con il cuore ancora colmo di suggestioni infantili e di conseguenza unico possibile compagno con cui condividere e combattere la paura.

Da questo momento i personaggi si dividono tra gli anfratti della casa, essa stessa organismo integrante della fabula, e Gordon alza i toni del gore, pur con pesantezza di tocco molto meno accentuata rispetto al sanguinario baccanale orgiastico dello splendido Re-Animator.

In montaggio parallelo seguiamo il massacro a cui vanno incontro come da previsione i simboli della corruzione, a partire da Rosemary, assalita da un'orda di bambole zannute capaci di colpire, mordere, tagliare, ferire e perfino segare. Subito dopo è il turno di Enid, la seconda ragazza punkettara: a caccia dell'amica scomparsa trova quest'ultima in soffitta, ridotta a grottesca bambola con i bulbi oculari che le si staccano dal viso; sconvolta dal terrore, fronteggia l'arrembaggio di un altro gruppo di pupazzi inferociti, per poi trovare la morte davanti a un plotone di soldatini.

Intanto che il temporale continua a imperversare, spargendo lampi e tuoni nella penombra di stanze altrimenti illuminate soltanto da fioche candele, ci avviciniamo alla conclusione del film. Ralph e Judy trovano un ripostiglio, nel quale sono riposte centinaia di bambole di straordinaria fattura. Nel momento in cui l'uomo comprende con definita esattezza come esse siano vive, la componente adulta e razionale che è in lui prende il sopravvento, inducendolo a un brusco tentativo di fuga; le bambole si arrabbiano e iniziano a ferirlo, fermandosi solo quando è la stessa Judy a ordinarlo. La bambina comunica con le bambole, parla e ragiona con loro e come loro, senza nemmeno bisogno di utilizzare artifici stregoneschi; i giocattoli accolgono il suo desiderio, lasciando in vita l'amico Ralph.

Nel frattempo David, il padre di Judy, scopre nel letto il cadavere di Rosemary. Scioccato dall'orrore accusa Ralph di aver commesso l'omicidio, lo va a cercare e tenta di ucciderlo. Ancora una volta sono le bambole a intervenire: David combatte contro Scarabocchio, il pupazzo che Gabriel aveva regalato a Judy a inizio film, ha la meglio, gli distrugge la testa con una martellata, ma nel momento in cui pensa di aver vinto la sfida, intervengono in prima persona i due padroni di casa. Gabriel esplicita la sua idea secondo cui i giocattoli possiedono un ruolo immortale, grazie al loro potere di salvare ogni uomo dalla depravazione dell'anima. Per chi però non ha questa volontà di espiazione, non resta che un’opzione: con le loro arti magiche i due anziani in pochi istanti trasformano David in una reincarnazione di Scarabocchio, consegnandolo all'atroce tepore dell'eternità.

Finalmente «la notte più lunga del mondo» si conclude e con essa il temporale. È mattina, Judy e Ralph si svegliano, la casa è illuminata dalla luce del giorno, l'orrore che prolifera nel buio si è dissolto. I due proprietari salutano gli ospiti sopravvissuti e amabilmente sorridono. Come se nulla fosse mai accaduto. Si è trattato soltanto di un incubo, nessun omicidio è mai stato commesso e in fondo, come dice un antico proverbio, «a volte i brutti sogni posso anche portare cose belle». Nel territorio della fiaba più nera, nonostante tutto, non può mancare una sorta di parziale lieto fine: Gabriel legge a Judy un (falso) biglietto scritto dal padre, nel quale l'uomo le comunica di essere partito per un lungo viaggio senza ritorno. La bambina andrà a stare a Boston, dalla vera madre. Ralph l'accompagnerà a destinazione.

Così, dopo un ultimo sussulto nell'attimo in cui Scarabocchio saluta Judy con la voce di David, imprigionato per sempre all'interno del corpo in miniatura, la bambina e il suo nuovo amico-patrigno si allontanano, verso un futuro incerto ma forse felice. Non lo sapremo mai con certezza (Gordon aveva accarezzato l’idea di realizzare un sequel, con protagonisti Ralph e la madre di Judy, ma il progetto è rimasto nel cassetto).

Resta il tempo per un ultimo artificio narrativo, azzeccato nonostante la sua prevedibilità: mentre scorrono i titoli di coda, una macchina si impantana nel medesimo punto in cui si erano bloccati i protagonisti poche ore prima. Un uomo, una donna e un bambino escono dall'auto; vedono la casa di Gabriel e Hilary e senza indugio vi si avvicinano.

Un uomo anziano e la sua gentile consorte li attendono, insieme alle loro bambole.

È di nuovo ora di giocare. Ancora e per sempre.

Alessio Gradogna

Sezione di riferimento: Into the Pit

Scheda tecnica

Titolo originale: Dolls

Anno: 1987

Durata: 77’

Regia: Stuart Gordon

Sceneggiatura: Ed Naha

Produttore: Brian Yuzna

Fotografia: Mac Ahlberg

Montaggio: Lee Percy

Attori: Ian Patrick Williams, Carolyn Purdy-Gordon, Stephen Lee, Carrie Lorraine, Guy Rolfe, Hilary Mason

Feed RSS

Feed RSS