Craven, il New Horror e la ricerca dell’autorialità

Per molti versi, si sarebbe portati ad affermare che il New Horror nasca e muoia (e purtroppo, con Craven due anni fa e Romero di recente, ne cominciano a morire anche gli artefici, segno drastico e sanzione ulteriore della fine di un’epoca) con i tre grandi nomi di Romero, Carpenter, Cronenberg, il vero “terzetto-base” dell’horror moderno americano. Troppo discontinuo e sovente in calare, dopo gli inizi fulminanti e seminali, è il percorso di Hooper, che comunque meriterebbe una trattazione a sé. Dal canto suo, anche Craven, così come Hooper, sembra aver spesso tradito le attese, alternando prove maiuscole a molti titoli minori, fuori asse, quando non palesemente sbagliati.

Romero e Carpenter hanno affondato le loro radici in un immaginario fondamentalmente affine, costituito dall’abbeverarsi prevalente alle fonti letterarie e filmiche dei grandi generi della narrativa americana (due cineasti per molti versi “popolari”, come estrazione, ma capaci, coi loro lavori, di capire il presente e anticipare il futuro come pochi altri), e hanno fatto emergere, ciascuno con le proprie peculiarità, uno sguardo filmico e creativo coerente, innovativo, affilato, genialmente visionario e probabilmente irripetibile.

Cronenberg, dal canto suo, si è dimostrato altrettanto poderoso e acuto, anche se, pur nascendo all’interno del medesimo genere d’elezione degli altri due, al contrario di questi ultimi ha maturato ben presto l’aura di regista-intellettuale, di regista-letterato, di regista-filosofo, in grado di esprimere un cinema “adulto” e svincolato dai lacci delle etichette, per cominciare ad essere considerato un Autore, con la “A” maiuscola, marchio che consente, a chi fa cinema, di costruirsi un percorso personale non di rado ricco di affermazioni, successi e stima, anche nei contesti istituzionali meno indulgenti con i generi.

Strano e contorto è a volte il confine che separa (ogni separazione è una limitazione, se fatta con ottusità), agli occhi della critica più miope, il buon/ottimo artigiano dall’autore (o Autore, come si diceva), così come il buon cinema di genere dal buon cinema tout court. Craven potrebbe idealmente posizionarsi a metà strada fra l’aspirazione all’autorialità avulsa dalle classificazioni, che contraddistingue anche Cronenberg, come detto, e la capacità di collocarsi pienamente nell’alveo del New Horror, del quale, come Carpenter, Romero e Cronenberg stesso, è stato uno dei fondatori nonché uno dei nomi determinanti, tuttavia senza aver saputo dimostrare con continuità il proprio genio, come si accennava poc’anzi, spesso annacquato, disperso o mal speso in produzioni di esile spessore. Eppure Craven avrebbe avuto parecchi dei crismi dell’Autore, grazie anche a una formazione cinefila, letteraria, filosofica, artistica non comune e tutt’altro che meramente “popolare”.

Tale eclettica cultura (presentata pacatamente, quasi con timidezza, di fronte ai microfoni nelle svariate interviste rilasciate nel corso della sua quarantennale carriera), arricchita da un groviglio di suggestioni, idee, immagini, sogni – e soprattutto incubi – costituirà nella sua carriera, in un’ambigua doppiezza, il catalizzatore e il dispersore di intuizioni spesso notevoli; allo stesso modo, l’ansia e la necessità mai sopite di “crescere” artisticamente, di fare il grande balzo verso il cinema maggiore/maggioritario, di essere riconosciuto anche come regista tout court, non solo come immaginoso creatore di perversi e sublimi abomini visuali, rappresenteranno forse i freni e i vincoli più rilevanti di un cineasta dotato di molte risorse, di un’invidiabile lucidità, oltre che capace comunque, come vedremo, di delineare una poetica peculiare, coesa, visionaria e insostituibile.

War for territory – Gli esordi di Wes Craven

Mentre il battesimo come spettatore Wesley Earl Craven lo riceve ben oltre i vent’anni – a causa della severissima educazione religiosa impartitagli dalla madre battista integralista, che, fra le altre cose, intravede proprio nel cinema uno dei molti strumenti del demonio – con la visione-matrice de Il buio oltre la siepe (1962) di Robert Mulligan (1), quello col set (se così possono essere definiti lo spazio e i mezzi spartani dell’esordio di Craven dietro la macchina da presa) avviene nel 1972, a trent’anni ampiamente scoccati, con L’ultima casa a sinistra, che da subito diviene un oggetto mutante, un film-orrore devastato o vietato dalla censura, senza dubbio a causa dei suoi contenuti espliciti, ma forse anche per la forte carica destabilizzante e di feroce critica sociale. L’elemento probabilmente più bizzarro di tutti risiede, in questo esordio, nella fonte d’ispirazione di Craven e cioè La fontana della vergine (1960) di Bergman, del quale L’ultima casa a sinistra mantiene gli elementi base di una trama comunque controversa e rivoluzionaria già nel capostipite.

Ecco, fin dall’inizio Craven si dimostra regista eccentrico, distante dalla cultura filmica “media” dei suoi colleghi, nonché così ingenuamente – o no? – coraggioso da “rifare” uno dei film forse più problematici (premiato con l’Oscar come miglior film straniero, ma censurato anch’esso in alcuni dei passaggi più duri), almeno a livello tematico, del maestro svedese. Certamente Craven ci mette del suo, e parecchio, traendone un archetipo del rape & revenge (2), esibendo una violenza estrema e malata, con riprese intense e inquietantemente prossime al reportage o al cinéma-vérité, aiutate anziché limitate dalla povertà del set; il tutto è accompagnato da intuizioni visuali spesso notevoli, come nell’icastico stupro con assassinio delle due ragazze protagoniste della prima parte del racconto. L’unico vero punto debole della pellicola risiede nei siparietti comici che vedono protagonisti i due sbirri alla vana ricerca degli assassini (3), tentativo malriuscito e forzatamente sbracato di stemperare la violenza cieca, estrema e senza possibilità di speranza o catarsi, che anima un film altrimenti sempre malsano e disturbante, specie nella prima parte.

Craven, a tratti con grande inventiva, estrae già alcuni degli assi tematici e stilistici che il New Horror cela nelle sue capaci maniche, tanto da poterne essere considerato uno dei maestri e anticipatori. Il conflitto fra natura e cultura (o, letto in guisa psicanalitica, fra Pulsione/Desiderio e Legge), essenziale nella poetica del New Horror, anche se tutt’altro che nuovo al cinema, diviene ne L’ultima casa a sinistra un’arma da taglio, un oggetto affilato che penetra nel subcosciente dello spettatore, senza lasciargli scampo, anche perché viene a risolversi come regressione a un’originaria condizione selvatica, abbrutita e ferina, proprio per la civilissima, bianchissima e waspissima famiglia Collingwood, incarnata dai genitori di una delle due ragazze brutalizzate dal gruppo di ingloriosi bastardi capeggiati dal carismatico Krug Stillo (David Hess, autore anche delle musiche del film).

Se la violenza feroce di Krug e dei suoi risulta perlomeno comprensibile, a causa della loro collocazione al di fuori della legge, nel loro brechtiano essere “seduti dalla parte del torto”, estremamente perturbante risulta l’altra violenza (sempre che, appunto, ne possa esistere un’altra), quella che si concretizza nella vendetta da parte dei coniugi Collingwood, allorché Krug e i suoi capiteranno fra le loro grinfie, fino ad essere fatti a pezzi nei modi più parossistici ed eccessivi.

Il colpo di genio di Craven si situa però nel creare due immagini deformemente speculari di due nuclei familiari contigui eppure diversissimi, quello anarchico e “selvaggio” di Krug, contrapposto a quello civilizzato dei Collingwood. Se i primi, ospiti per ironica combinazione nell’abitazione dei Collingwood, una volta entrati nella casa tenderanno ad assumere pose, pretese e atteggiamenti ridicolmente “borghesi”, i secondi, una volta realizzato che gli stravaganti ospiti sono gli assassini della figlia, non esiteranno a trasformarsi nella copia esatta, anzi moltiplicata all’inverosimile, dei loro avversari, sterminandoli tutti. Il conflitto fra i due gruppi si innesca perciò, oltre che per ragioni personali, anche per una tutt’altro che sopita pulsione di controllo territoriale, che assume anche il carattere di una demarcazione di classe, da ambo le parti.

Nella prima parte del film vengono poste a confronto la dimora semplice e confortevole dove risiedono i Collingwood e quella di fortuna e di tutt’altro aspetto del gruppo di Krug. Una volta che Mari Collingwood, insieme all’amica Phyllis, sconfinerà nella zona di Krug, troverà presto una morte atroce, ma ciò che ancora una volta va rimarcato è cosa significa – e cosa significherà nei lavori successivi – la territorialità e l’appartenenza a essa nell’immaginario craveniano, in un continuo gioco di specchi e rimandi. I due mondi separati, ma adiacenti e talvolta comunicanti, della civiltà e della barbarie sono contrapposti, anche se, a volte, finiscono inquietantemente per somigliarsi e per scambiarsi di posto.

Se Mari e Phyllis sono nel territorio di Krug è perché ne sono attirate; sono infatti alla ricerca di un po’ d’erba da fumare, di un po’ di trasgressione ed è proprio quell’un po’, segno dell’appartenenza al mondo borghese e incivilito, a costituire la loro rovina, quel non capire come non esistano gradazioni nella trasgressione, che, in quanto tale, o è assoluta o, semplicemente, non è. Posizione, questa, nella quale è anche possibile individuare dei residui dell’educazione integralista di Craven. È anche più che certo che fuori dal proprio territorio si muore. Lo sperimenteranno le due ragazze, ma, non molto tempo dopo, anche Krug e i suoi.

Infatti, dall’altra parte di questo specchio a due facce intercambiabili e tuttavia distinte, quindi all’interno della dimensione morale ed esistenziale della famiglia borghese, tutto deve essere fatto a modo, con equilibrio e senza esagerare, salvo in una cosa, nell’essere borghesi inciviliti. Non si può essere solo un po’ borghesi, o lo si è oppure no. Per gli assassini, la pantomima con cui essi si auto-rappresenteranno maldestramente agli occhi dei Collingwood, una volta loro ospiti, per sembrare ciò che non sono e non saranno mai, sarà l’elemento cardine che ne innescherà la distruzione. Quindi, se è vero che nella violenza tutti finiscono con l’assomigliarsi, nell’appartenenza territoriale, culturale e sociale ci sono delle differenze e soprattutto dei confini che, da ambo i lati, non devono essere oltrepassati, pena la morte.

1) Per approfondire le molte implicazioni della visione del film di Mulligan nell’immaginario craveniano, oltre che per conoscere davvero a fondo il suo cinema almeno fino al 2000, un testo fondamentale e ricchissimo di spunti è Wes Craven – Il buio oltre la siepe di Danilo Arona, edizioni Falsopiano, Alessandria 1999.

2) I primi anni ’70 sono il periodo in cui tale sottogenere fiorisce (tanto per dire, Cane di paglia di Peckinpah è del ’71, Un tranquillo week-end di paura di Boorman, film di confine fra sottogeneri, del ’72, Thriller di Alex Fridolinski (alias Bo Arne Vibenius), del ’73, Il giustiziere della notte di Winner, del ’74, L’ultimo treno della notte di Lado, del ‘75) e Craven ne coglie appieno lo spirito, anticipandone anche svariati esiti.

3) Le forze dell’ordine gabbate, incompetenti e ridicolmente incapaci ritorneranno anche in molti dei film successivi di Craven.

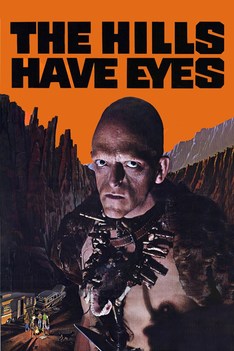

Il film riaggiorna il conflitto natura-cultura dell’esordio, capovolgendone una premessa sostanziale e cioè collocando questa volta la famiglia borghese al di fuori del proprio territorio d’elezione, la casa, la dimensione cittadina (anche se, in Last House on the Left, quest’ultima è spesso assente, visto l’isolamento in cui accadono i vari eventi-cardine), per gettarla in pasto al paesaggio ostile e apparentemente senza vita del deserto del Nevada. Va comunque notato che, quando i cittadini si spostano attraverso zone rurali e vuote di umanità, lo fanno con dei surrogati dell’abitazione, cioè con quella specie di casa in movimento che è l’automobile, assieme ai suoi upgrades come la roulotte, il furgone o il camper. Nondimeno, è anche vero che il viaggio in zone disabitate e ostili, quantunque facilitato dai mezzi tecnologici a disposizione, moltiplica l’inquietudine e il senso di spaesamento, maggiormente radicati negli Stati Uniti, vista la vastità territoriale e l’abbondanza di zone ancora selvagge.

Se Easy Rider (1969) di Dennis Hopper cantava le gesta di due knightriders liberi, anarchici e inoltre dotati solo di quel succedaneo del cavallo che è la moto, i protagonisti di film come Non aprite quella porta (1974) di Tobe Hooper, In corsa con il diavolo (4) (1975) di Jack Starrett o lo stesso Le colline hanno gli occhi si muovono da una zona all’altra del Grande Paese solo a bordo di mezzi “pesanti” e soprattutto confortevoli. L’aspetto ambientale diventa decisivo, ne Le colline hanno gli occhi, per innescare il contatto e poi il conflitto fra la famiglia civilizzata e quella selvatica che vive sulle colline circostanti. Una volta avvenuto l’incidente che blocca la famiglia Carter nel suo viaggio dall’Ohio a Los Angeles, sono proprio il deserto e l’assenza di umanità a generare le prime inquietudini nei membri del gruppo e ben prima che i coloriti, grotteschi e spietati avversari facciano la loro apparizione.

L’ampiezza e la desolazione dello scenario amplificano e riverberano gli aspetti eminentemente cinematografici di un racconto sostanzialmente gemello di quello d’esordio, con una proliferazione dei punti d’osservazione e delle disfunzioni o limitazioni percettive (5). L’inquietudine maggiore per i protagonisti, al di là del pericolo concreto costituito dagli avversari e dal loro controllo ambientale, si situa nel fuoricampo, nell’incombere di uno spazio vuoto e sconfinato, che grava ben più del semplice peso di una minaccia tangibile. È la natura il primo e più potente avversario dell’uomo civilizzato, in un rovesciamento di uno degli assunti del Flower Power e cioè la ricerca di una rinnovata comunione fra uomo e, appunto, natura. Non si tratta più del deserto di Zabriskie Point (1970) di Antonioni, dove la Death Valley si animava per riempirsi di vita e la morte veniva portata dall’autorità repressiva, ma di un luogo primigenio e letale – tanto quanto quello antonioniano era primigenio e vitale – nel quale per sopravvivere è necessario regredire, per sconfiggere un avversario disumanizzato bisogna cancellare i secoli di evoluzione culturale e civile, riappropriandosi perciò dell’originaria forza distruttiva del predatore.

Anche in questo film è ben presente, forse ancor più che nel lavoro d’esordio, la dimensione della territorialità – e conseguentemente dell’appartenenza di classe – come elemento fondativo dello scatenarsi dell’aggressività: le colline contrapposte al surrogato della casa, cioè il camper, i “cacciatori” (di uomini) contrapposti ai cittadini azzimati e apparentemente inoffensivi. Sarà proprio la trasformazione di tale inoffensività nella belluina carica di ferocia e distruzione con cui i borghesi superstiti stermineranno i trogloditi a costituire, ancora una volta, il marchio distintivo di Craven, che esaurisce con questo potentissimo dittico il proprio discorso sul conflitto fra natura e cultura, sulla lotta per il predominio nel contesto di un territorio eminentemente fisico, per cominciare a inoltrarsi, poco a poco, in un altro territorio, quello dell’inconscio. È qui che l’opera di Craven raggiungerà la maturità e traccerà il suo percorso più personale e ragguardevole.

(continua...)

4) Riuscitissimo ibrido fra road movie, survival, home invasion e demoniaco, nel quale i protagonisti, interpretati da Peter “Capitan America” Fonda (ancora lui, dopo Easy Rider) e Warren Oates (ancora lui, dopo alcune delle migliori scorribande filmiche sui set di Peckinpah) si spostano in camper dal Texas verso il Colorado (dove non arriveranno mai), per una vacanza con le loro compagne e con le loro fide motociclette, opportunamente caricate sul camper: knightriders ormai imborghesiti.

5) A tal proposito, va rimarcato come i “selvaggi” utilizzino, curiosamente, delle ricetrasmittenti, che aumentano esponenzialmente la loro supremazia su un territorio già ampiamente conosciuto, così che la situazione inizia a ribaltarsi proprio quando una delle ricetrasmittenti finisce nelle mani di uno dei Carter, capovolgendo il controllo percettivo e la capacità di azione dei due gruppi antagonisti.

Gian Giacomo Petrone

Sezione di riferimento: Into the Pit

Articoli correlati: IL BUIO SI AVVICINA – Il New Horror americano e il cinema di Wes Craven (parte prima)

LA CUGINA DEL PRETE - I sogni hard di Craven

| | |

Feed RSS

Feed RSS