Dall’American Dream all’American Nightmare: il New Horror

Agosto 1968: nelle sale americane esce Bersagli, opera d’esordio di Peter Bogdanovich (1) e soprattutto significativo spartiacque (meta)filmico, in cui si assiste all’emblematico passaggio del testimone fra il protagonista di un cinema dell’orrore romantico e ormai al tramonto (l’anziano attore Byron Orlok, interpretato dal veterano Boris Karloff) e una nuova tipologia di mostruosità, quotidiana eppure ineffabile, che affonda le radici nel presente d’allora – ma anche, inquietantemente, degli anni successivi e poi di oggi – degli USA impegnati in Vietnam; un presente che veste i panni di un reduce della “sporca guerra” (2), la cui latente carica omicida deflagra improvvisamente, una volta ritornato sul suolo americano e riadattatosi alla vita da civile, mietendo vittime innocenti in modo casuale e senza motivazioni manifeste, se non l’esplosione di una follia perturbante, prossima eppure incomprensibile. Il nemico non è più l’Altro, perché l’Altro siamo noi, estranei a noi stessi, soggettività divise e frammentate in un mondo senza più baricentro, equilibrio, senso.

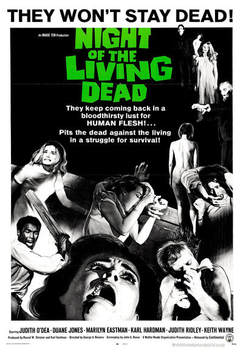

Ottobre 1968: al Fulton Theatre di Pittsburgh viene proiettato per la prima volta La notte dei morti viventi di George Andrew Romero, turning point filmico acclarato e (non da tutti e non subito) acclamato di un irreversibile cambio di rotta per l’estetica e le tematiche, ma anche per una nuova dimensione etica e politica, non solo del genere horror, bensì del cinema tutto e della sua storia.

Il ’68 è, notoriamente, un anno cruciale e proteso verso un cambiamento radicale in senso libertario e antiautoritario del mondo occidentale, europeo e statunitense, interessando trasversalmente anche realtà geo-socio-politiche assai diverse e distanti fra loro, nelle forme più disparate, come è inevitabile: Giappone, Cina, paesi del Patto di Varsavia, Messico. Tutto l’arco temporale degli anni ‘60, comunque, è pervaso da venti di rinnovamento, che spesso si scontrano con il ristagno della politica internazionale (siamo in piena guerra fredda) e con l’affacciarsi di nuovi conflitti “caldi” (il Vietnam su tutti). L’epocale volontà di cambiamento sociale, civile, storico, politico, etico, che attraversa di fatto il mondo intero verso la conclusione del decennio, finirà col riverberarsi anche sul cinema in generale, che, dal canto suo, svolgerà non solo la funzione di catalizzatore di nuovi racconti e di mutate visioni del mondo, ma avrà anche il compito essenziale – come è peculiare di ogni forma espressiva calata con lucidità nel presente – di rivelare visionariamente scenari futuri non ancora definiti, di preconizzare e anticipare il tempo che verrà, oltre a delineare la forma del tempo che già c’è, l’incerto presente proiettato verso un futuro ancora più indistinto.

Focalizzando nuovamente l’attenzione sul cinema statunitense, va notato come il mutamento epocale, rappresentato in modo emblematico dal formidabile esordio di Romero (3), si situi pressoché contemporaneamente, oltre che al movimentismo politico-sociale cui si è accennato, anche ad un evento apparentemente secondario, che avviene all’interno dei rigidi steccati del sistema produttivo hollywoodiano: Jack Valenti, divenuto presidente della Motion Picture Association of America nel 1966, definisce il famigerato Codice Hays, in vigore dal 1930, “obsoleto e fuori dal tempo”, fino a decretarne la scomparsa nel 1968.

Il Codice Hays non svolgeva soltanto la funzione di decalogo morale/moralistico, a forte impronta religiosa (4), per il contenuto delle pellicole prodotte nella Mecca del cinema, ma aveva anche il compito strategico di monitorare lo stato dei mythoi che l’America narrava su se stessa. Se lo scopo moralizzatore risultava ufficialmente in cima ai pensieri di Hays e dei suoi sodali nella stesura del Codice, non si può dimenticare il fatto che l’industria cinematografica a stelle e strisce lavorava (e lavora altresì oggi, a volte più di allora) anche per diffondere un ben preciso modello esistenziale, il modello di vita americano, l’American Dream, che ovviamente non poteva essere “sabotato” da racconti che lo ponessero in discussione, o che addirittura lo demolissero dall’interno.

Ciononostante, il grande cinema classico americano, dagli anni ’30 ai ’60, riuscì pienamente a esprimere una poetica peculiare, ad aggirare, in molti e felici casi, l’occhiuto filtro della censura, grazie all’intelligenza dei suoi artefici, con la sagacia dei suoi registi e sceneggiatori, nonché a elaborare un linguaggio filmico senza tempo e universale, tanto più che, di fatto, dalla seconda metà dei ’50 le maglie del Codice cominciarono ad allargarsi. Il cinematografo si era comunque dimostrato lo strumento più efficace per erigere, pressoché dal nulla, il grande mito fondativo della nazione americana, il racconto perpetuo della “nascita di una nazione”. Come scrive Gilles Deleuze: “[…] il cinema americano non ha smesso di girare e rigirare uno stesso film fondamentale, che era Nascita di una nazione-civilizzazione […], il fiorire della nazione americana. Negli americani, la rappresentazione organica non conosce evidentemente sviluppo dialettico, è essa stessa, da sola, la storia intera […]: essere un crogiolo in cui le minoranze si fondono, essere un fermento che forma capi capaci di reagire a tutte le situazioni" (5).

Se il western, in primis, e il film di guerra, in seconda battuta, costituiscono l’aspetto eminentemente epico di tale racconto, il gangster e il noir ne delineano il controcanto tragico. Il tutto però spesso cementato dalla presenza – sovrastrutturale, all’inizio, poi connaturata – moralizzante/moralizzatrice dell’elemento sanzionatorio. Di fatto, sia nella dimensione epica che in quella tragica predominano, al livello della struttura di base del racconto, la normalizzazione e il riequilibrio di una situazione disarmonica, dovuta a fattori/nemici esterni (western e film bellico) o interni (noir e gangster), rispetto alla comunità sana della Grande Nazione.

Com’è intuibile, la sanzione e il giudizio morale che la indirizza vedono acuire la loro intensità in special modo nel gangster e nel noir, nei quali i personaggi centrali (criminali perversi, ambiziosi avventurieri, duri e disincantati detective privati, dark lady ingannatrici e letali) sono prevalentemente cittadini americani, parte degenere o borderline della comunità sana, uomini e donne che propendono per il Male, per irresistibile attrazione nei suoi confronti, ma anche a causa del Fato o delle circostanze, in un contesto ambientale nel quale – il Codice insegna – solo il Bene può trionfare e chi sceglie il Male sceglie anche la propria rovina. L’elemento sanzionatorio giunge quindi a delineare un orizzonte di giudizio morale di condanna verso i protagonisti di tali racconti, finendo paradossalmente col regalare loro la dimensione di grandi (anti)eroi tragici senza speranza, creando perciò delle figure indimenticabili e riuscendo oltretutto a costruire un archetipo di narrazione di notevolissimo impatto drammaturgico, ancora oggi per molti versi ineguagliato.

1) Dello stesso anno è Voyage to the Planet of Prehistoric Women, in cui Bogdanovich si firma Derek Thomas.

2) Un riferimento anticipatore al Vietnam e alla deriva psichica che colpisce i reduci si ha già con Russ Meyer, nel film Motorpsycho! del 1965. Senza dubbio, Meyer è spesso in anticipo sui tempi anche se prevalentemente a livello di puro divertissement.

3) Non è soltanto il cinema horror americano ad essere attraversato dall’urgenza di rinnovamento, ma in generale tutta la produzione indipendente e non negli USA (senza contare ciò che stava accadendo al di là dei confini statunitensi, in Europa e altrove). I ‘60 sono gli anni di John Cassavetes, della Factory di Warhol, di Stan Brakhage, di Kenneth Anger, del New American Cinema Group, che aveva come riferimento il manifesto promosso da Jonas Mekas, solo per citare alcuni nomi essenziali dell’epoca, oltre alla nascita della cosiddetta New Hollywood con i vari Scorsese, Rafelson, Pollack, De Palma, Coppola, Spielberg, Lucas a muovere i primi passi. Certamente, la nascita di un nuovo modo di intendere l’horror condurrà il genere, rinnovato dalle fondamenta, a porsi come una delle punte di diamante, forse la più affilata, del cinema emergente di quegli anni in America. Conquisteranno la ribalta, nel tempo, tre nomi fondamentali, cioè Romero, Carpenter e Cronenberg, insieme ai più discontinui, ma non meno importanti, Hooper e Craven, oltre ad alcuni “battitori liberi” come Dante, Raimi o Landis, che con le coordinate essenziali del New Horror avranno comunque poco a che spartire.

4) La stesura del Codice venne affidata alla Legion of Decency con la supervisione del gesuita Daniel A. Lord, (cog)nomen omen.

5) G. Deleuze, L’immagine-movimento – Cinema1, Ubulibri, Milano 1984, 5^ ed. 2002, pp. 174-175.

Certamente, un contributo locale non di poco conto al mutamento che investirà in quegli anni il cinema statunitense deriverà dall’allentamento delle maglie del Codice censorio concepito dall’ex direttore generale delle poste degli Stati Uniti William Harrison Hays. Se fino a quell’epoca, una innumerevole schiera di geniali cineasti si era presa gioco, con sagacia e intelligenza, della censura, lavorando con l’allusione, l’ellissi, il cesello audiovisuale o narrativo, per esprimere la propria poetica, da quel periodo in poi il Grande Sogno Americano comincerà a scricchiolare, a smarrirsi e frantumarsi, anche in quei generi che ne avevano cantato le gesta.

Inizia l’epoca d’oro dei vari Robert Aldrich, Sam Peckinpah, Samuel Fuller, Monte Hellman, Richard Brooks, ma anche delle scorribande folli di Russ Meyer o dell’iper-violenza di Herschell Gordon Lewis, e la strada si apre, poco a poco, affinché anche l’horror (prevalentemente gotico) tradizionale – pur rivitalizzato, a tratti, dalle produzioni delle inglesi Hammer e Amicus o dalle riletture visionarie dell’opera di Poe da parte di Corman (7) – trovi nuova linfa, nuove tematiche, stilemi, approcci e, soprattutto, si emancipi dalla sua matrice generalmente letteraria per riscrivere, daccapo, la propria storia. I tempi stavano cambiando e il magma ribollente, che premeva ai confini del Sogno Americano già da qualche tempo, stava per tracimare, inondando gli schermi.

Si diceva, poco sopra, La notte dei morti viventi, 2 ottobre 1968, uno spartiacque. Dopo la proiezione, stracolma di adolescenti, liberi ancora di scorrazzare per la sala, visto che nuovi divieti – ancora l’onnipresente censura – posti dalla Motion Picture Association of America sarebbero scattati solo un mese più tardi, Roger Ebert ebbe a scrivere, profeticamente: “Non credo che sapessero cosa stavano andando a vedere. Erano abituati ad andare al cinema, certo, e sicuramente avevano visto altri film horror, ma questo era diverso”.

Tre, almeno, sono i meriti che si possono ascrivere alla dirompente opera prima di Romero. Innanzitutto è – a prescindere da ciò che ne conseguirà per il suo autore e per il cinema a venire – un film senza sbavature, incrinature, punti morti o fiacchi, incertezze, oltre che linguisticamente modernissimo, e nel quale anche quelli che per molti altri registi risulterebbero limiti o punti deboli concorrono alla riuscita dell’opera. Un’alchimia perfetta, forse anche fortunata, comunque difficilmente ripetibile. In seconda battuta, non può essere omesso il fatto che Night of the Living Dead originò una delle saghe horror più importanti e riuscite di sempre, creando, tra l’altro, lo “zombi romeriano”, una figura archetipica dell’horror moderno e contemporaneo, che vano risulta far risalire alla tradizione haitiana (8) – della quale mantiene solo alcuni vaghi caratteri di superficie – così come ricercarne degli epigoni all’altezza nei vari remake, spin-off, reboot, o nelle varie derivazioni più o meno coerenti con l’archetipo. Lo zombi romeriano è unico e inarrivabile. Se esistono dei meriti “esterni” alla pellicola, essi vanno tutt’al più ascritti alla matrice letteraria a cui Romero ha attinto come fonte di ispirazione e cioè Io sono leggenda (9) (1954) del grande Richard Matheson. E qui va aperta una brevissima parentesi, comunque legata al tema principale.

Là dove il cinema (anche) di genere americano viveva, come detto, di ellissi, di fuoricampo, di allusioni, di sottintesi, oltre che di rifiuti produttivi, o tagli e manomissioni censorie, la letteratura di genere – ma già, sovente, d’autore, anche se non di rado inconsapevolmente – scorrazzava libera, visionaria, sporca e cattiva a partire dalle pagine pulp di pubblicazioni di quart’ordine, con nomi come Robert Heinlein, Philip K. Dick e lo stesso Matheson, per la sci-fi, o Jim Thompson e Cornell Woolrich, per il noir/hard-boiled, tutti invariabilmente grandi fonti di ispirazione per il cinema e da questo non di rado precettati direttamente. La notte dei morti viventi risulta importante anche per aver portato sullo schermo quella libertà, quella visionarietà, quella sporcizia, quella cattiveria. Il terzo merito ascrivibile al capolavoro romeriano riguarda invece le problematiche e i macro-argomenti toccati, latenti o palesemente espressi, che costituiranno una specie di codificazione concettuale e tematica dell’horror che verrà, anche se non tutti tali elementi saranno presenti contemporaneamente e in ciascuno degli autori della grande stagione americana dell’orrore.

Innanzitutto, il corpo. Tutto l’horror moderno e contemporaneo sarà contrassegnato da paure – ataviche e non certo nate con Romero, ma da lui magnificamente trasferite dall’immaginario allo schermo e da questo all’occhio per ritornare, profondamente mutate, nuovamente all’immaginario – legate alla corporeità. Imprigionato, smembrato, violato, posseduto, dissolto, contaminato, assediato, divorato: in Night of the Living Dead c’è già, in nuce o espresso esplicitamente, tutto ciò che il corpo umano sarà costretto a subire su celluloide nei decenni che seguiranno. Visibile e invisibile si scontrano per cercare di dare forma all’irrazionale, alla difformità inquietante che diviene deformità, attraverso un contagio interno che si esteriorizza nella carne martoriata. Ecco, non solo corpi, ma corpi di carne e sangue, ultimo baluardo da superare per approdare all’oscenità etica proprio di quella carne e di quei corpi, perciò del limite sublime e terribile dell’umano nel suo (dis)farsi, involucro tenue e fragile, con o senz’anima, (peso) morto che cammina.

In secondo luogo, emerge inequivocabilmente una nitida e tagliente analisi del ruolo dei media nella società civilizzata contemporanea, un’analisi che attraverserà tutta la saga romeriana, con continui e lucidissimi aggiornamenti, almeno fino all’epocale Diary of the Dead (2007). Nello specifico di Night of the Living Dead, i media (la televisione) rappresentano un’illusoria ancora di salvataggio virtuale, che tiene aggrappato il variegato gruppo di assediati alla speranza che ci sia ancora qualcuno lì fuori in grado di aiutarli. È noto quale sarà l’aiuto della squadra dello sceriffo Mc Clelland per il superstite Ben.

Il terzo sacro altare della società americana ad essere profanato è quello della famiglia. La sequenza-chiave è quella devastante e intensamente icastica in cui la contaminata adolescente Karen, ormai trasformata in zombi, prima divora il padre e poi uccide la madre a colpi di cazzuola, strumento oltretutto altamente simbolico – e beffardamente “metonimico” – in quanto ideato per costruire proprio quegli edifici, la casa in primis, in cui la famiglia trova rifugio e che, in questo caso, si trasforma in strumento di distruzione. Perciò, la famiglia viene a dissolversi proprio in quel luogo deputato alla sua salvaguardia: l’abitazione, la casa, appunto. Night of the Living Dead costituisce una pietra miliare anche dell’home invasion, nonché, per esteso, del tema trasversale – congeniale all’horror e non solo – della difesa del (proprio) territorio.

Assai affine e contiguo al tema dell’home invasion, oltre che del survival (che dell’home invasion è una specie di guanto rovesciato), è quello del conflitto universale, anche al cinema e non solo horror, fra natura e cultura, del quale gli zombi, nel caso specifico, rappresentano la profezia di una regressione a una condizione primordiale e barbarica, mentre gli uomini sopravvissuti costituiscono l’agitarsi delle pallide ombre di una civiltà non più attuale e ricacciata repentinamente indietro, verso un’origine remota e ancestrale in apparenza sepolta, eppure nuovamente ridestata, in quanto non del tutto scomparsa, ma semplicemente immersa nella culla silenziosa di un torpore millenario.

L’aspetto probabilmente più notevole della pellicola di Romero risiede però nella descrizione del gruppo di assediati, chiara sineddoche dell’umanità in generale. Allontanandosi decisamente e irreversibilmente dalle radici del racconto epico americano, Romero tratteggia la morte della Grande Nazione sia mostrando un gruppo di personaggi allo sbando, divisi irrimediabilmente al proprio interno e pronti a scannarsi fra loro (l’esatto opposto degli eroi emanati dalla comunità, suoi difensori e pronti a salvaguardarne l’armonia fino a giocarsi anche la propria vita), sia delineando un mondo al crepuscolo in cui l’uomo letteralmente divora se stesso, sia, infine, individuando nelle autorità preposte alla difesa del territorio e dei suoi abitanti un ulteriore e letale pericolo, l’affacciarsi di un’inquietante deriva regressiva verso un originario stato di natura ferino e brutale.

6) L’intervento diretto e ufficiale degli USA si situa fra il 1964 e il 1965, a seguito del controverso incidente del golfo del Tonchino, anche se le operazioni generali di supporto al governo sud-vietnamita erano in corso già da svariati anni.

7) Un regista a volte geniale, capace di ideare, dentro e fuori i generi, pellicole modernissime come L’odio esplode a Dallas (1962), L’uomo dagli occhi a raggi X (1963), Il massacro del giorno di San Valentino (1967) o Il clan dei Barker (1970). A ciò si aggiunga il notevole contributo della sua factory, a livello produttivo e di “lancio” di nuovi fondamentali nomi per il cinema emergente.

8) Tradizione alla quale farà riferimento esplicitamente e con esiti cospicui proprio Wes Craven, con Il serpente e l’arcobaleno (1988), oltre ad almeno altri due titoli essenziali, vale a dire L’isola degli zombies (1932) di Victor Halperin e Ho camminato con uno zombi (1943) di Jacques Tourneur. Un ragguardevole lavoro di documentazione, anche audiovisuale, del fenomeno del voodoo haitiano è costituito dagli studi compiuti fra il 1946 e il 1954 dalla regista d’avanguardia Maya Deren.

9) Titolo al quale si ispirò anche uno dei più grandi e sottovalutati crossover horror/sci-fi di sempre e cioè L’ultimo uomo della terra (1964) di Salkow/Ragona, film nel quale è inoltre possibile rintracciare alcune suggestioni che poi si ritroveranno nella pellicola di Romero.

Che altro è lo zombi romeriano se non un Untermensch, un sottoproletario brutto, sporco e vorace, il quale, in quanto non più sottoposto/sottoponibile al controllo istituzionale, diviene socialmente inaccettabile e indesiderato? Romero, a partire dal secondo capitolo della saga e in modo ancora più netto e irreversibile nel terzo, ne farà il padrone del mondo, visto che l’essere umano, il Mensch, non è capace di conservare il proprio posto sulla terra né, soprattutto, di meritarlo. In molto New Horror si assiste alla proliferazione degli Untermenschen (10), investiti spesso di una caustica carica eversiva, anche estetica: zombi, mostri sub-umani o, qualche volta, super-umani (in questo caso, Übermenschen invincibili, come il Michael Myers di Carpenter o il Freddy Krueger di Craven, i quali assommano in sé i caratteri di unter e über), anche se spesso sono proprio gli uomini i mostri peggiori, o comunque la causa delle disgrazie, degli orrori e della loro stessa rovina.

Un’altra opera che, da sola, costituisce un’ulteriore svolta essenziale per il cinema dell’orrore moderno, non solo americano peraltro, è L’esorcista (1973) di William Friedkin, un regista che non appartiene al tessuto connettivo del New Horror (11) (né dell’horror in generale), ma che, indubbiamente, grazie a questo titolo ne traccerà alcune coordinate essenziali, pur discostandosene, anche se solo in apparenza, nell’approccio tematico e filosofico. L’esorcista, grazie all’impronta di Friedkin, lavora anche contro l’establishment a forte impronta religiosa in cui viene concepito e attuato il film, a partire dal cattolicissimo sceneggiatore e produttore William Peter Blatty (autore anche del best-seller letterario a cui il film fa riferimento), per poi arrivare all’appoggio diretto delle gerarchie ecclesiastiche, tanto che il cast annovera due autentici gesuiti, sia pure in parti di contorno, padre William O’Malley (che interpreta padre Dyer) e padre Thomas Bermingham (che interpreta il rettore dell’università dove si svolgerà il dibattito teologico per l’inizio delle pratiche esorcistiche sulla malcapitata Regan).

Da un lato, quindi, la pellicola di Friedkin si avvale certamente, a livello tematico, di tutto il corollario di anatemi e critiche verso la laicizzazione della società, la disgregazione della famiglia tradizionale, la credenza cieca nei saperi umani (medicina, psicanalisi, psichiatria) e l’impossibilità per questi ultimi di rispondere a tutte le domande dell’uomo, di dipanare il mistero ultimo dell’esistenza, dei suoi limiti e dei suoi fini trascendenti. Sembrerebbe dominare, in conclusione, l’affermazione del primato della religione, in quanto sapere legato alla sfera dell’ineffabile nonché in grado di tendere a un Bene assoluto e trascendente, rispetto alla scienza, in quanto sapere legato alla sfera della limitante certezza matematico-sperimentale e in grado, tutt’al più, di raggiungere la relatività di un bene immanente e perciò effimero e transeunte.

Dall’altro lato, però, L’esorcista solo in superficie delinea l’originario conflitto fra un Bene e un Male assoluti, perché in realtà – e questo è forse l’elemento che sconvolse così tanto gli spettatori di oltre quarant’anni fa e probabilmente anche parecchi di quelli d’oggi – tracce del Bene, di un Bene onnipervasivo e invincibile, portatore di salvezza e ritrovata armonia, nella pellicola di Friedkin, a ben guardare, non ve ne sono poi molte. Il Male fa grande sfoggio di potere, attraverso un pirotecnico e rutilante controllo dello spazio, accanto a un continuo ribaltamento delle leggi naturali: tale controllo, che diviene dominio sull’immagine e sui corpi in essa operanti, è ovviamente preponderante sullo schermo, è smaccatamente spettacolare e non può che incidere profondamente sull’animo dello spettatore.

Certo, l’ostentazione del potere da parte del Maligno implica la necessità che la controparte sia altrettanto forte, che la Chiesa, quindi, venga supportata da tutto il consesso civile nella sua lotta contro un Male talmente estremo da sembrare invulnerabile, anziché osteggiata dalla laicizzazione della società e dallo scetticismo dei razionalisti. Il fatto è che il lavoro propagandistico pro fide – Si Deus pro nobis, quis contra nos?, secondo il motto di San Paolo, che Friedkin ribalta più volte beffardamente e sottilmente – procede sullo scivoloso sentiero della necessità di un intervento energico delle gerarchie ecclesiastiche, specialmente là dove il Male si annida più pericolosamente, e di certo, se il Male sarà assoluto e intoccabile dai saperi dell’uomo, solo la Chiesa dovrà e potrà occuparsene per sconfiggerlo.

Il problema è che il Male che troneggia ne L’esorcista appare irriducibile, inarrestabile e soprattutto viene reso visivamente, per così dire, con troppo “entusiasmo”; perciò, dal punto di vista cinematografico, il Diavolo vince a mani basse. Per contro, i rappresentanti del Bene, umani troppo umani, colmi di dubbi e debolezze, sembrano in continuo affanno e, si badi, appaiono abbandonati a se stessi; solo il sacrificio personale di padre Merrin e quello ancor più tragico di padre Karras potranno portare a una parziale vittoria sul tremendo avversario. La solitudine e l’impotenza dell’uomo di fronte al Male costituiscono una sfuggente arma a doppio taglio per le intenzioni di Blatty, oltre che delle autorità ecclesiastiche coinvolte nella produzione, e risaltano in modo netto, tanto da diventare uno dei leitmotiv dell’horror che verrà, insieme, ovviamente, a tutto il corollario di temi presenti, come la possessione e la distruzione dall’interno del corpo, la presenza del Male nella dimensione quotidiana e familiare, la violazione, da parte del sovrannaturale, dell’estremo rifugio dell’uomo, cioè l’abitazione.

In definitiva, ed è questo ciò che più interessa, L’esorcista lavora proprio a favore dell’altro horror, quello “laico”, quello in cui il Male è ben presente – si badi, nell’assenza perpetua di Dio o di un Bene altrettanto potente – sia nelle sue caratteristiche comuni e quotidiane sia in quelle metafisiche e universali, e l’orrore, nella pellicola di Friedkin, è sfacciatamente esposto, oltre ad essere indicato col suo nome più temibile, il Diavolo, e senza ombra di reticenza o dubbio. Da questo film in poi, il Male troverà molte facce e molti nomi, ma ricondurrà sempre a quello primordiale evocato ne L’esorcista e solo nei casi più felici sarà capace di riproporre la potenza malata e dirompente del capolavoro di Friedkin.

A partire dall’opera prima di Romero, quindi con l’inizio dell’epoca d’oro della new wave horror americana, e poi con la “manovra a tenaglia” attuata da Friedkin con L’esorcista, l’uomo, con i propri limiti e i propri personalissimi fantasmi, inizia a essere l’assoluto protagonista della propria perifericità, tornando al centro del racconto dell’orrore per venirne fagocitato. Vedremo in seguito, in quell’unicum costituito dal corpus craveniano, come tali tematiche verranno riproposte, declinate, eluse, rielaborate, arricchite.

(continua...)

10) Va detto che l’apripista, sotto questo profilo, era stato indubbiamente Tod Browning, col suo cinema unico e irripetibile, con Freaks (1932) e non solo, oltre ad alcuni mostri Universal o Hammer, come la creatura di Frankenstein o l’Uomo Lupo, che presentavano svariati caratteri dell’Untermensch.

11) Naturalmente va rimarcato, anche se è cosa arcinota, come la pellicola di Friedkin abbia generato un vero e proprio filone a se stante, relativamente al cinema dell’orrore, autonomo e avulso dagli orizzonti del New Horror.

Gian Giacomo Petrone

Sezione di riferimento: Into The Pit

| | |

Feed RSS

Feed RSS