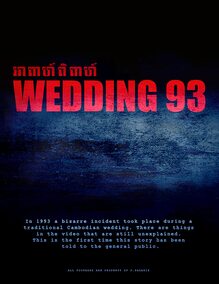

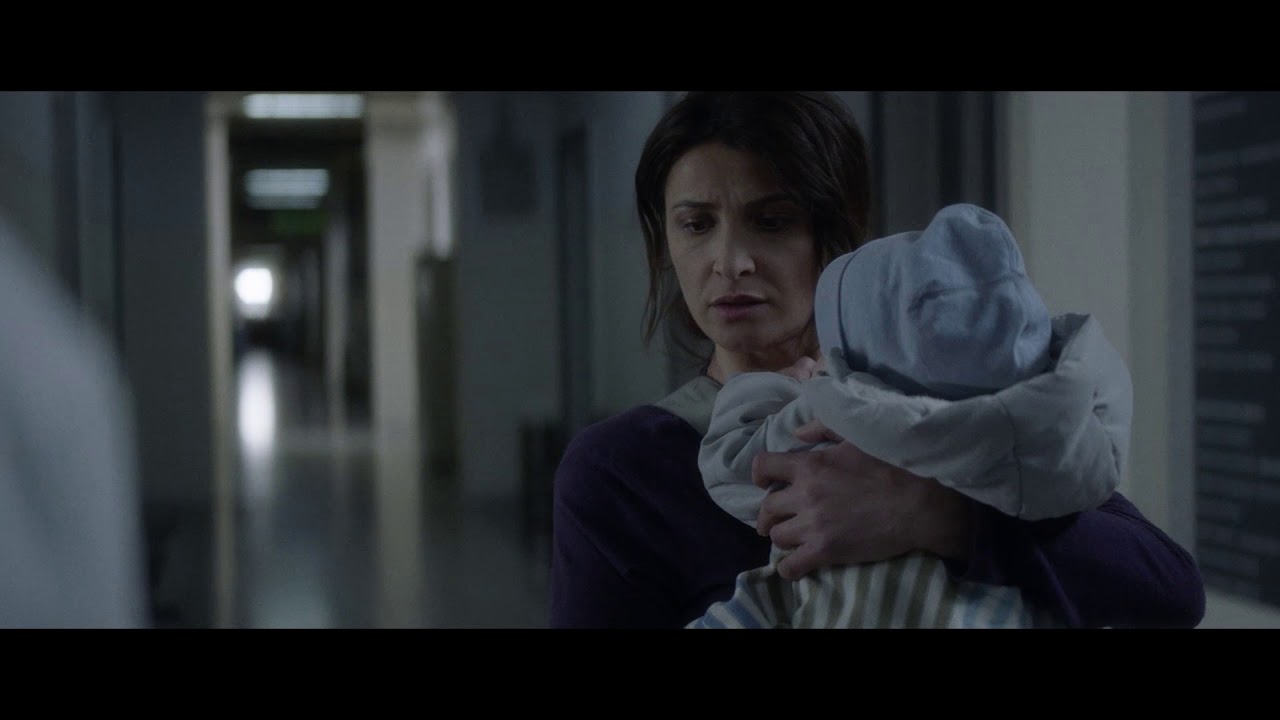

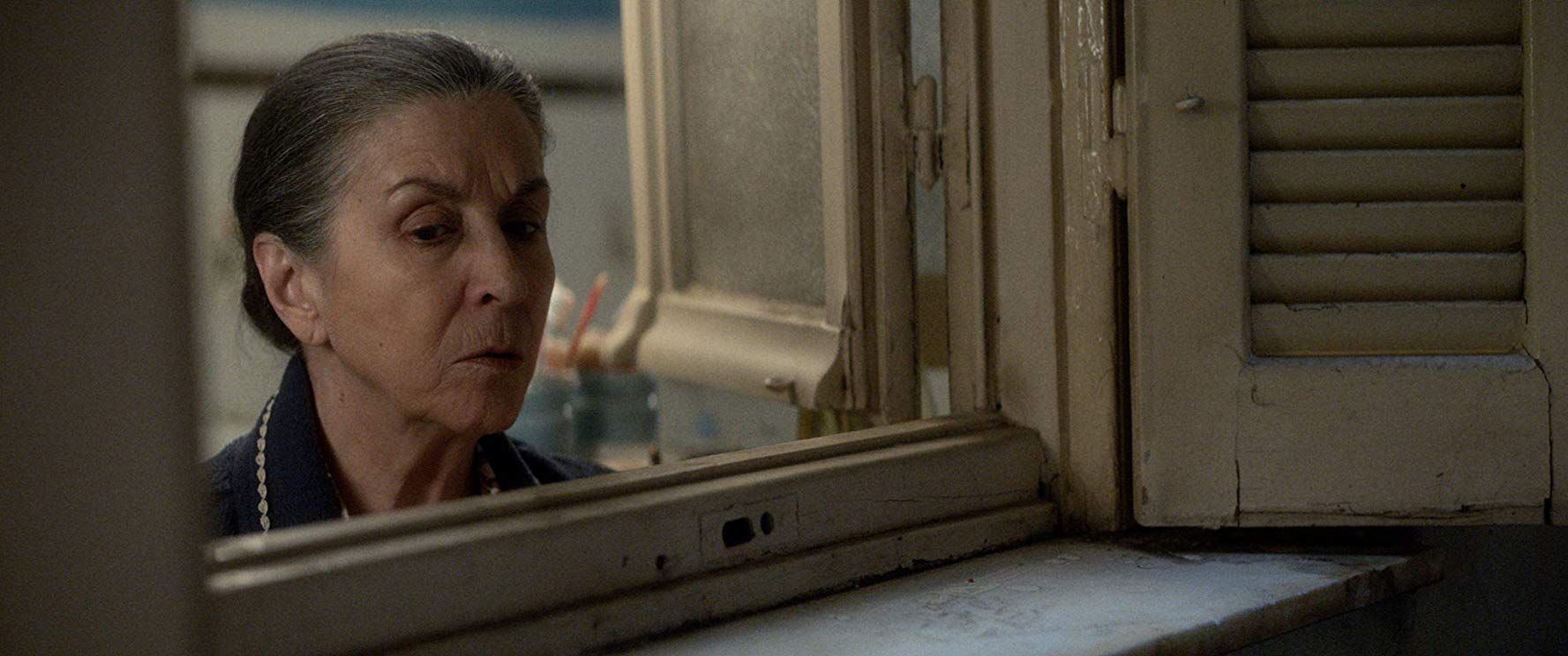

Il lavoro del californiano Zagaris, classe 1981, attraverso testimonianze recenti e filmati d’epoca rintracciati con l’ausilio di fonti non del tutto identificate, racconta la terribile esperienza che sconvolse un villaggio rurale in Cambogia nel 1993. Protagonista della vicenda, suo malgrado, la giovane e povera Rah, promessa sposa per volere della madre all’abbiente agricoltore Bol. Un classico matrimonio combinato, destinato però a sviluppi totalmente imprevedibili. Tramite le vere (?) video registrazioni ottenute con l’uso di mezzi amatoriali assistiamo ai festeggiamenti nel giorno delle nozze, permeati da tradizioni autoctone. Il lieto clima peraltro è guastato sin da subito da inquadrature che riprendono una Rah tutt’altro che felice: la ragazza è infatti silente e mostra occhi inespressivi, perduti chissà dove, smarriti in una sorta di semi catatonia. In un secondo momento la situazione degenera, Rah scoppia in lacrime e inizia poi ad affondare in un buio fiume di comportamenti violenti, animaleschi, fuori controllo.

La tragedia è solo all’inizio: nelle ore e nei giorni successivi, le registrazioni si focalizzano sul delirio di una giovane donna degradata a uno stato di bestialità, vittima di convulsioni, azioni inesplicabili, versi straziati, attacchi rabbiosi contro chi le si avvicina. La gente del posto, parenti, amici e conoscenti, si interrogano, allora e ancora oggi: la ragazza è vittima di una possessione demoniaca? Un malvagio demone ha divorato la sua anima? Spettri incauti hanno instaurato un macabro gioco al massacro con un cuore debole? Il Male ha affilato le sue sporche unghie disintegrando per sempre la pace del villaggio?

Durante la visione di Wedding 93, si è condotti verso una serie di questioni la cui essenza non è facile da rintracciare. Cosa stiamo davvero guardando? Un terribile episodio di pura concretezza o un’abilissima operazione di scrittura, recitazione e montaggio? La dicitura "fatti realmente accaduti" è un semplice artefatto commerciale o reca in sé germi di incredibile autenticità? La misteriosa (non) conclusione della vicenda riafferma un’opinione o la convinzione opposta? Ognuno può prendere la strada che ritiene più consona, in base alla propria sensibilità. Anche in questo fattore si radicalizza la forza di un film in grado di provocare brividi profondi, alla stregua dei migliori e gloriosi J-Horror (Nakata, Shimizu, Miike) di un tempo ormai abbastanza lontano.

Documentario, mockumentary, found footage: termini ben noti e barriere assai labili, da cui negli scorsi lustri si è sviluppato un sottogenere assunto al rango di moda. Ne sono usciti esempi di grande valore (si pensi a Cloverfield di Reeves, District 9 di Blomkamp, Troll Hunter di Øvredal, Lake Mungo di Anderson, senza citare altri titoli famosissimi ma nella sostanza meno efficaci), salvo successivamente scivolare in una stanca riproposizione di schemi similari e sempre meno convincenti. Wedding 93 cerca di rinverdire i fasti della squadra appena elencata, riuscendo molto bene nell’intento per come sa sospendere l’incredulità del pubblico, trascinandolo in un vortice da cui è difficile uscire indenni. Ciò avviene anche grazie al meccanismo atavico insito nell’ambientazione campestre, teorico scenario armonico nel quale l’esiziale avvento dell’oscenità risulta per contrapposizione ancor più duro da accettare.

Se dunque in alcuni passaggi la posizione delle videocamere appare fin troppo "giusta" per essere casuale, e ciò naturalmente spinge verso l’idea della bella invenzione, d’altro canto la mano di Zagaris sa scavare con assoluta maestria, nell’assommare attimi di cocente suspense, nel creare una generale atmosfera di intensa paura, nello studiare dal lato antropologico gli elementi a disposizione e nel porre riflessioni importanti.

In fondo, Wedding 93, vero o fasullo, è il ritratto della distruzione mentale e della vendetta di una donna, costretta, come tante, a un destino triste, misero, forzato, privo della sacrosanta libertà di scelta. La sua ribellione è invece l’atto fondante con cui il regista mette in scena una delle opere più agghiaccianti viste negli ultimi anni.

Alessio Gradogna

Sezione di riferimento: Festival Report

Scheda tecnica

Regia e produzione: Paul Zagaris

Anno: 2021

Durata: 70'

Feed RSS

Feed RSS