Non importa.

Tentare di nuovo. Fallire di nuovo.

Fallire meglio.

(Samuel Beckett)

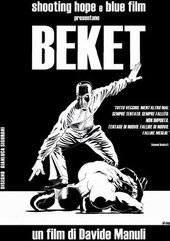

Alcuni film sono, al di là di tutto, radicali atti di resistenza. Beket di Davide Manuli, tornato in sala ben cinque anni dopo il suo pionieristico concepimento grazie a Distribuzione Indipendente, è proprio quel tipo di film: schiaffo al sistema, unghiata, film low cost girato in una decina di giorni, col regista che veniva da un progetto precedente andato a male a causa di produttori non proprio disponibilissimi. Ambizioso e oscuro oltre ogni limite, Beket prende a modello la celeberrima opera teatrale di Samuel Beckett per stritolarla e comprimerla, per la farla a pezzi e decostruirla in un patchwork di frammenti da pop-art all’acido muriatico. Il titolo storpiato è indicativo di una volontà di corrosione ribellistica che non si pone freni, incurante di ogni pubblico, autistica fino allo spasmo e alla disperazione narcisistica.

Di sicuro in tutto ciò non c’è solo bontà o positività, c’è il sentore vizioso di un compiacimento troppo fine a se stesso, ma il film di Manuli è una di quelle schegge inclassificabili cui non puoi non voler bene. Per il coraggio ostentato, la sfrontatezza fuori dai canoni, l’irriducibilità a un canone. Anticonvenzionale e orgoglioso, estremo ma non pretestuoso. Un marasma sfilacciato di invenzioni bizzarre che in compenso, se si è disposti a concedergli la possibilità di arrivare fino in fondo, sa concedere suggestioni e simbolismi, intellettualistici ma decisamente interessanti.

In una Sardegna stralunata e appestata, una sorta di limbo atemporale, Jaja e Freak (Jerome Duranteau e Luciano Curreli), novelli Vladimir ed Estragon di una versione sui generis delle (non) vicende beckettiane, discorrono di due ladroni crocifissi insieme al Salvatore con alle spalle un cartello stradale violentato dai graffitari. Galleggiano dentro un tempo disarticolato e svuotato, aspettando qualcosa che non arriverà, anelando con inguaribile catatonia una salvezza che tanto mai e poi mai si materializzerà. Forse occorre fuggire (“Ma fuggire da cosa?”), forse restare. Poche certezze, tanti sgambetti, molti dei quali autoimposti con masochismo. Gli stratagemmi per passare il tempo non funzionano granché e molti di essi sono affogati nella loro sperduta nullità, in un’afasia da paesaggio western che non comunica, semmai occlude: prospettive, sogni, speranze, vie d’uscita, tutto.

E allora ecco che il film, forzando al massimo il dramma di Beckett, assolutamente quintessenziale rispetto alle aporie novecentesche, esaspera la dimensione fisica della vicenda e si fa fin da subito surreale catalogo di decostruzioni surrealiste, tra split screen e pura ebbrezza della visione, tra citazionismo della cultura alternativa italiana degli anni ’70 e ’80 (Paolo Rossi e dintorni) e lacerti stranianti (l’accennato balletto finale). La cacciata dal Paradiso coincide col silenzio di un Dio la cui assenza è tratteggiata da Manuli con estrema e spiazzante efficacia, quasi come se fosse proprio questo l’aspetto del suo adattamento sul quale egli puntasse di più, mosso dalla fervida presunzione di rivaleggiare con l’alta ispirazione dell’opera di partenza, presa a modello come totem da dissacrare ma non per questo da tradire nello spirito più intimo.

Beket sembra un buddy movie incentrato su due cowboy come non se ne sono mai visti prima, epurato dalla comicità e pullulante di stranezze che sfidano lo spettatore prostrandolo, ripetendo all’infinito brandelli di dialoghi sempre uguali: un’estenuazione e una reiterazione che ricordano il perverso accanimento dello sperimentale Promises written in water di Vincent Gallo o il bellissimo Eterno ritorno: provini di Kira Muratova, ben più strutturale però nelle sue allitterazioni. Un voyeurismo annodato cui lo spettatore viene quasi costretto dalla medesima volontà dei personaggi (“Non ce la faccio a leggere, preferisco guardare le storie degli altri”), sostituendosi quasi all’occhio non solo cinematografico di quel Dio in permesso libero.

Si è parlato, un po’ impropriamente, di Ciprì e Maresco. Dei film del glorioso duo di registi siciliani in Manuli, al di là del rigor mortis dell’estetica livida, manca l’affezione per lo squallore putrescente, la disponibilità a sobbarcarsi un nugolo non quantificabile di deliberate immersioni nel fango. Manuli allegorizza, distorce attraverso il suo specchio deformante. Non che gli autori di Totò che visse due volte non lo facciano, ma la chiave di volta è in quel caso da porre sicuramente più nella melma degradata e iperrealista. Il film di Manuli, invece, esula da ogni forma di realismo tradizionale dal quale non fa altro che deviare, tra un Gifuni gigione nei panni di un personaggio dall’eloquente denominazione (agente 06, ossia sei una nullità) e il Freak Anthony degli Skiantos che intona la sua “Suono buono” per colmo d’autoironia fulmicotonica.

La sarabanda straniata di Manuli non si riduce però all’inventiva a tutto campo e out of mind, con virate pesanti sul radical trash. L’incomunicabilità beckettiana e quel senso di fastidio ad essa interno - forse quel che più conta e interessa al regista stesso del testo di partenza - in definitiva è ben resa oltre che rivisitata. E di Beket rimane impresso nella memoria il gesto privato del suo senso, rispondenza diretta di quel paradosso dell’originale per cui la mano va nella direzione opposta rispetto al senso corretto, la fotografia eccelsa di Tarek Ben Abdallah, unico taglio di luce possibile per quest’inferno grigio e incenerito, l’impossibilità di essere salvati (“Salvati? Ma salvati da chi???!!!”) nell’inferno in terra di questo girotondo che non gira (più) intorno al mondo.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Regia: Davide Manuli

Sceneggiatura: Davide Manuli

Fotografia: Tarek Ben Abdallah

Musiche: Rosella Mocci

Attori principali: Luciano Curreli, Jerome Duranteau, Paolo Rossi, Roberto Antoni, Fabrizio Gifuni

Anno: 2008

Durata: 80 min

Data uscita in Italia: 17 maggio 2013

Feed RSS

Feed RSS