Tous ceux qui manquent d'imagination se réfugient dans la réalité.

"Godard deve morire nell’immagine affinché Godard rinasca al cinema". (1)

Addio al linguaggio per dare spazio all’immagine, un’immagine palpitante e sanguinante, che si offre allo sguardo inondata di luce e di colore, deformata, sovraesposta, irreale e surreale, ma allo stesso tempo reale e concreta.

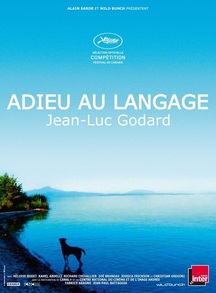

Jean-Luc Godard torna nelle sale con Adieu au Langage, sua ultima opera, premio della giuria alla 67ª edizione del Festival del Cinema di Cannes. La sinossi del film, rilasciata dal regista poco prima della presentazione festivaliera, narra di una storia ordinaria: "L’idea è semplice, una donna sposata e un uomo libero si incontrano. Si amano, litigano; piovono i colpi. Un cane vaga tra città e campagna. Le stagioni passano. L'uomo e la donna si ritrovano. Il cane si ritrova tra loro. L'altro è nell'uno. L'uno è nell'altro. E sono tre persone. L'ex marito fa esplodere tutto. Un secondo film comincia. Uguale al primo. Eppure diverso. Dalla specie umana si passa alla metafora. Finirà con l'abbaiare di un cane. E con le urla di un neonato".

Le note di “Caccia alle streghe (La violenza)”, canto sessantottino, di Alfredo Bandelli, introducono lo spettatore all’ultima rivoluzione godardiana, una rivoluzione culturale che forse è la summa, o il punto d’arrivo, del suo percorso cinematografico-culturale. Il Maestro della Nouvelle Vague porta avanti il discorso sull’immagine già affrontato in Historie(s) du Cinéma (1989) e con i successivi Éloge de l'amour (2001) e Film Socialisme (2010), con i quali Adieu au Langage condivide in parte la tavolozza pittorica rubata a Emil Nolde e anche a opere come Mare al crepuscolo o Lake Lucerne, del 1930. Lo schermo subisce la sublimazione pittorica dell’immagine, una tela su cui acquerelli e tempere, ad ampie pennellate, conducono lo spettatore in un mondo surreale e visionario, in un altrove irreale. Jean-Luc Godard impreziosisce la sua opera con una maniacale cura estetica per l’immagine, adottando un registro visivo che è ipnosi per gli occhi e al quale ha abituato il suo più fedelissimo spettatore: “l’immagine cinematografica raccoglie l’essenziale delle altre arti, ne è l’erede, è quasi il modo d’impiego delle altre immagini che converte in potenza quel che era soltanto possibilità (2).”

1) Raymond Bellour, Fra le immagini, Bruno Mondadori, 2007.

2) Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, pag. 175.

Lo schermo è allo stesso tempo gioia e rivoluzione, come direbbero gli Area, una guerra tra le immagini che si sovrappongono, in lotta tra loro, creando nuovi spazi tra una sovrapposizione e l’altra, in cui l’uno non esiste mai; tra gli interspazi vivono molteplici forme e si annidano i fantasmi di Derrida. Sempre in quegli interspazi lo sguardo è libero dai limiti dell’immagine, va oltre, un oltre che supera i limiti della prigione visiva, muovendosi in una zona d’ombra illuminata dal visto e dal non visto, usando “la luce, come giovinezza dell’oscurità”. La sovrapposizione delle immagini libera lo sguardo verso nuove visioni, frammenti di vita, ma soprattutto verso una realtà mai uguale a se stessa, lasciando percepire ciò che vive oltre il confine ultimo del vedere.

Godard rompe i confini della visione filmica: lo sguardo appartiene a un solo punto di vista e per sua natura è mutevole da soggetto a soggetto, ma il regista, nella messa in scena, cerca di affrancarsi dal vincolo di parzialità dell’occhio, e di rendere l’infinita molteplicità del singolo istante, liberandosi dalla prigionia dell’immagine, perché, come il regista sottolinea in Adieu au Langage, “Kamera in russo vuol dire prigione”.

Un uomo, una donna, un cane e il mondo, corpi nudi che si muovono in ambienti ristretti, in inquadrature ancora più strette, a volte in close up che avvolgono l’intimità quotidiana della coppia di amanti, quasi a custodire e tutelare i loro segreti. La m.d.p. di Godard indugia su quei corpi nudi, li scruta da così vicino che sembra quasi volerne penetrare l’anima, alla ricerca di emozioni e sentimenti, oltre la pelle, vicino al sentire; ma gli amanti godardiani sono incapaci di comunicare, tra loro e con il resto del mondo.

Una fotografia caratterizzata da colori caldi con tonalità che virano sul seppia avvolge gli ambienti interni in cui si muovono i due; il punto di rottura è sullo sfondo, rigorosamente alle loro spalle, rappresentato da una televisione che trasmette Il dottor Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), di Rouben Mamoulian (1931), con Miriam Hopkins, che li osserva dallo schermo e Le nevi del Kilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro), di Henry King (1952); i due amanti rivolgono il loro sguardo altrove, indifferenti alle immagini che scorrono, che conducono una loro vita, anch’esse in lotta con la realtà.

3) Raymond Bellour, Fra le immagini, Bruno Mondadori, Milano - Torino, 2007.

L’incomunicabilità tra uomo e donna si perde nei gesti del quotidiano: l’una parla di eguaglianza e l’altro di cacca, anche se, come sottolinea l’uomo alla donna “è lì, nella merda, che siamo tutti uguali”. La m.d.p. regala allo spettatore una visione più ampia, da un campo stretto si passa a un campo largo, dagli interni soffocanti degli amanti l’immagine torna a respirare: attraverso lo sguardo puro e disinteressato di un cane, Roxy Mieville, si riesce a essere realmente liberi, e lo schermo è inondato da colori lisergici.

È un Godard afflitto e nichilista, perché “l’esperienza interiore è ormai proibita dalla società e dallo spettacolo”; preferisce rifugiarsi nello sguardo del suo cane, a suo modo innocente e disincantato, in quanto “non c’è nudità nella natura, un animale non è nudo perché è nudo”. Roxy corre, si sposta tra la gente, si incanta a guardare la vita frenetica della città, il passaggio dei treni, ma anche le acque placide del lago o gli alberi agitati dal vento. Il regista si affida alle parole di Riilke: “ciò che c’è fuori lo sappiamo solo dallo sguardo dell’animale”. Vagabondo, senza legami, senza limiti, l’animale sogna, si muove per città e campagne; il suo sguardo è lo sguardo dello spettatore, o forse è lo sguardo stesso del regista; osserva la natura incontaminata, il suo logos è messo a nudo, un linguaggio che è parola e non metafora. È un linguaggio in cui i verbi sono composti dagli elementi naturali, poveri e ricchi al contempo: il vento, l’acqua e la foresta, termine che il popolo Apache usava per indicare il mondo, il tutto.

Il film si contorce su se stesso, usando una trama narrativa corposa, attraverso una costruzione visiva frammentaria, ora alla ricerca di ciò che è Natura, ora di ciò che è Metafora, nell’amara constatazione dell’impoverimento del linguaggio e dell’impossibilità di comunicare. “Fa qualcosa perché io possa parlare” ripete, implorando, la donna all’uomo, senza mai ricevere risposta, quasi che le sue parole fossero mute; infatti rimangono inascoltate. È la solitudine, a suo modo impossibile, ma l’unica via per essere liberi, poiché “solo gli esseri liberi possono essere estranei gli uni agli altri”. La bellezza è lo splendore della verità, del vero, non della sua imitazione, secondo Platone e secondo Godard, fedele alla lezione di Bazin, “il cinema è realtà”. “Il mondo imbecille delle immagini preso come nel vischio in miriadi di retine non completerà mai l’immagine che ci si è potuti fare di lui. La poesia dunque che può sprigionarsi da tutto questo non è che una poesia eventuale, la poesia di ciò che potrebbe essere, e non è dal cinema che bisogna attendersi” (4).

4) Antonin Artaud, La vecchia precoce del cinema, in A propos du cinéma. Scritti di cinema, Firenze, Liberoscambio, 1981, p 59.

Il regista francese con questa sua opera ha dato prova di essere in grado di creare un nuovo modello di cinema, attraverso la sperimentazione dell’immagine filmica, avvalendosi di un linguaggio cinematografico contemporaneo, grazie all’uso di un 3D del tutto innovativo, inscenando una vertigine visiva che scivola tra corpi deformati e immagini che stregano gli occhi con giochi visivi di sovrapposizione. Godard da sempre realizza i suoi film con una fluidità estrema, anche quando la materia filmica risulta essere più oscura, ma il suo continuo bisogno di innovazione ha attraversato il cinema rinnovandolo, e la sua personalità si avverte in ogni singolo fotogramma.

È così che la sua più recente lirica, Adieu au Langage, si offre agli occhi dello spettatore, attraverso stratificazioni visive in cui l'immagine è violata, deflagrata, appare spessa e corposa, si moltiplica in sovrimpressioni, è se stessa e il suo doppio, una e diversa allo stesso tempo. L'occhio subisce il fascino di un linguaggio estetico e narrativo impreziosito da sperimentazioni, sospensioni del tempo e silenzi, tutto è presente e assente. Immagini destrutturate e deformate che si protendono verso lo spettatore, corpi che si lasciano accarezzare nella loro intimità.

Un flusso di immagini che è puro lirismo, un canto d'amore che strega l'occhio con un incantesimo visivo che commuove e intenerisce. Godard regala poesia, si lascia amare, come un amante anelato oltre il tempo e lo spazio, con una passione che non smette mai di pulsare.

"Non dipingere né quel che si vede, poiché non si vede nulla, né quel che non si vede, perché si deve dipingere solo quel che si vede, ma dipingere che non si vede..." (Marcel Proust su Claude Monet in Jean Santeuil).

Mariangela Sansone

Sezione di riferimento: Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Adieu au Langage

Anno: 2014

Regia: Jean-Luc Godard

Sceneggiatura: Jean-Luc Godard

Fotografia: Fabrice Aragno

Musiche: Phill Zagajewski

Durata: 70’

Uscita in Italia: 20 novembre 2014

Interpreti principali: Héloise Godet, Kamel Abdeli, Richard Chevallier, Zoé Bruneau.

| | |

Feed RSS

Feed RSS