Il paradosso consiste nel fatto che l’esperienza della “morte in diretta” è quanto di più effimero e sfuggente l’occhio umano e la sua coscienza possano cogliere, in quanto si tratta di un istante, il vertice estremo della vita e anche la sua conclusione, quindi un’esperienza che, se è effettivamente tale, risulta comunque estremamente contratta nel suo accadere. Una “punta di presente”, per usare un’espressione deleuziana, e un frammento di reale, che annientano indelebilmente le vite degli uomini, ma che sfiorano soltanto le loro percezioni dell’evento in sé. Manifestandosi, quindi, la fine del vivente come un momento sostanzialmente privo di durata, per arrivare a costituire la materia per una trasmissione televisiva – un vero e proprio reality show, così come è nelle intenzioni del boss televisivo Vincent Ferriman (Harry Dean Stanton) – non potrà trattarsi della morte della donna-cavia scelta per l’occasione, Katherine (Romy Schneider), ma della sua agonia: la (parte conclusiva della) vita in diretta. La sua morte dovrà sancire soltanto il gran finale dello show, il cui titolo, Death Watch, la dice lunga sulle intenzioni degli ideatori. Sarà quindi l’oscenità della malattia, della contrapposizione fra una persona che ancora desidera vita e amore, da un lato, e il suo corpo che non regge, dall’altro, scosso dal dolore e dalla perdita di controllo delle proprie funzioni, a costituire l’esca per il pubblico della trasmissione.

La contraddizione si situa invece nell’attesa di un evento – a cui il titolo già sembra preparare lo spettatore – che viene continuamente posticipato, rinviato fino a non realizzarsi o, meglio, che accade fuoricampo, nel finale del film, quando Katherine morirà lontano dalle telecamere, contraddicendo perciò le regole stesse di ogni reality e di ogni diretta televisiva: la visibilità totale e il rifiuto incondizionato verso tutto ciò che non è inquadrato/inquadrabile, cioè verso l’invisibile. Questa negazione della visibilità totale del mondo, per riaffermare la difficoltà nel tracciarne l’architettura definitiva, è contigua a tutta una serie di ambiguità e di modificazioni o capovolgimenti di senso, che rinviano, in modo crescente e progressivo per tutta la durata della pellicola, alla costitutiva problematicità, doppiezza e inafferrabilità del reale, di cui forse solo il cinema appare in grado di rendere la complessità.

1) Il film è ambientato in un futuro contiguo all’epoca in cui viene girato, quindi ci parla non solo temporalmente, ma soprattutto profeticamente dell’oggi, come solo le migliori opere di fantascienza distopica riescono a fare.

Fin dalla sequenza di apertura, si assiste a uno slittamento del senso tramite una doppia evocazione, che si serve di una doppia metonimia e di una doppia metafora: una ragazzetta (2) dai capelli rossi gioca con una fune all’interno di un cimitero. Il senso della dialettica qui presente è cristallino: la fanciulla simboleggia l’inizio della vita in contrasto con il luogo per eccellenza dove risiedono i morti (il cui rimando simbolico, metaforico e metonimico è altrettanto limpido). C’è però qualcosa di più in questa sequenza, dato che l’autore sembra già avvertire lo spettatore che la morte costituirà uno degli orizzonti dell’opera, ma in absentia (e nel cinema tutto è in differita, quindi, in qualche modo, assente) o tramite un’implicazione (prevalentemente linguistica, in questo caso). I mutamenti di segno e di senso di oggetti, situazioni, comportamenti e personaggi proseguono, rimandando sovente ciò che si vede ad altri (talora opposti) significati o possibili verità.

Ecco allora che lo specchio – installato nello studio medico, nel quale Katherine viene messa al corrente dal suo dottore (in combutta con l’emittente televisiva che ha ideato il reality) dell’irreversibilità della sua malattia e dietro il quale si celano Ferriman e Roddy (Harvey Keitel) per osservare (e filmare, nel caso di Roddy) il colloquio – non è un vero specchio, ma uno schermo trasparente dal lato di chi guarda, una superficie normalmente riflettente dal lato di chi è osservato. Così come gli occhi di Roddy non sono occhi, ma – in seguito all’operazione-esperimento da lui subita (3) – microcamere organico-meccaniche, che registrano ottusamente tutto ciò che lui osserva, mettendo in discussione radicalmente qualsiasi certezza circa la distanza che separa l’uomo dalla macchina.

Roddy non è l’uomo con la macchina da presa, ma l’uomo-macchina da presa, pur continuando ad agire, sentire, pensare, almeno in molti casi, come un essere umano. Allo stesso modo, il medico curante di Katherine non è un vero medico (almeno secondo il giuramento di Ippocrate), ma un assassino, in quanto le prescrive un medicinale, il quale in realtà è il veleno che le causa la malattia (4) che dovrà condurla alla morte. La malattia, conseguentemente, non è tale, dato che la donna è totalmente sana, prima di iniziare la “cura”.

2) Sovente Tavernier fa ricorso alla presenza di fanciulli negli incipit dei suoi film, come ad esempio ne L’orologiaio di Saint-Paul (1974), Che la festa cominci…(1974), I miei vicini sono simpatici (1977), Colpo di spugna (1981). A tal proposito si veda anche la monografia di Sergio Arecco Bertrand Tavernier, Il Castoro Cinema, Milano 1993.

3) Anche l’operazione subita da Roddy – personaggio-chiave per la costruzione en abîme del film, sia per quanto riguarda il cinema in sé, che per quanto concerne gli slittamenti di sguardo, senso e linguaggio nel rapporto col mezzo televisivo – è, in un qualche modo, doppia: neurologica (il suo cervello e il suo sistema nervoso fungono da dispositivo di registrazione) e oftalmologica (i suoi occhi costituiscono gli obiettivi).

4) È possibile rintracciare, nel gioco a incastro istituito da Tavernier, un rimando alla doppiezza e ambiguità dell’etimo greco della parola pharmakon, che indica sia il veleno che l’antidoto (o medicina).

È qui che entra in scena pienamente il personaggio di Roddy, che innesca tutta un’altra serie di elementi di squilibrio e instabilità. Il suo compito è quello di riprendere (in ogni senso) Katherine, per conto degli ideatori del reality, senza che lei ne sia consapevole: lo spettacolo del reale in diretta, con un personaggio, la donna, che si offre all’occhio-cinepresa di Roddy con spontaneità e senza le sovrastrutture della recitazione, vale a dire dell’atteggiamento, altrettanto spontaneo, di chi, sapendo di stare davanti a un apparecchio di ripresa, genuinamente mette in scena se stesso, cioè recita. (5)

L’importanza di Roddy si accresce, agli occhi dei suoi mandanti, una volta che Katherine tenta di fuggire, ma invano, visto che proprio Roddy le si mette alle calcagna, mostrando un impulsivo e naturale interesse per lei. Questo interesse, inizialmente menzognero, sembra mutare, a mano a mano che il film procede, in un sentimento autentico, anche se continuamente smentito dalle immagini di Katherine prossima all’agonia, che Roddy, più o meno volontariamente poco importa, continua a girare: infatti, bastano la sua presenza e il suo sguardo perché le cose, tutte quelle su cui si posano i suoi occhi, siano registrate ed entrino nei circuiti di diffusione del network. Anche quando Roddy appare pentito del suo operato e, durante un momento della fuga con Katherine, getta la torcia che gli consentirebbe di salvare la propria vista e le immagini per il reality, subito dopo si pente e si mette a cercarla disperatamente: l’uomo-cinema non può esistere senza luce. (6)

Si noti anche la differenza decisiva fra questo uomo-macchina e le normali cineprese meccaniche: il primo riprende solo se e quando vede, le seconde riprendono sempre ciò che non vedono. In questo continuo susseguirsi di azioni e di elementi che conducono al contrario di ciò che inizialmente appaiono, interviene anche Katherine, che gli ritrova la torcia (anche perché ignara del suo utilizzo), mentre egli sta letteralmente brancolando nel buio. Anche in questo caso, però, l’esito è opposto rispetto all’azione compiuta: la cecità dell’uomo è ormai sopraggiunta e con essa anche il game over per la trasmissione.

Con la cecità di Roddy, a predominare sugli schermi del network è lo schermo nero, il fuoricampo, la realizzazione del precetto baziniano, per cui la morte (così come l’orgasmo sessuale) è irrappresentabile. Bazin: “La realtà che il cinema riproduce a volontà e che organizza è la realtà del mondo nel quale siamo inclusi […]. Io non posso ripetere un solo istante della mia vita, ma uno qualsiasi di questi istanti il cinema può ripeterlo indefinitamente […]. Ora, […] per la coscienza nessun istante è identico a un altro […]. Ma due momenti della vita sfuggono radicalmente a questa concessione della coscienza: l’atto sessuale e la morte. L’uno e l’altro sono alla loro maniera la negazione assoluta del tempo oggettivo: l’istante qualitativo allo stato puro. Come la morte, l’amore si vive e non si rappresenta […] o almeno non lo si rappresenta senza violazione della sua natura. Questa violazione si chiama oscenità. La rappresentazione della morte reale è anch’essa un’oscenità, non più morale come nell’amore, ma metafisica. Non si muore due volte.” (7)

5) L’apparente ossimoro della recitazione spontanea non riguarda, beninteso, chiunque si trovi di fronte a una macchina da presa. Infatti gli attori cinematografici, su un set, recitano, aderendo sempre e comunque a una dimensione di finzionalizzazione del reale, per trascenderlo oppure per svelarne le pieghe più riposte. Diverso è il caso di chi si trovi di fronte a un obiettivo fotografico o televisivo: la spontaneità richiesta per contratto finirà, sovente, col trasformarsi in un (over)acting, non di rado inconsapevole.

6) Secondo i precetti che gli vengono elargiti dal medico che lo visita dopo l’impianto, egli non può mai stare al buio, pena la perdita della vista e, con essa, della propria capacità di riprendere. Egli deve quindi portare sempre con sé una piccola torcia tascabile per non rimanere mai totalmente nell’oscurità.

7) A. Bazin, Morte ogni pomeriggio in Id., Che cosa è il cinema?, tr. it., Garzanti, Milano 1973, 2^ rist. nella collana Garzanti Elefanti 2004, pp. 31-32.

Naturalmente le parole baziniane, se valgono per il cinema, hanno un peso equivalente, se non maggiore, nei confronti della televisione. Katherine morirà una volta soltanto, lontano dalle telecamere televisive, ma anche dalla cinepresa di Bertrand Tavernier, portando all’ennesima deviazione del senso. Una deviazione che, in questo caso, coincide con lo smentire, da ogni punto di vista, il titolo del film (come già detto sopra).

Tutta questa lunga serie di elementi indica, anche nell’ultima decisiva occasione della morte fuoricampo, come il regista lionese, anziché tracciare una linea retta del senso del reale, giochi con i rimandi, le allusioni, le contraddizioni e i mezzi della propria arte, per rendere evidenti le opacità e le asperità del reale stesso nonché di un discorso/rappresentazione su di esso, che mai possono giungere a una quieta e definitiva riconciliazione.

Gian Giacomo Petrone

Sezione di riferimento: Eurocinema

Scheda tecnica

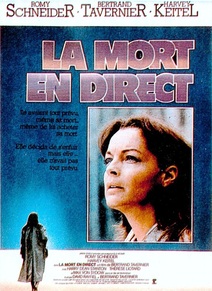

Titolo originale: La Mort en direct

Anno: 1980

Durata: 128’

Regia: Bertrand Tavernier

Soggetto: David G. Compton (dal suo romanzo: The Continuous Katherine Mortenhoe, 1974)

Sceneggiatura: Bertrand Tavernier, David Rayfiel

Fotografia: Pierre-William Glenn

Montaggio: Michael Ellis, Armand Psenny

Musica: Antoine Duhamel

Interpreti principali: Romy Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton, Max von Sydow

Feed RSS

Feed RSS