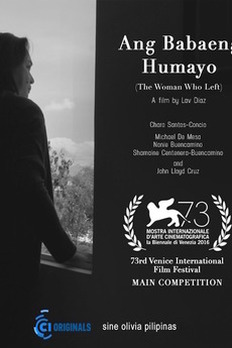

Per Diaz il tempo, e l’insubordinata libertà a cui gli si avvicina, è il presupposto più che accettabile attraverso il quale il metaforismo sull’esistenza deve poter dilagare in un modello di cinema che è diventato tale grazie all’impugnatura di uno stile da subito decodificabile e conclamato, all’interno di un paradigma più largo in cui i modelli venivano scalzati uno ad uno dallo stesso autore. Ed è un po’ come dire, sempre fermandosi a una delucidazione della superficie, che si sa cosa aspettarsi da Lav Diaz, che certe necessità stilistiche impellenti lo sanno inquadrare all’interno di una predisposizione all’arte che è unicamente sua, mentre, allo stesso tempo, questa aspettativa cullante che si abbarbica al suo essere piacevolmente iterativo (eppure coraggioso) da un punto di vista autoriale diventa semplicemente il prerequisito per avvicinarglisi.

In quest’ottica, The woman who left parrebbe un’opera minore, e non solo per compattezza di durata (nemmeno quattro ore rispetto alle sette del precedente, A lullaby to the sorrowful mistery), ma anche per il suo non aver incontrato, inaspettatamente, la consueta destrutturazione narrativa che un comparto più dilatato e rarefatto imponeva di sfruttare, fornendo da sostanziale supporto (laddove il solito inganno della lentezza discorsiva, della contemplazione estatica che molte cinematografie denunciano, e lo smussamento dei nodi narrativi portano a confondere l’estensione/contemplazione per vuoti di narrazione o scardinamento della stessa).

In sostanza, The Woman who left, pur contestualizzandosi storicamente all’interno di un anno, il 1997, che per le isole filippine corrisponde a un subbuglio sociale e politico di sequestri e rapimenti, si assume la responsabilità, qui genuina e naturale, d’esser universale, spogliandosi di storicismi o datazioni insistenti per riconsegnare la sua storia di presenze e fragilità umane al cospetto delle loro miserie. Laddove è ancora possibile pensare di superarle, Diaz si dimentica di fare un film sull’indigenza, abbracciando le emanazioni interiori e facendone principi nobili, riverberi anti-retorici nel loro essere invocazioni alla giustizia, all’affiliazione, all’empatico rispecchiarsi tra due donne che hanno conosciuto la disperazione, ma che istintivamente declamano il loro richiamo alla sopravvivenza.

Ed è qui che l’atteggiamento ottimista di Diaz nei confronti di un discorso para-sociale ha senso, con la protagonista Horacia che, dopo aver trascorso più di trent’anni in carcere da innocente, viene rilasciata, decisa a vendicarsi del suo ex-marito, Rodrigo, per averla ingannata e consegnata alle sbarre. Il suo ritorno la spinge a intraprendere un vagabondaggio notturno, detection noir, vero fulcro emozionale e lirico dell’opera, dove incontrerà il venditore di balut con il quale s’instaurerà una confortante vicinanza, e la transessuale Hollanda, anima persa e distrutta che troverà conforto nella casa di Horacia dopo esser stata violentata.

Si dipana quindi una toccante, intensa elegia, nemmeno a dirlo afona eppure risuonante più di qualsivoglia intermissione musicale d’accompagnamento, a gridare ogni emozione pur nella sordità e nella concisione d’aspetto. Non escludendo che un mutismo ancor più estremo non avrebbe di certo recato danno alla potenza esagerata del lavoro. Soltanto il suggellarsi di un contatto fraterno, che valichi la compassione per farsi ascolto e comprensione reciproca, gratitudine e rispecchiamento, viene traslato seguendo le due donne che insieme cantano Somewhere di Tom Waits, a parlare di loro (di noi), della rigenerazione e della speranza pur nella malattia e nella rabbia, che “somewhere, we’ll find a way of living, somewhere, we’ll find a way of forgiving”. E l’atto d’amore finale di Horacia, per se stessa e per l’amica, la porterà a partire (sottolineato dall’unico vero e proprio movimento di macchina dell’opera) e sarà lo stesso a renderla la “la donna che parte”, ultima e definitiva prova d’autoaffermazione di una identità dispersa che solo tramite il gesto volontario di inseguire per ricercare (Hollanda, ma non solo) può trovare più che un restauro: una nascita.

Diaz abbraccia il reale come fosse un’impressione fugace la cui fenomenologia non è deducibile tramite lo sguardo interrotto di un’inquadratura, ed è per questo che deve farsi contemplativo, statico e paziente, nell’attesa che il tangibile comunichi quanto possiede di vibrante e vero, conscio di come i flussi della mente debbano e possano perdersi nel riposo della fruizione, unica valvola a permettere una comprensione del tangibile il più possibile massima e autentica. E questo si conserva intatto anche quando il tentativo di un sincretismo tra le due spinte radicali, l’aderenza onnicomprensiva e il messaggio che cerca il suo veicolo, conduce a un risultato che è sintesi encomiabile tra il range autoriale che non rinuncia a parte del suo volto, prassi inscindibile per avvicinarsi all’esperibile, e coscienza di una narrazione necessaria, a suo modo lineare e fruibile.

Il tutto per giungere a un oggetto certamente meno radicabile e percettivo – laddove, in otto o nove ore di proiezione, era impossibile non pervenire a una mozione meta-cinematografica di senso (lato), esperienza spettatoriale che più largamente coinvolgeva un rapporto uomo-schermo che sfrangiava la più elementare godibilità della messa in scena per diventare stimolante condizione psico-sensoriale. Eppure l’immersione non viene meno, allarga soltanto i suoi lacci emostatici per convogliare tramite una devozione non parzializzata, solo condensata, i propri cardini, le proprie visioni viscerali sul mondo e sulla cultura.

Diaz, qui, mutila i suoi torrenziali long take in inquadrature meno estese, ma altrettanto osservative, ove l’encomiabile estetica di un bianco e nero lucente, dalla forte sovraesposizione, fatica a manifestare l’opera tutta concettuale e low budget dell’autore, a declamare a gran voce ancora una volta quanto non siano propriamente i mezzi a fare il Cinema. In costante evoluzione, l'autore percorre un percorso di mutazione e arrotondamento, a capacitarsi di come sia possibile inseguire la propria concezione artistica rendendola perfettamente assimilabile, giustamente cangiante, senza che essa perda valore.

Laura Delle Vedove

Sezione di riferimento: Festival Venezia

Scheda tecnica

Titolo originale: Ang babaeng humayo

Regia: Lav Diaz

Sceneggiatura: Lav Diaz

Attori principali: Charos Santos-Concio, John Lloyd Cruz, Michael De Mesa, Nonie Buencamino

Fotografia: Lav Diaz

Anno: 2016

Durata: 226’

Feed RSS

Feed RSS