Fate girare in un unico vortice ogni volto rugoso, ogni vecchio caratterista, ogni eroe – che indossi un poncho e che sia di nero vestito, che nasconda mitragliatici in bare fangose, che sia cieco, sfregiato, doppiogiochista o semplicemente in cerca di vendetta, che provenga dal lido di Ostia o dagli studi di qualche major americana, che si muova tra gli abeti di Manziana o che cavalchi tra i sentieri d’Almería. L’ironia strisciante che diviene stridente umorismo, l’opulenza di scenografie gonfie di barocchismi che lasciano il passo al fascino della decadenza, la semplicità delle idee, le dichiarazioni di guerra alla censura, la politica che si insinua tra le tende bordeaux di saloon solo all’apparenza appartenenti a terre lontane.

Storie italiane raccontate sotto un cielo di stelle e di strisce, metafore di piombo e il furore di lotte capaci di unirsi in un unico sentimento. L’idea di un West gerarchico, di maestri e pupilli, è oltrepassata, polverosa, appartenente, per lo più, a una critica di cui sopravvive solo qualche tomo e dizionario da mercatino, per collezionisti nostalgici. Anche quando la nostra industria cinematografica stava mostrando tutto il suo potere distruttivo e la sua capacità di autocannibalismo il western ha continuato a essere, a modo suo, lo specchio del proprio paese.

In questo spicchio di Italia: Terza Visione non verrà trattato l’avvilimento del western italiano, ma rimarremo con gli stivali saldi nel cuore pulsante della grande fase del western italico. Una breve ma intensa finestra in cui, protetti da capisaldi narrativi consegnati loro da Leone, nuovi registi erano nella posizione di poter stravolgere le regole, ricercare nuovi modelli e battere piste ancora inesplorate.

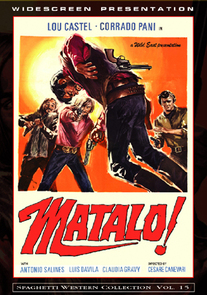

Nel 1967, quindi, siamo ancora nell’epoca d’oro ed è un’annata straordinaria: avviene l’esordio nel genere di Petroni con Da uomo a uomo, escono le seconde pellicole di Sollima (Faccia a Faccia) e Valerii (I giorni dell’ira), è l’anno di Navajo Joe di Corbucci e di Professionisti per un massacro di Cicero, è l’anno di Dio perdona… io no!. Il western per molti attori e registi è stato quello che si può definire un lux cuniculum, utile tanto per rigenerare una carriera traballante quanto per farla iniziare. Da Clint Eastwood a Charles Bronson, da Joseph Cotten a Lee Van Cleef, tanti ne hanno tratto benefici.

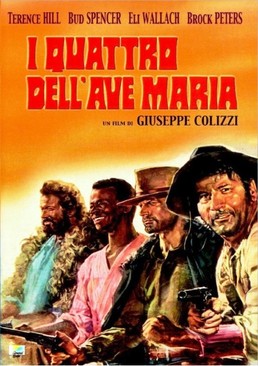

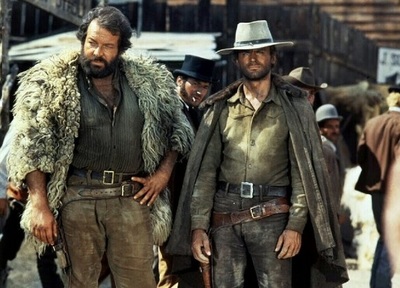

Con Dio perdona…io no! non abbiamo solo il debutto del suo autore e il primo capitolo di una trilogia (composta oltre che dal già citato film anche da I quattro dell’Ave Maria – 1968 e La collina degli stivali – 1969) tra le più note del western tricolore, ma un film che mette i presupposti e getta le coordinate per la creazione di una delle coppie più importanti del cinema europeo. Nell’universo di Colizzi Terence Hill e Bud Spencer, infatti, non si possono ancora considerare una coppia in senso stretto. Sicuramente si notano suggestioni nelle atmosfere e fugaci premonizioni negli scambi tra i due attori, ma l’idea di coppia rimane inespressa: le storie sono corali, soprattutto nel caso dei successivi due titoli, e le personalità dei loro personaggi sono ancora troppo ancorate a un immaginario classico, così come il contesto in cui si muovono è ancora troppo ombroso e pervaso da una violenza strisciante per far sì che questi tre titoli si possano considerare dei “Hill & Spencer movies” puri. Ciononostante sono l’inizio di tutto.

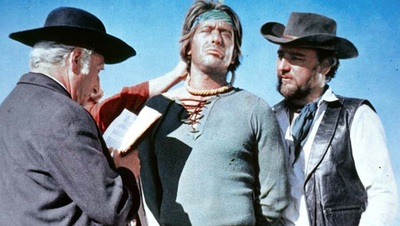

Paradossalmente Dio perdona… io no! è il film in cui i due più duettano mentre è al contempo, della trilogia, la pellicola che più si allontana dalle atmosfere brillanti che contraddistingueranno la coppia. L’incipit è incredibilmente suggestivo e ben prepara lo spettatore a quel che verrà: un treno che solca terre brulle e polverose, una stazione ferroviaria di un piccolo paesello imbandito a festa, un comitato di benvenuto in trepidante attesa, il convoglio che lentamente si ferma. Uno strano quanto inquietante silenzio e poi la scoperta dei cadaveri che inermi riempiono i vagoni.

La sceneggiatura continua il processo di destrutturalizzazione dei tòpoi americani iniziata da Leone: Hutch “Earp” Bessy (Spencer), un agente assicurativo sui generis, Cat “Doc” Stevens (Hill), un pistolero di poche parole, e un bandito senza scrupoli creduto inizialmente morto, Bill Sant'Antonio (Frank Wolff), sono la triade che ruota intorno a una partita d’oro del valore di 300.000 dollari. Tra doppi giochi, bluff, inseguimenti, tranelli e depistaggi i tre si ritroveranno a confrontarsi in un lungo e sospirato duello finale in cui tutti i nodi verranno al pettine e in cui tra silenzi dilatati su un mosaico di sguardi, striato dalle note di Carlo Rustichelli, ognuno avrà quel che si merita.

Colizzi, precedentemente al film, era considerato una sorta di “tuttofare di Cinecittà”. Sulle scene dal 1948, inizia a muovere i primi passi grazie allo zio Luigi Zampa prima come aiuto regista e poi come direttore di produzione. Quest’ultima veste sarà quella che Colizzi ricoprirà maggiormente fino agli anni Sessanta, accumulando nel mentre anche esperienze come sceneggiatore per poi diventare produttore, inizialmente tramite la Crono Film. Manolo Bolognini, amico di vecchia data di Colizzi, ricorda che “[…] per una storia d’amore era andato via dall’Italia, e quando tornò lo feci lavorare alla Zebra Film di Moris Ergas. Poi lui produsse un film che andò malissimo con Ugo Gregoretti, Omicron. Fui io a spingerlo a fare un western per rimettersi a posto. Ricordo che fu mio fratello Mauro che si inventò il titolo”.

Forse memore di questo suggerimento Colizzi, nel 1966, decide di immergersi nel genere proponendosi come assistente alla regia e al montaggio per Il buono, il brutto, il cattivo di Leone. Esperienza che plasmerà imprescindibilmente il suo approccio registico tanto sul piano ritmico quanto su quello estetico. Infatti Dio perdona… io no! è derivativo, a tratti persino imitatorio dell’impronta “leoniana”. I tempi dilatati allo stremo, l’utilizzo dei campi lunghi alternati a improvvisi primissimi piani, un certo gusto per la violenza. Persino l’istrionismo crudele di Frank Wolff non può non ricordare quello di Volontè in Per qualche dollaro in più. Anche nella costruzione del personaggio di Hill, ancora lontano dal trovare la cifra che lo contraddistinguerà, il modello è quello dello straniero di Eastwood. Girotti però, va ricordato, nel film ci è finito quasi per caso.

Il film, il cui titolo originario era Il gatto, il cane e la volpe, inizialmente doveva essere prodotto da Fulvio Lucisano con la regia di Gianni Proia. Nella primissima fase di preparazione Colizzi, che deteneva una quota produttiva del film, scalza Proia. Dopo una lite, per divergenze artistiche, Lucisano molla le redini permettendo a Colizzi di prendere totale possesso del progetto. Questa versione, che rimane la più diffusa e accreditata, cozza però con quella raccontata da Enzo D’Ambrosio, che invece sostiene che Proia fu chiamato da subito, in quanto vecchio amico di Colizzi, a collaborare alla sceneggiatura e che Lucisano abbandonò “pacificamente” perché non più interessato a produrre un western.

Quel che è certo è che al fianco di Pedersoli, il primo a essere scelto, doveva esserci Peter Martell, alias Pietro Martellanza. La storia vuole che Martellanza, litigando con la sua compagna – venuta al corrente delle infedeltà di lui – si fosse rotto un piede, dando un calcio al letto, nella sua stanza del Grand Hotel. Secondo alcuni a rompersi fu la gamba, scivolando. Giorgio Ardisson sosteneva di essere stato il primo attore a essere preso in considerazione e che Martell fu scelto proprio in seguito al suo rifiuto. L’unica cosa certa è che da questo magma di coincidenze e casualità nasce un piccolo film, confuso e strampalato ma dall’indubbio fascino, che sbancò i botteghini.

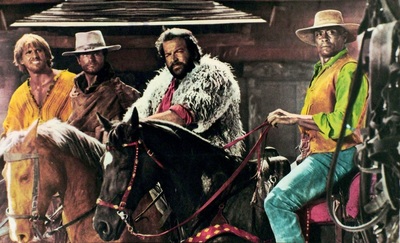

Arrivati a I quattro dell’Ave Maria, però, iniziava a insinuarsi in alcuni registi la consapevolezza che l’epopea western più mistica e sanguinosa potesse essere iniettata di un’ironia, elemento spesso presente nel genere, che si avvicinasse maggiormente alle dinamiche della commedia. Colizzi, inoltre, aveva avuto modo di constatare quanto la leggerezza di alcuni botta e risposta tra i due protagonisti nel film precedente fosse stata apprezzata dal pubblico. Insieme a …e per tetto un cielo di stelle di Petroni, anch’esso del ‘68, I quattro dell’Ave Maria porta questa combinazione a un livello precedentemente toccato assai di rado. Pur mantenendo un’indubbia epicità, il secondo capitolo di Colizzi si discosta dai toni cupi e violenti del primo film e da un’impalcatura stilistica smaccatamente riconducibile a Leone.

Nonostante questo sostanziale cambio di registro, ne I quattro dell’Ave Maria la coppia viene diluita all’interno di un racconto più corale in cui incide, “dividendo” maggiormente i due, la presenza di un estroso Eli Wallach nei panni di un pistolero greco di nome Cacopulos, non dissimile caratterialmente al Tuco de Il buono, il brutto, il cattivo. Questo personaggio prende spesso il sopravvento diventando tra l’altro il cardine intorno a cui gira la storia. Cacopulos è un bandito da poco uscito di galera, dove ha scontato una lunga pena in seguito al tradimento di tre suoi compari. Smanioso di riprendere da dove ha lasciato, deruba due pistoleri, Cat e Hutch, dei loro soldi. I due, decisi a vendicarsi, si lanciano sulle sue tracce, ma il bandito veterano riesce sempre a dileguarsi. Cacopulos ha nel frattempo rintracciato Drake (il caratterista Kevin McCarthy, che non risulta un antagonista gustoso come quello di Wolff), uno dei responsabili della sua condanna. I tre finiranno per allearsi e insieme a Thomas (un inedito Brock Peters), abile pistolero e funambolo, e mettersi contro Drake in un lungo quanto solenne duello finale.

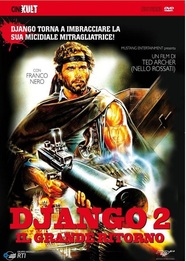

Terzo, ultimo e meno riuscito capitolo della trilogia, La collina degli stivali continua il trend iniziato con I quattro dell’Ave Maria. Quindi storia corale con massiccia presenza di attori americani, ritmo serrato e tono leggero all’interno di uno scheletro narrativo tradizionale. L’ironia è più controllata rispetto alla pellicola precedente anche per la mancanza di una presenza coinvolgente come Eli Wallach. Va inoltre fatta una considerazione riguardo agli sviluppi caratteriali dei personaggi di Spencer e Hill. Se il primo menzionato, nell’arco delle tre pellicole, si avvia progressivamente verso il Bambino di Enzo Barboni, Hill (ancora doppiato da Sergio Graziani) risulta pietrificato in un personaggio ancora distante da quello che lo renderà immortale, paralizzato tra un tentativo di replica della dinamicità di un Franco Nero e il magnetismo di un Clint Eastwood. Inoltre è interessante notare come nonostante ci si trovi al terzo film con i due attori e i precedenti due fossero andati così bene al botteghino, il binomio Terence Hill/Bud Spencer non sia sinonimo di successo.

All’estero il materiale pubblicitario “vendeva”, come coppia del film, Hill e Woody Stroode, mentre il nome di Spencer appariva incastonato tra quelli di Lionel Stander e Victor Buono. La tagline inglese urla: “Death comes in two colours!” Nel cast è importante segnalare anche George Eastman/Luigi Montefiori ma soprattutto Glauco Onorato, voce storica di Spencer. Questa è la prima e unica volta che i due appaiono in un western insieme. La trama rompe completamente i ponti con il primo film e in maniera sostanziale anche con il secondo capitolo della trilogia. Il Bill Sant’Antonio di Frank Wolff è ormai un ricordo lontano, del Drake di Kevin McCarthy non si fa menzione e quando il film ha inizio i quattro pistoleri si sono già separati.

Nonostante il film inizi con una partita a poker, la storia prende veramente il via solamente quando Cat viene assalito da un gruppo di banditi, mentre cerca di lasciare la cittadina in cui si trova. Ferito gravemente, riesce a trovare rifugio nella carovana di un circo itinerante. I membri del circo se ne prendono cura e Cat fa la conoscenza, tra gli altri, di Thomas (Stroode, che nonostante le differenze è palesemente nei panni che furono di Brock Peters ne I quattro dell'Ave Maria, tanto più che durante l’incontro tra Thomas e Hutch, quest’ultimo sembra conoscerlo già), un acrobata e pistolero che dopo averlo visto intuisce immediatamente che la carovana dei circensi potrebbe essere in pericolo.

Questo l’incipit del film che, come gran parte delle scene acrobatiche nel circo, è stato girato da Romolo Guerrieri. Guerrieri fu mandato via, “inelegantemente”, come ricorda Manolo Bolognini, da Bino Cicogna. Quindi Colizzi subentrò solo in un secondo momento, così come accadde per Spencer, che infatti non ricorda la presenza di Guerrieri sul set. Poco importa lo sfruttamento eccessivo di acrobazie circensi, la farraginosa sovrapposizione di cifre stilistiche stridenti e una sceneggiatura dal retrogusto episodistico: La collina è il terzo blocco nella costruzione di una leggenda.

Eugenio Ercolani

Sezione di riferimento: Italia Terza Visione

Scheda tecnica

Titoli originali: Dio perdona…io no!; I quattro dell’Ave Maria; La collina degli stivali

Anni: 1967-1968-1969

Regia: Giuseppe Colizzi

Sceneggiatura: Giuseppe Colizzi, Bino Cicogna

Fotografia: Alfio Contini; Marcello Masciocchi

Musiche: Carlo Rustichelli

Durate: 109 min; 132 min; 87 min

Attori principali: Terence Hill (Mario Girotti); Bud Spencer (Carlo Piedersoli); Frank Wolff; Eli Wallach; Brock Peters

| | |

Feed RSS

Feed RSS