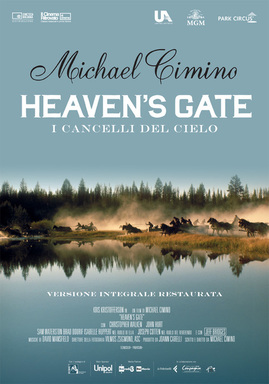

Michael Cimino era americano, e come tale parlava della sua nazione conoscendone le idiosincrasie e amandone il chiaroscuro. Cimino sapeva bene, dunque, quanto quel mito della frontiera avesse plasmato (e plasmasse) il cinema hollywoodiano dagli albori e instancabilmente anche questa New Wave (per una volta, persino newyorkese) che si era permessa, tra il ’67 e l’80, di ribaltare produzione, censura e immaginario e allentarne i lacci emostatici. I cancelli del cielo non può che essere letto in virtù di questo reiterato attaccamento a un ideale che per un popolo si era fatto urgenza, e nel frattempo storia, e per il cinema bibbia su cui rileggere e reinterpretarne i fondali, gli iati, le scalfitture.

La vicissitudine di un’opera mastodontica che, a riguardarla ora, appare, così ossigenata, piccola e ariosa, incapace di stridere, liberatasi dal paraocchi delle ideologie da cui è nata e da cui, spiacevolmente, fu abbattuta. Ovviamente I cancelli del cielo è un lavoro fermamente schierato, allo stesso modo in cui il Western degli anni ’40 lo era a sfavore degli Indios, similarmente rappresentati su pellicola da messicani o da figuranti con il volto dipinto. Ma, sarcastico l’appunto dell’ubriaco compagno di James Averill (indiscusso protagonista), William C. Irvine, osservando la strage che gli si compiva davanti: “It’s not like the Indians. You can’t kill them all”. È quel melting pot utopico che nel Nuovo Mondo si propone di avviare un’assimilazione totale dei nativi per procedere alla formazione di un carattere nazionale che si generi dal conflitto.

Ma quello a cui Cimino punta, riesumando una vicenda approssimata dalle bibliografie ufficiali, è il medias res di un’americanizzazione che, a discapito della più vecchia (e pur sempre razzista) fiducia nell’immigrazione come movente per la generazione dell’uomo nuovo, fotografa un’epoca, quella tra il 1890 e il 1900, ove degli europei, generalmente poveri, non s’aveva bisogno: l’Americano esisteva, d’identità fatta e finita. Qualcuno prima di loro era stato sacrificato (e assorbito) per una buona causa.

L’immigrazione, sotto stretto ordine (ma non vigilanza) dello Stato e dei governatori, fu ostinatamente frenata; accadde altrove, come nell’episodio della Contea di Johnson esemplificato da Cimino, che gli allevatori arrangiassero un esercito privato legittimato in modo da assassinare gli agricoltori europei della contea, già insediatasi ma supposti rei d’aver razziato il loro bestiame. Anche questa (ed è quanto perviene dal film in materia strettamente storica) è una semplificazione. In questo senso, la scelta di inquadrare una strage indiscriminata (ma ordinata in una sorta di lista nera) pose l’opera in una precisa posizione “anti-americana”, sfacciatamente schierata con l’indigente e l’oppresso – non a caso la pellicola venne definita “marxista”e lo stesso autore, spiegando il tema chiave dell’opera, riferì che “quite possibly, what the film is about, as much as anything else, is class. In a lot of ways, I think that class is emerging as a dominant theme in the film”. (2) Aspetto che, si legge, indispettì lo stesso Reagan, dal 1981 nuovamente presidente, questa volta repubblicano.

1) Cimino su I Cancelli del cielo, “Cahiers du Cinéma”, n. 337, 1982

2) The Buffalo Film Seminars, Conversations about great film with Diane Christian and Bruce Jackson, March, 26, 2013 (XXVI: 10)

L’impegno della Cineteca di Bologna fu costante: nel 2003, ospitò Cimino in virtù di una retrospettiva omnia delle sue opere, tra cui quella stessa integrale, ancora però distante dal restauro Criterion che nel 2016, finalmente, dopo la presentazione nella sezione Classici al festival di Venezia 2012 e conseguente commercializzazione, vede un’insperata e sfortunatamente postuma, sebbene legata a tempistiche tecnico-distributive, distribuzione nelle sale di quella che non è male definire la versione ufficiale (supervisionata dall’autore) di un’opera malinconica, eppure vaporosa, impalpabile.

Nella revisione odierna, è d’estremo dovere dichiarare, per la fugacità con la quale si palesa agli occhi, la prassi di vera mutilazione a cui fu sottoposta l’opera da parte dello stesso autore, confuso dalla necessità di giungere a un riassetto breve e funzionale, a discapito di una narrazione che trova efficacemente sollievo nell’ampiezza dei suoi 216 minuti attuali. Di fronte alla lunga sequenza finale dello scontro armato tra americani ed immigrati facilmente si pensa alle cinque ore e 25 minuti della rough cut, consapevoli che quanto ora visionabile è parte d’un intero dal potenziale sepolto e ventre d’un taglio solo ora risanato e che appare, oggi, indegno.

Con buona pace degli storicismi sollazzati dal suo essere tutt’ora banderuola di fine epoca, quella di una presunta stravagante libertà nel cinema, Michael Cimino si fa qui giustamente sfregio di un perfezionismo cronografico e documentario, facendosi strada con scarti temporali e ignorando volutamente quelli che altrove sarebbero assodati snodi narrativi (3), gentili vuoti di cui non s’avverte la portata, di cui il fruitore avvezzo sa riconoscere l’alterazione e ne intende la probabile secondarietà. Cimino è conscio che il fulcro monumentale del lavoro risiede nella sua ricostruzione scenografica abbagliante, impensabile in CGI (che sia la carneficina, battaglia ventosa e danzante, un campione eccellente), nel volgere compiutamente umano nei confronti dei suoi personaggi, non solo principali, e soprattutto nell’affezione che in essi si respira, nel panismo lievemente abbozzato, nell’introspezione mai didascalica che diventa protagonista in una sceneggiatura sagace, capace d’eludere lo scontato, anche all’interno di una vicenda tragico-sentimentale piuttosto classica.

3) Già altrove evidenziata, in riferimento alla theatrical version: “a fianco di tali, felici intuizioni manca però il resto: i tagli a piene mani hanno inficiato la scorrevolezza del racconto, che presenta più di un passaggio oscuro, le intenzioni polemiche sono diluite dal prolungato soffermarsi su vicende collaterali, il film insomma manca di un respiro globale, che è invece requisito indispensabile per fare epica”, ('Segnalazioni cinematografiche', vol. 91, 1981)

V’è un eroe, James Averill (Kris Kristofferson), crepuscolare e deluso com’erano i cowboy dei ’50, un amore ostacolato da un futuro di morte (con l’amante francese Ella, Isabelle Huppert), un contendente inafferrabile che lavora per i guerrafondai proprietari terrieri, Nate Champion (Christopher Walken), anch’egli destinato a un finale agghiacciante di perdita; ancor di più, v’è il soffio nostalgico del ricordo nitido e mai spentosi dell’avvocato, allora maresciallo, James, stipato nelle sue reminiscenze d’avorio, impossibilitato a guarire. Un personale fuoco prospettico ne fa narratore onnisciente, silenzioso, laddove il preambolo di gioventù ad Harvard suggella un passato proprio di ideali solo allora praticabili, intaccati.

Ci sono gli sguardi sulla terra che Cimino coglie a passo fluido, nel perenne tentativo di superare una bidimensionalità che di scremabile ha solo il pittorico, mentre le geometrie e le accuratezze dei quadri si fanno austere ma sempre a sorprendere per elasticità, a giungere mai perentorie, inconsuete per la (simulata) spontaneità con le quali si avvolgono. Il lavoro sulla luce di Vilmos Zsigmond, negli impasti di rumore fotografico e nel chiarore indefesso che lo pervade, meriterebbe esamina altrove, insieme all’intervento di scanning digitale praticato in ottemperanza a una resa il più possibile vicina al colore dei negativi originali. Un animale peculiare e in sé un estratto dimostrativo di quanto il restauro possa realizzare.

Quanto vi è di attuale in un lavoro che compie trentasei anni, di gestazione e tribolato processo, ma anche di numerosi apprezzamenti a ridosso (specialmente in Europa), è agli occhi di tutti, laddove Cimino, da grande narratore, ha pensato bene di estrarre le vicende umane dai loro attracchi storici, sollevandole da impietosi doveri d’obbedienza; lasciando, cioè, che fosse l’incrocio di pluralità universali, sempre valide, a sospingere una storia decadente che allora apriva veramente un’epoca, gli ’80, altrettanto nostalgici.

Heaven's Gate svetta ora per la lucidità con la quale può guardare ai moti umani senza voler fungere da monito, o da valvola per scatenare l’iper-violenza; per la sua invidiabile semplicità e fermezza nel dipanare l’idea che “la gente povera non ha nulla da dire in questo paese”, allora come adesso; per il ritmo pacato, costante, pur nei guizzi, che è anzitutto un modello a cui guardare. Il suo essere estremamente, e prima d’ogni cosa, cinematografica, ciò che la rende una visione estatica e imprescindibile.

Laura Delle Vedove

Sezioni di riferimento: Revival 60/70/80, Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Heaven's Gate

Anno: 1980

Durata: 219 min (versione originale), 149 min (versione tagliata), 216 min (director's cut)

Regia: Michael Cimino

Sceneggiatura: Michael Cimino

Fotografia: Vilmos Zsigmond

Musiche: David Mansfield

Attori: Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Brad Dourif, Isabelle Huppert, Joseph Cotten, Jeff Bridges

Feed RSS

Feed RSS