Sono ambienta la sua muta e fragile riflessione in un futuro post-Fukushima (a onor di cronaca, disastro nucleare datato 2011), riducendo al massimo le coordinate geografiche di uno sci-fi umanissimo e rispecchiandosi nello sguardo perso e scuro di Yoko, robot dalle sembianze antropiche che smarrisce le proprie giornate – scandite in una calma arbitrarietà – azionando e calibrando una navicella che di futuristico ha poco, semi-giocattolo di una meccanicità che (non) ha imparato a dis-emozionarsi. Yoko si aggira placida come cadenzata dalle lente gocce di un rubinetto svogliato, dai pacchetti di sigarette acquistati su una terra fantasmatica e rigida di indigenza, dalle scatole bianche che consegna agli umani (una postina anacronistica in una post-post modernità) in procinto di estinguersi sul pianeta, distillato in cartoline sovraesposte e in schiumosi, ariosi quadri che simpatizzano per il geometrico. È un silenzio selvaggio, quello di Yoko, quello della morente collettività, inzuppato in proiezioni di oggetti che appaiono contenere, sopra tutti, gli avanzi, le rimanenze di affezioni che androidi e forse umani hanno perduto – gli uni per un rinsecchirsi robotico, gli altri per un sonno fisico che minaccia di dissestare gli ultimi spiri insurrezionali del sentimento.

Vige l’assorbimento in un sudario capovolto, in controluce, a dominanza di forte contrasto tra i candori abbacinanti di una fotografia qui come mai prima estetizzante e millimetrica, ricoperta di latteo e gravata da pochissimi, liberi chiaroscuri; compiuta, in esordio, da un’unica, simbolica virata al colore (del verde, del cielo, di tutto) che dischiude un incipit di tentato percorso di riappropriazione e auto-identificazione di Yoko – che presto strapperà fili e spine della sua tersa prigione – evaporando presto, ma sufficientemente da colpire, come un riflettore convulsamente acceso sulla verità e sulla possibilità di quant’era e più sarà.

Stracciate ad ampie mani le corse d’urgenza sanguinea e le fucilate roboanti di colore impresso, Sono ricompone, scardinando, una sorta di eziologia dell’esistenza post-atomica, ove, quasi necessariamente e quasi per caso, è necessario tornare a sentire, a credere; l’urgenza di ritrovare la convinzione di una sensazione primordiale esistita ma autonomamente cancellatasi sotto i nucleari dissesti, che scotta e ribolle ancora, ove la repressione e l’imprigionamento ora falliscono. Sono li riassorbe in modalità immaginifica nella poesia degli sguardi metaforici di un cinema che fa dell’indicatività dell’immagine il suo cardine: un mucchio di falene rinchiuse in una lampada a sospensione, a divincolarsi impazzite, e destinate anch’esse a essere liberate e a decedere per naturale carbonizzazione.

Eppure sono lì, come un reminder, come tutti gli oggetti di cui l’opera è costellata, certamente di proustiana affinità, e sui quali si va ad operare il transfert di una potenziale emozione, quella da ricordare, rivivere, e quella nuova, da provare appena. Esattamente da qui muovono i primi fiotti al cervello, in una ri-educazione prossima alla naïveté, ove Yoko si appropria, come una sorta di romanticissima osmosi, dei medesimi oggetti di un umano che, emblematicamente, risolleva in lei sopiti interrogativi e memorie di una società sbiadita. Ed è lì, nel reiterare di una lattina calpestata, impiastricciata sulla suola di una scarpa, che si riavvolge il senso, che si avverte lo scricchiolare di un’innocenza smarrita, prima della civiltà, o soltanto dopo la civiltà: nella placidità di una distruzione. Il sentimento riaffiora nello spasmo di un raffreddore, nella sintomatologia di uno starnuto.

Sono lavora su piani differenti, ma tutti ugualmente sordi, incastellati e lampanti al contempo, in un’opera elegantemente sinuosa, dalla semplicità forse essenzialmente incappiabile. L’assunto è, in fondo, per nulla originale (quello di una ritrovata fidelizzazione nei confronti del corpus emozionale tramite la visione, la manipolazione, il tramite della fisicità oggettuale), ma Sono ne fa un canto in sospensione, un sussurro, una partitura esangue, quasi per nulla interstellare, la liturgia finale di un’umanità istaminica. Al di là dei citazionismi a cui si è soliti pensare in campo fantascientifico (da Tarkovskij che viene riesumato dalla mente, francamente a inutile scopo), quella di Sono è una struttura aperta che vuole discostarsi da un catalogare di genere, avulsa essenzialmente da ammiccanti richiami extra-testuali.

È qualcosa di una struggente bellezza, fino in fondo sfuggevole e nebulosa, la cui sonda si introietta in quella finale deambulazione osservativa che Yoko compie verso di noi e lungo l’infinito corridoio, costellato di ombre umane, ancora essenti, sebbene riflesse. Yoko, attonita e inebriata, fissa nel suo sguardo le attività ludiche (e non) di esseri essenzialmente a lei così simili, rifiutando, come l’oggetto stesso, di trovare le parole. Come una presa di coscienza dell’attualità immanente delle cose. Qualcosa non si è perduto.

Gli eroi e le eroine di Sono non corrono più, camminano. Pur avendo perso l’impellenza, la velocità, i colpi di testa, ripiegano in un mutismo, forse, davvero egualmente selvaggio.

Laura Delle Vedove

Sezione di riferimento: Cinema dal mondo

Scheda tecnica

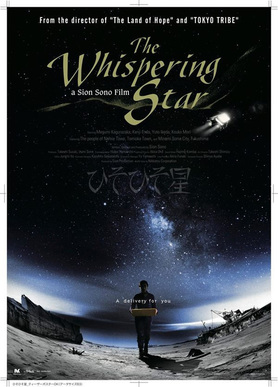

Titolo originale: Hiso hiso boshi

Anno: 2015

Regia: Sion Sono

Sceneggiatura: Sion Sono

Fotografia: Hideo Yamamoto

Montaggio: Jun'ichi Itō

Interpreti: Kenji Endo, Megumi Kagurazaka, Mori Kouko, Yuto Ikeda

Durata: 100'

Feed RSS

Feed RSS