Werner Herzog e la parabola del matricidio. La personalità sfaccettata e inquietante di un uomo destinato a diventare assassino, nella finzione come nella realtà. Uno sconvolgente fatto di cronaca, seguito dal regista che a suo tempo intervistò personalmente il killer, diventa tra le mani di Herzog una materia tragica e letteraria, quella di My son, my son what have ye done, in cui la macchina da presa viene utilizzata come mezzo nelle mani di un documentarista. Le immagini come corollario a una vita tutta da riscrivere, tradurre, risegmentare, frammentare, costruire.

Ecco che il film, pur con una sceneggiatura elegante e abilmente congegnata, assume un senso profondo se lo si inquadra come la radiografia di una mente criminale, quella di Brad (lo straordinario Michael Shannon): l’indagine a ritroso, compiuta da uno scrupoloso investigatore (Willem Dafoe) è tesa a far emergere il carattere dell’assassino, a comprendere le ragioni che lo hanno spinto a uccidere la propria madre senza alcuna ragione. Ma una ragione c’è sempre. Non la sa la fidanzata pacifica e ignara (Chloe Sevigny), forse la percepisce il regista (Udo Kier) dell’opera nella quale Brad recita, ma spetta solo allo spettatore la responsabilità di mettere insieme i pezzi della scena del crimine, dare risposte, intuire la devianza, dare significato razionale alla follia.

La mente di Brad è il vero argomento del film, come la sua testa esplosa di allucinazioni, suggestioni artistiche e violenze psicologiche subite. La vita di Brad è sospesa tra violenza e senso di colpa, tra freudiane tracce di un castrante amore materno e dissonanti aspirazioni spirituali rivolte a un'esistenza disperatamente a contatto con la natura, intesa non solo come paesaggio incontaminato ma come natura umana, essenza dell’uomo.

“Le ali dello struzzo sbattono festosamente, ma non sono certo le ali e le piume della cicogna. Egli abbandona le proprie uova per terra e le lascia riscaldare nella polvere, ma quando si solleva e allarga le sue enormi ali, si beffa del cavallo e del suo cavaliere” recita Brad di fronte al proprio regista, padre negato, mai esistito.

Diviso tra identità apparente – quella assegnata dalla società, reclamata dalla famiglia – e identità interiore, dissennata per indole e disturbata per (mala)educazione, Brad percorre la propria vita sul filo della lucidità, della logica, perennemente diviso tra se stesso e il personaggio che egli stesso è chiamato a interpretare sul palco teatrale: Oreste, l’antieroe eschileo assetato di vendetta, condannato dalla tragedia a vendicare la morte del padre uccidendo Clitennestra, la sua stessa madre.

Brad ucciderà la propria madre reale, salvando quella sulla scena. Cosa, però, lo ha portato in questa direzione? Quale scelta ha compiuto? Cosa si cela dietro le sue azioni, i silenzi, i pensieri? Quale normalità è tanto orrorifica, sconcertante, disturbante?

My son, my son, what have ye done sta nell’inquietante limbo dei film troppo reali per essere veri, delle pellicole ispirate a fatti di cronaca violenti e inspiegabili per lo spettatore distratto dal telegiornale. Qui, proprio qui, tra fredda narrazione degli eventi e introspezione nelle pieghe insane di una mente deviata, si trova l’opera di Werner Herzog. Dove la realtà supera la fantasia, dove l’esplorazione dell’assassino diventa una fine indagine psicologica e un ritratto quasi antropologico del rapporto tra l’uomo e la natura, la società, la famiglia di origine. C’è spazio per una cinematografica, classicissima e notevole rielaborazione della tragedia greca. Siamo alla radice dell’Orestea, la trilogia greca di Eschilo, nelle ragioni letterarie e storiche dell’opera e tra le parole sublimi e subdole della tragedia. Lì giace la spinta assassina, l’immedesimazione totale che separa l’interpretazione dalla performance. Lo stesso Brad afferma che “alcune persone interpretano un ruolo, altre recitano una parte”. Fagocitato dal personaggio di Oreste, dalla sua vendetta, dalla maledizione, dalla dannazione dell’amletico dubbio tra agire e non agire, Brad entra in un vortice di follia lucida, passando dall’alienante esistenza nella realtà alla dimensione totalizzante ed estraniante del vivere la finzione scenica.

Ambiguo, sospeso tra introspezione sul senso filosofico del recitare – sul palco e nella vita – e indagine distaccata sulle connessioni cerebrali e psichiche di una mente psicopatica, My son, my son what have ye done alza l’asticella del cinema di genere andando a toccare corde finora raramente esplorate. Il cinema anglo-americano sembra desideroso di capire il perché di certi omicidi, la ragione della pazzia. Eppure è solo da qualche anno che ha iniziato a guardare seriamente dentro la società, nelle disfunzioni familiari, nelle dinamiche relazionali così ben raccontate da opere come E ora parliamo di Kevin.

È forse mutata la nostra era. È forse giunto il tempo della vita interiore.

Francesca Borrione

Sezione di riferimento: Special Werner Herzog

Scheda tecnica

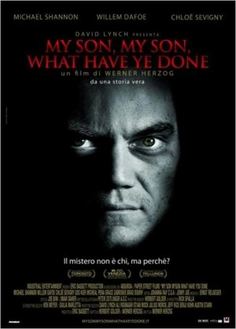

Titolo originale: My son, my son, what have ye done

Regia: Werner Herzog

Attori: Michael Shannon, Chloe Sevigny, Udo Kier, Willem Dafoe, Michael Pena

Sceneggiatura: Werner Herzog, Herbert Godler

Musica: Ernst Reijseger

Fotografia: Peter Zeitlinger

Durata: 91 minuti

Anno: 2009

Uscita italiana: 10 settembre 2010

Ecco che il film, pur con una sceneggiatura elegante e abilmente congegnata, assume un senso profondo se lo si inquadra come la radiografia di una mente criminale, quella di Brad (lo straordinario Michael Shannon): l’indagine a ritroso, compiuta da uno scrupoloso investigatore (Willem Dafoe) è tesa a far emergere il carattere dell’assassino, a comprendere le ragioni che lo hanno spinto a uccidere la propria madre senza alcuna ragione. Ma una ragione c’è sempre. Non la sa la fidanzata pacifica e ignara (Chloe Sevigny), forse la percepisce il regista (Udo Kier) dell’opera nella quale Brad recita, ma spetta solo allo spettatore la responsabilità di mettere insieme i pezzi della scena del crimine, dare risposte, intuire la devianza, dare significato razionale alla follia.

La mente di Brad è il vero argomento del film, come la sua testa esplosa di allucinazioni, suggestioni artistiche e violenze psicologiche subite. La vita di Brad è sospesa tra violenza e senso di colpa, tra freudiane tracce di un castrante amore materno e dissonanti aspirazioni spirituali rivolte a un'esistenza disperatamente a contatto con la natura, intesa non solo come paesaggio incontaminato ma come natura umana, essenza dell’uomo.

“Le ali dello struzzo sbattono festosamente, ma non sono certo le ali e le piume della cicogna. Egli abbandona le proprie uova per terra e le lascia riscaldare nella polvere, ma quando si solleva e allarga le sue enormi ali, si beffa del cavallo e del suo cavaliere” recita Brad di fronte al proprio regista, padre negato, mai esistito.

Diviso tra identità apparente – quella assegnata dalla società, reclamata dalla famiglia – e identità interiore, dissennata per indole e disturbata per (mala)educazione, Brad percorre la propria vita sul filo della lucidità, della logica, perennemente diviso tra se stesso e il personaggio che egli stesso è chiamato a interpretare sul palco teatrale: Oreste, l’antieroe eschileo assetato di vendetta, condannato dalla tragedia a vendicare la morte del padre uccidendo Clitennestra, la sua stessa madre.

Brad ucciderà la propria madre reale, salvando quella sulla scena. Cosa, però, lo ha portato in questa direzione? Quale scelta ha compiuto? Cosa si cela dietro le sue azioni, i silenzi, i pensieri? Quale normalità è tanto orrorifica, sconcertante, disturbante?

My son, my son, what have ye done sta nell’inquietante limbo dei film troppo reali per essere veri, delle pellicole ispirate a fatti di cronaca violenti e inspiegabili per lo spettatore distratto dal telegiornale. Qui, proprio qui, tra fredda narrazione degli eventi e introspezione nelle pieghe insane di una mente deviata, si trova l’opera di Werner Herzog. Dove la realtà supera la fantasia, dove l’esplorazione dell’assassino diventa una fine indagine psicologica e un ritratto quasi antropologico del rapporto tra l’uomo e la natura, la società, la famiglia di origine. C’è spazio per una cinematografica, classicissima e notevole rielaborazione della tragedia greca. Siamo alla radice dell’Orestea, la trilogia greca di Eschilo, nelle ragioni letterarie e storiche dell’opera e tra le parole sublimi e subdole della tragedia. Lì giace la spinta assassina, l’immedesimazione totale che separa l’interpretazione dalla performance. Lo stesso Brad afferma che “alcune persone interpretano un ruolo, altre recitano una parte”. Fagocitato dal personaggio di Oreste, dalla sua vendetta, dalla maledizione, dalla dannazione dell’amletico dubbio tra agire e non agire, Brad entra in un vortice di follia lucida, passando dall’alienante esistenza nella realtà alla dimensione totalizzante ed estraniante del vivere la finzione scenica.

Ambiguo, sospeso tra introspezione sul senso filosofico del recitare – sul palco e nella vita – e indagine distaccata sulle connessioni cerebrali e psichiche di una mente psicopatica, My son, my son what have ye done alza l’asticella del cinema di genere andando a toccare corde finora raramente esplorate. Il cinema anglo-americano sembra desideroso di capire il perché di certi omicidi, la ragione della pazzia. Eppure è solo da qualche anno che ha iniziato a guardare seriamente dentro la società, nelle disfunzioni familiari, nelle dinamiche relazionali così ben raccontate da opere come E ora parliamo di Kevin.

È forse mutata la nostra era. È forse giunto il tempo della vita interiore.

Francesca Borrione

Sezione di riferimento: Special Werner Herzog

Scheda tecnica

Titolo originale: My son, my son, what have ye done

Regia: Werner Herzog

Attori: Michael Shannon, Chloe Sevigny, Udo Kier, Willem Dafoe, Michael Pena

Sceneggiatura: Werner Herzog, Herbert Godler

Musica: Ernst Reijseger

Fotografia: Peter Zeitlinger

Durata: 91 minuti

Anno: 2009

Uscita italiana: 10 settembre 2010

Feed RSS

Feed RSS