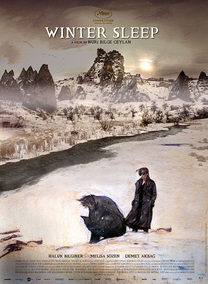

Il cinema di Nuri Bilge Ceylan è sempre stato, in un modo o nell’altro, un cinema di fantasmi, di presenze che dovrebbero essere concrete ma si trovano a lottare con la propria consistenza eterea, per resistere o anche solo per esistere. È il caso dei due protagonisti di Uzak, ma anche dei personaggi scoloriti e ombrosi de Le tre scimmie, immersi nel contesto noir e metafisico di uno spazio addirittura irreale per quanto è fosco, oscuro e piovoso. Per non parlare dell’indagine di C’era una volta in Anatolia, prototipo in forma cinematografica e dinamica (si fa per dire, visti i tempi sempre calibrati e centellinati del cinema del regista) di un’assenza da ricomporre o cui mettere fine.

C’era insomma qualcosa di febbrile, in Ceylan, anche nell’inconsistenza. Una febbre che andava oltre la lentezza e i tempi morti proprio perché richiedeva di porsi una serie di domande in merito alla mancanza di fisicità di opere e scenari impalpabili. Con Winter Sleep, invece, la situazione cambia. In modo perfino radicale.

Un uomo di mezza età, Aydin, insieme con la giovane moglie e con la sorella, gestisce un albergo che si erge sui monti dell’Anatolia, in un centro abitato abbastanza lontano da Instanbul, dislocato e isolato. È un intellettuale con velleità varie, che in passato ha fatto anche l’attore e adesso si è riciclato come giornalista per una rivista locale non così letta ma alla quale egli dona anima e corpo, oltre a lavorare alla redazione faticosissima di una storia completa del teatro turco, passione dettatagli dai suoi trascorsi sul palcoscenico.

Un uomo di parole, più che di fatti. Nei film di Ceylan, di norma, si è però sempre parlato pochissimo; qui invece è la parola il grimaldello centrale, la chiave di volta per leggere il mondo e scomporlo, per inoltrarsi tanto nelle riflessioni più astratte quanto nei rapporti delicati che possono intercorrere tra vicini in lotta o semplici avventori.

Winter sleep è scolpito nei dialoghi tra i personaggi, lunghissimi e torrenziali: coordinate precise attraverso cui mappare categorie di classe e aspirazioni, differenze e prigionie. Sì, perché quello di Ceylan è palesemente un film sull’immobilismo: geografico, culturale, artistico, politico. Sulla fissità inerme di chi sa di non avere scampo e non si scompone neanche più tanto per guadagnarsi la salvezza dalla gabbia che lo imbriglia, sempre più consapevole, giorno dopo giorno, del fatto che nessun sussulto, per quanto energico, potrà sciogliere quelle pesantissime catene.

Da questo ragionamento sull’inazione Ceylan si lascia però stritolare, colpevolmente: il suo film sembra un rudere enorme, impregnato di vecchiezza e di passatismo. Ma più che metterli in scena per denunciarli, questi due ultimi aspetti, Ceylan li accoglie nel tessuto formale del proprio film, trasformando e accomodando di conseguenza il proprio stesso sguardo sull’umanità e le sue relazioni. Una visione che procede per modelli fin troppo tradizionali e schemi polverosi, dai quali solo in poche e sorvegliate occasioni riesce a venir fuori il fuoco sacro di una ricognizione civile davvero autentica e indispensabile sulla doppiezza morale di molti attori sociali (si veda il protagonista, che cambia letteralmente faccia dalla prima alla seconda parte).

Per tre ore e un quarto Ceylan ci inchioda alla poltrona imponendoci una serie di divagazioni a vario titolo, con tante sequenze inerziali e una dose parallela e non indifferente di noia, tale da diventare costrizione ma quasi mai capace di ripagare chi guarda per l’affaticamento che esige.

Winter Sleep è un film che ostenta il proprio rifiuto della speranza, in moltissimi scambi verbali e non solo. Il calore fioco e appena accennato degli ambienti presta il fianco al gelo di un inverno lungo e tagliente, simile a una notte profonda e nera come il nulla. La stessa in cui, inevitabilmente, il film si infila senza più uscirne, in cerca di uno scossone che non arriva. Le ambizioni diventano spade di Damocle e la riflessione sulla merceologia attraverso cui l’umano viene soppesato a più livelli, non solo economici, va a riempire un’ultima parte che tuttavia non rialza l’asticella complessiva, nonostante qualche tardivo risveglio, soprattutto registico (il fuoco che divora il denaro, i campi lunghi insistiti, la nostalgia, il romanticismo struggente, il melodramma di chi si sfiora dalla finestra).

Ceylan rimane un gigante e qua e là lo dimostra anche - che la Palma d’Oro a Cannes 67 sia andata soprattutto allo sforzo titanico d’autore, anche se condotto in forme vetuste e sorpassate? - ma in questo caso, per citare lo stesso Aydin, la montagna ha partorito un topolino: negando in gran parte l’astrazione propria di tutto il suo cinema precedente, il regista ha voluto fare il salto e puntare al tangibile, all’ontologico, alla concettualità rivelata dalla descrizione e non più dall’esclusivo (ed elusivo, grazie al cielo) potere significante delle inquadrature.

Un inutile tentativo di autolegittimazione su un terreno più arduo, del quale non si sentiva affatto il bisogno, in un film in cui il peso del tempo, più che sulle vite dei personaggi, respira addosso alla pazienza degli spettatori. Un approdo non necessario soprattutto per uno come Ceylan, da sempre esteta scarno e ruvido, senza compromessi e di grande sostanza.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Cannes 67

Scheda tecnica

Titolo originale: Kış Uykusu

Regia: Nuri Bilge Ceylan

Sceneggiatura: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan

Attori: Haluk Bilginer, Melisa Sozen, Demet Akbag, Ayberk Pekcan

Fotografia: Gökhan Tiryaki

Montaggio: Nuri Bilge Ceylan, Bora Göksingöl

Anno: 2014

Durata: 196’

C’era insomma qualcosa di febbrile, in Ceylan, anche nell’inconsistenza. Una febbre che andava oltre la lentezza e i tempi morti proprio perché richiedeva di porsi una serie di domande in merito alla mancanza di fisicità di opere e scenari impalpabili. Con Winter Sleep, invece, la situazione cambia. In modo perfino radicale.

Un uomo di mezza età, Aydin, insieme con la giovane moglie e con la sorella, gestisce un albergo che si erge sui monti dell’Anatolia, in un centro abitato abbastanza lontano da Instanbul, dislocato e isolato. È un intellettuale con velleità varie, che in passato ha fatto anche l’attore e adesso si è riciclato come giornalista per una rivista locale non così letta ma alla quale egli dona anima e corpo, oltre a lavorare alla redazione faticosissima di una storia completa del teatro turco, passione dettatagli dai suoi trascorsi sul palcoscenico.

Un uomo di parole, più che di fatti. Nei film di Ceylan, di norma, si è però sempre parlato pochissimo; qui invece è la parola il grimaldello centrale, la chiave di volta per leggere il mondo e scomporlo, per inoltrarsi tanto nelle riflessioni più astratte quanto nei rapporti delicati che possono intercorrere tra vicini in lotta o semplici avventori.

Winter sleep è scolpito nei dialoghi tra i personaggi, lunghissimi e torrenziali: coordinate precise attraverso cui mappare categorie di classe e aspirazioni, differenze e prigionie. Sì, perché quello di Ceylan è palesemente un film sull’immobilismo: geografico, culturale, artistico, politico. Sulla fissità inerme di chi sa di non avere scampo e non si scompone neanche più tanto per guadagnarsi la salvezza dalla gabbia che lo imbriglia, sempre più consapevole, giorno dopo giorno, del fatto che nessun sussulto, per quanto energico, potrà sciogliere quelle pesantissime catene.

Da questo ragionamento sull’inazione Ceylan si lascia però stritolare, colpevolmente: il suo film sembra un rudere enorme, impregnato di vecchiezza e di passatismo. Ma più che metterli in scena per denunciarli, questi due ultimi aspetti, Ceylan li accoglie nel tessuto formale del proprio film, trasformando e accomodando di conseguenza il proprio stesso sguardo sull’umanità e le sue relazioni. Una visione che procede per modelli fin troppo tradizionali e schemi polverosi, dai quali solo in poche e sorvegliate occasioni riesce a venir fuori il fuoco sacro di una ricognizione civile davvero autentica e indispensabile sulla doppiezza morale di molti attori sociali (si veda il protagonista, che cambia letteralmente faccia dalla prima alla seconda parte).

Per tre ore e un quarto Ceylan ci inchioda alla poltrona imponendoci una serie di divagazioni a vario titolo, con tante sequenze inerziali e una dose parallela e non indifferente di noia, tale da diventare costrizione ma quasi mai capace di ripagare chi guarda per l’affaticamento che esige.

Winter Sleep è un film che ostenta il proprio rifiuto della speranza, in moltissimi scambi verbali e non solo. Il calore fioco e appena accennato degli ambienti presta il fianco al gelo di un inverno lungo e tagliente, simile a una notte profonda e nera come il nulla. La stessa in cui, inevitabilmente, il film si infila senza più uscirne, in cerca di uno scossone che non arriva. Le ambizioni diventano spade di Damocle e la riflessione sulla merceologia attraverso cui l’umano viene soppesato a più livelli, non solo economici, va a riempire un’ultima parte che tuttavia non rialza l’asticella complessiva, nonostante qualche tardivo risveglio, soprattutto registico (il fuoco che divora il denaro, i campi lunghi insistiti, la nostalgia, il romanticismo struggente, il melodramma di chi si sfiora dalla finestra).

Ceylan rimane un gigante e qua e là lo dimostra anche - che la Palma d’Oro a Cannes 67 sia andata soprattutto allo sforzo titanico d’autore, anche se condotto in forme vetuste e sorpassate? - ma in questo caso, per citare lo stesso Aydin, la montagna ha partorito un topolino: negando in gran parte l’astrazione propria di tutto il suo cinema precedente, il regista ha voluto fare il salto e puntare al tangibile, all’ontologico, alla concettualità rivelata dalla descrizione e non più dall’esclusivo (ed elusivo, grazie al cielo) potere significante delle inquadrature.

Un inutile tentativo di autolegittimazione su un terreno più arduo, del quale non si sentiva affatto il bisogno, in un film in cui il peso del tempo, più che sulle vite dei personaggi, respira addosso alla pazienza degli spettatori. Un approdo non necessario soprattutto per uno come Ceylan, da sempre esteta scarno e ruvido, senza compromessi e di grande sostanza.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Cannes 67

Scheda tecnica

Titolo originale: Kış Uykusu

Regia: Nuri Bilge Ceylan

Sceneggiatura: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan

Attori: Haluk Bilginer, Melisa Sozen, Demet Akbag, Ayberk Pekcan

Fotografia: Gökhan Tiryaki

Montaggio: Nuri Bilge Ceylan, Bora Göksingöl

Anno: 2014

Durata: 196’

Feed RSS

Feed RSS