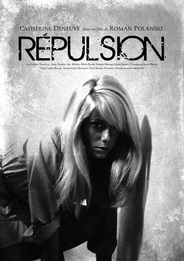

L’inquadratura si allarga sul viso di Catherine Deneuve; lentamente la scena si palesa; prima una mano sulla quale la mdp indugia ancora per qualche secondo, poi adagio la sequenza prende vita e lo spettatore si trova davanti ad un’immagine statica in cui la protagonista è inquadrata di spalle, assente, distante, quasi dormiente; Carole, estetista in un salone di bellezza, viene infine destata dalla voce di una cliente che la richiama all’attenzione.

La lentezza, i momenti di stasi usati da Roman Polanski sono l’espediente necessario a descrivere il carattere della giovane ragazza, accentuando la dicotomia tra la personalità infantile di Carole e il regolare ritmo del mondo. La mdp la segue nei suoi movimenti quotidiani, lungo la strada, nel tragitto che ogni giorno percorre dalla casa al lavoro, in silenzio, con i rumori della città che la circondano ma non la toccano; riprese a mano, con una distanza quasi documentaristica aumentano il senso di alienazione. Carole è sempre assorta nei suoi pensieri, con la testa bassa e lo sguardo triste, malinconico, vuoto, descritta da sequenze fredde ed asettiche, ora di spalle, ora di tre quarti, ora con la mdp all’altezza delle caviglie; piedi nudi che si muovono nell’ambiente domestico, in una profondità di campo che sembra accentuare ancora di più la sua solitudine, ma sempre con immagini taglienti a cui sembra sfuggire.

Le piccole manie di Carole mettono in luce la sua psiche infantile: l’ostinato rifiuto contro la presenza del compagno della sorella e l’ossessione che nutre nei confronti degli oggetti dell’uomo, muoversi a piedi nudi e in camicia da notte all’interno dell’appartamento, ma soprattutto la paura del sesso. Le sue nevrosi si acuiscono negli spazi domestici, in cui le ombre disegnano le architetture della sua solitudine; il silenzio, ora interrotto dal ticchettio di un orologio, ora dai rumori del mondo esterno, accompagna la sua estraneità alla vita. Incapace di vivere Carole è spaventata dall’esistenza, più volte risponde “non posso”, alle possibilità che le vengono offerte di uscire dalla sua placenta e di essere assimilata nel mondo reale. Una crepa incontrata per caso lungo la strada porta in superficie la sua frattura interiore, provoca uno strappo nella tela della sua anima. Un velo candido, immacolato, come quello di una bambina, smarrita, persa, proprio come nella foto che la ritrae con la sua famiglia; una creatura totalmente decontestualizzata, alienata e con un viso privo di espressione alcuna, del tutto anaffettiva.

Gli scenari visivi sono caratterizzati da un bianco e nero polveroso, a tratti latteo, opalescente, soprattutto quando si sofferma sul viso di Carole, contribuendo a rendere le sequenze evanescenti e irreali. Polanski non vuole marcare i confini del reale, i limiti delle figure si assottigliano scivolando lentamente nell’indecifrabile metafisico, distanti da una razionalità concreta ed affidate all’indefinito di una mutevole mente alla deriva, in balia delle proprie follie. La psiche slitta su un piano visivo popolato da spettri e ombre, in un ambiente domestico che prende vita rendendosi inospitale, in cui la follia, personaggio a sé, la fa da padrona. Polanski si affida a cupe atmosfere espressioniste per scavare nell’animo della protagonista, non ci sono le ombre nette e severe usate da Hermann Bahr per Il gabinetto del Dottor Caligari (1919) di Wiene, ma i chiaroscuri di uno stato mentale alterato. La psiche di Carole è un labirinto che si avviluppa su se stesso, al suo interno ci si muove con lentezza e smarrimento, ignari della provenienza e della meta; è un percorso psicotico e contorto in cui è facile perdersi, come per le scale di Bombed Regency Staircase, Upper Brook Street, Mayfair, fotografate da Bill Brandt, nel 1942, o tra gli enigmi visivi di Escher; cupe ombre disorientanti affollano le pareti, illusioni mentali alienanti che giocano con il paradosso mistificatore e caotico.

Sola, inghiottita dal vuoto della sua casa, quando anche la sorella l’abbandona per partire con un uomo sposato, Carole smarrisce la ragione, precipitando negli oscuri meandri della sua psiche, occhi sbarrati e privi di qualsiasi barlume di emozione. La mdp ora la segue con piani sequenza e affidandosi a riprese a mano, ora si sofferma su primi piani e dettagli della gente che incontra, volti tagliati e sezionati, una bocca che parla di vacuità, una mano che compie il proprio mestiere; ma tutto è distante. “Svegliati, Carole! Ti senti bene?”, le si chiede, ma la donna è risucchiata nel suo abisso delirante, fatto di silenzi; solo voci fuori campo, felici e stridenti, lampeggiano sulla sua solitudine. La Deneuve è ritratta ora in un piano americano di spalle, ora in un campo lungo con focale corta e con una notevole profondità, in una costruzione visiva disturbante ed asciutta. Polanski sublima il vuoto che circonda la donna con movimenti di macchina lenti, soffermandosi sulla sua figura, con sequenze in cui non accade molto, sottolineando il disgusto e l’estraneità nei confronti dell’ambiente che la circonda e che, seppure a lei familiare, non la coinvolge, anzi aumenta il suo senso di smarrimento.

Nella seconda parte del film la follia diventa tangibile: basta il rumore lontano di una crepa nella parete e il bianco e nero si riempie di ombre, l’opalescenza iniziale si muta in sfumature cineree, i fantasmi della mente di Carole prendono vita e diventano materici. Gli interni si fanno sempre più soffocanti e claustrofobici, metafora dello slittamento mentale e del deragliamento della psiche; il quotidiano diventa incerto e sconosciuto, una placenta che si trasforma in una gabbia popolata da mostri partoriti da un’anima smarrita. La patologia diventa carne, si manifesta nello specchio dell’anta di un armadio, prende vita attraverso squarci nei muri, improvvisi e profondi, nell’uomo che improvvisamente irrompe nella camera di Carole, le strappa la sottoveste e la violenta. In sottofondo solo il disturbante scandire del tempo di un orologio, disorientante ed estraniante, confonde la mente dello spettatore tra il reale e ciò che non lo è. Una bambina ancorata alla sua fanciullezza rifugge il sesso, da cui allo stesso tempo è attratta e spaventata al punto di uccidere l’uomo che la ama. Carole rifiuta la possibilità di un rapporto amoroso, resiste alla possibilità di crescere. Visioni ed allucinazioni sono diventate il suo mondo, l’allucinato onirico si confonde con il reale e le pareti diventano cosa viva.

Reminiscenze surrealiste, da Bunuel a Cocteau, si avvertono in tutto il film, in particolare quando, come in La Belle et la Bête (Jean Cocteau, 1946), dai muri si materializzano delle mani che morbosamente afferrano Carole. Durante lo scorrere del minutaggio la prospettiva muta: dall’osservazione oggettiva, fredda e distante della donna, condotta magistralmente dal regista, lo spettatore si ritrova ad essere totalmente assuefatto ai suoi deliri. Nelle sequenze finali del film le atmosfere visionarie e psicotiche vengono sottolineate dai lenti movimenti di camera, con riprese dal basso, sfruttando una focale breve; la mdp è quasi una parte del corpo della Deneuve, coglie i suoi silenzi, racconta il suo smarrimento, ne percepisce la paura, si sofferma sulla sua bocca socchiusa, lo sguardo catatonico e l’espressione persa.

L’impianto sonoro del film riveste una parte fondamentale, ritmi martellanti e sincopati rincorrono Carole negli esterni, mentre i silenzi e i deliri visivi sono accompagnati dalla quasi assenza di colonna sonora. Solo i rumori che da fuori irrompono nella scena, la campana della chiesa, le voci che arrivano dalla strada o il ticchettio dell’orologio, contribuiscono ad esasperare l’atmosfera allucinata e psicotica, che coinvolge non solo la protagonista ma il suo appartamento ed il film nel suo insieme.

Come un’ellissi, il racconto si chiude tornando ad inquadrare un occhio, quello di Carole bambina, in una foto di famiglia. Lo sguardo rivolto verso lo spettatore è il portale che separa la realtà dalla distorta percezione della mente di Carole; l’occhio, osservato e osservante, è da un lato metafora dell’incapacità e della paura di agire della donna, che preferisce “non vivere”, almeno sino all’aprirsi del baratro della follia, dall’altro è l’organo che partorisce il delirio della sua mente. Gli occhi osservanti, come quelli di Rien que les heures (1926) di Alberto Cavalcanti o quelli daliniani nella sequenza onirica di Io ti salverò (1945) di Alfred Hitchcock o, ancora, l’occhio reciso dalla lama di un rasoio, come in Un chien andalou (1929) di Luis Buñuel, rendono incerti i confini tra reale ed onirico, separando piani paralleli che finiscono poi per confondersi, scivolando l’uno nell’altro, acuendo il senso di smarrimento dello spettatore.

Mariangela Sansone

Sezione di riferimento: Special Roman Polanski

Scheda tecnica

Titolo originale: Repulsion

Anno: 1965

Regia: Roman Polanski

Sceneggiatura: Roman Polanski e Gerard Brach

Fotografia: Gilbert Taylor

Musiche: Chico Hamilton

Durata: 104’

Interpreti principali: Catherine Deneuve, Ian Hendry, John Fraser, Yvonne Furneaux, Patrick Wymark

Feed RSS

Feed RSS