Where I can speak my mind

I’ve been trying hard to find the people

That I won’t leave behind”

(I just wasn’t made for these times – The Beach Boys)

Come affrontare la straordinaria vita privata ed artistica di un personaggio così importante come Brian Wilson, mente – stralunata, sognante e, perché no, perduta nelle nebbie lisergiche degli anni 60’ – dei Beach Boys, forse il più importante gruppo musicale statunitense del dopoguerra?

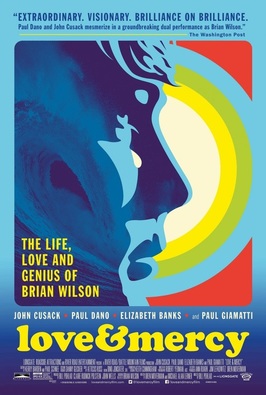

Il “biopic” cinematografico, certamente, è la risposta più adeguata, grazie alle sfaccettature che immagini, testo e musica sanno offrire al pubblico, e Love & Mercy, film di un eccellente Bill Pohlad, riesce nella gigantesca impresa di raccontare le vicissitudini personali del musicista californiano prima e dopo Pet Sounds (1966): l’uso e l’abuso di droghe, le voci e i suoni che Wilson “sentiva” nella sua mente, ma anche il dopo, la depressione degli anni 70’ e la prigionia degli anni '80, di cui lo psicologo Eugene Landy fu responsabile.

Love & Mercy tradisce in senso positivo la grandezza anche commerciale che la band californiana ebbe durante la carriera e non si presenta sotto le mentite spoglie del blockbuster; piuttosto, e per fortuna, è un’opera minimale e calibrata sulle schizofrenie e sull’immenso talento che Brian Wilson ha avuto durante tutta la propria vita, un dono che gli ha permesso di sentire suoni e voci che non potevano essere e che non potevano appartenere al suo mondo; una sorta di materializzazione di “oggetti” rubati a un ipotetico aldilà.

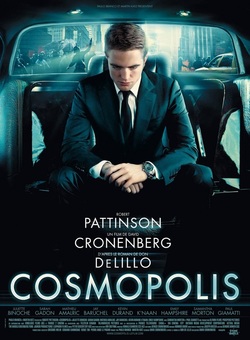

Bill Pohlad costruisce il proprio film attorno alle fantastiche prove attoriali di Paul Dano, che conferma tutto il suo talento, e del sempre affidabile John Cusack, il quale sembra mantenere quell’aura sinistra acquisita in Maps to the Stars (David Cronenberg, 2014). Il primo, ingrassato per il ruolo, interpreta il giovane Wilson, che dopo le sbornie del surf rock vuole intraprendere un percorso diverso, personale e raffinato, soprattutto dopo aver ascoltato Rubber Soul dei Beatles, fruizione spartiacque della sua carriera; il secondo impersona il “sopravvissuto” cantante e musicista, salvato dalle dipendenze di droga e alcool ma idealmente relegato all’interno di una prigione dal proprio salvatore/aguzzino Eugene Landy, dottore che ha de facto utilizzato il paziente Brian Wilson per acquisire ricchezza e notorietà al di fuori delle regole e delle leggi.

Per fortuna la salvezza arriva, ed è incarnata nelle fattezze di Melinda Ledbetter, donna bella, forte e intelligente: invaghita di Wilson, comprende come la terapia 24 ore su 24 ideata da Landy sia solo una prigione, da cui è necessario far fuggire l’indifeso paziente. Pohland non usa mezzi termini e mostra le violenze fisiche e psicologiche adottate quotidianamente dallo psicologo, terapie estreme di cui pochissimi erano a conoscenza poiché Wilson, negli anni 80’, viveva ormai isolato e nessuno – ex-moglie, figlie e fratelli – si occupava più di lui da tempo. La solitudine, infatti, è uno dei caratteri precipui di tutto Love & Mercy e della vita di Wilson, una condizione scaturita dall’incomprensione che spesso caratterizzava i rapporti sociali del genio californiano.

La divisione – dualità, specchi che si affacciano l’uno sull’altro – che il regista americano impone alla sua opera è una pregevole scelta che dona freschezza al genere biografico, tralasciando il consueto e ortodosso rispetto del testo, qui inteso come pura linea di eventi e di fatti, per offrire una sfera di emozioni unica. Il personaggio Brian Wislon, il Dano/Cusack, viene calato in scene toccanti e profonde in cui piange per eventi futuri o veglia se stesso in ere differenti della sua vita.

Lo specchio e la sua dualità sono quindi le chiavi di lettura per questo splendido Love & Mercy, in cui tutte le superfici, le vite e gli eventi si toccano e si sfiorano per offrire il ritratto di un uomo, della sua arte e del suo immenso e tragico dono.

Emanuel Carlo Micali

Sezione di riferimento: America Oggi, Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Love & Mercy

Anno: 2014

Regia: Bill Pohlad

Sceneggiatura: Oren Moverman, Michael A. Lerner

Musica: Atticus Ross

Fotografia: Robert D. Yeoman

Durata: 121’

Attori principali: Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti

Uscita italiana: 31 marzo 2016

Feed RSS

Feed RSS