Al netto dell’incontro con l’ultima opera di Pablo Larraín, presentata quest’anno a Cannes in Quinzaine des Réalizateurs, pare ancor più evidente quanto già riscontrabile nella cinematografia dell’autore cileno: la peculiare capacità di riavvolgersi e proiettarsi sempre in maniera differente.

Lo si evincerebbe, pur con un’impressione fugace, avvicinando la memoria al precedente El Club, laddove, nella giustapposizione, intenzioni drammatiche e stilistiche appaiono distanti, anche a così breve distanza. Spariscono le stasi, subentra il verbo incessante, a discapito di un’unità spazio-temporale rinnegata; ai campi frontali impietosi s’impongono i movimenti fluidi e avvolgenti; abbandonate le torbidezze, si accoglie il vezzo ludico.

Più banalmente, Neruda si ritaglia una fisionomia propria, omogenea e percorribile, indossando una corazza cangiante e multiforme che brandisce le tonalità suadenti del noir, l’innesco western della forsennata ricerca quasi per nulla investigativa, la fattura sgargiante e vigorosa della commedia, il gusto amarognolo dell’introspezione umana. Larraín, morbido e asciutto insieme, fa del romanzo visivo un suggello praticabile.

A tirare i fili narrativi, lo sceneggiatore Guillermo Calderón, che incentra i suoi atti intorno alla figura del poeta cileno Pablo Neruda e al suo periodo di esilio obbligato nel 1948, dopo che, diventato senatore, si aprì la caccia anti-comunista dell’allora vigente governo (non casuale la comparsa-presagio del futuro dittatore Pinochet). Così si intagliano le vicissitudini storiche, sfoltite dai didascalismi biografici e modellate in una costruzione dalle movenze interamente finzionali, senza alcuna pretesa di aderenza al reale che possa distogliere dal gioco chiaroscurale del dipinto atmosferico, chiaramente filantropo. La politica è scenografia e vertice in regime di simultaneità, affinché questa possa farsi riflessione connettibile al senso ultimo dell’arte, e a come questa può (potrebbe) invaghirsi della contemporaneità e diventarne scettro impugnabile.

Ma ciò che più si staglia, al di là del discorso politico (se non in senso lato, in quanto non sradicabile dall’ottica identitaria e culturale che lo permea), è il volere dell’opera di continuamente evadere dalla forma di racconto classica, per sfondare lentamente parentesi di surrealtà e il suo rimanervi, tuttavia, incollata, come se la necessità di perseguire la narrazione vincesse su un’eventuale reset che assecondi le tracce dell’onirico.

Perciò Larraín stanzia in bilico, in maniera sorprendentemente coesa e coerente, assoggettando dialoghi caustici, ironici e talvolta nostalgici ai canoni di una struttura lineare, ma lo avvolge, senza balzare apertamente tra supposta veridicità dei fatti e incursioni apertamente fantasiose, nel campo visivo di un occhio straniato, come se il filtro virato (bluastro) del digitale appartenesse a quello univoco della prospettiva del fruitore: unica modalità intellegibile per guardare alla storia nazionale, cioè farne netta finzione. E lo fa al modo tutto peculiare (e invidiabile) di una mentalità sudamericana che spesso così sembra allacciarsi alla propria coscienza partitica e storica, allontanandosi dalle ovvietà drammatiche, istruttive o pedanti nelle quali, altrove, è facile inciampare.

Ancor più, quest’ultima fatica (che pare eppure assemblata con naturalissimo esprit) s’immerge volentieri in una costruzione senz’altro più scanzonata che nel passato, bollente di tracciati sarcastici e trascinata impetuosamente dall’ego totalizzante del poeta, che sovente non si esime dal farsi rockstar, assiduo frequentatore di bordelli, re delle proprie feste private e oratore dalla lingua sciolta che pur non perde mai il proprio contegno affabulatore. Ma Neruda, sorta di figura mitologica anche nella nebulosità delle sue circostanze di morte, non poteva che esser avvicinato con riserbo e distacco e, al contempo, pulsione morbosa tramite il portavoce, l’adepto, qui intelligentemente inseguitore e scagnozzo del presidente Videla, nonché poliziotto (Gael García Bernal), che in questa del tutto personale detection è proiezione (innamorata) del poeta e, al contempo, succube nella e per la ricerca: pretesto per la fuga, doppio disegnato dalla probabile necessità di espurgazione dello stesso Neruda, reo d’aver compartecipato al consolidamento di un potere che l’ha, infine, deluso. Ed è la sua voce off che seguiamo; forse la storia è più la sua (e la nostra), che quella intimamente collocata del protagonista fuggitivo.

La fuga di Neruda è allora l’ultimo, estremo monito autoindotto dal poeta stesso affinché vi sia ancora genesi e scrittura, urgenza dell’arte nell’arte, laddove il “Canto generale”, figlio di quest’allontanamento dalla patria, invoca castigo politico per ogni repressione ma è, ancora, Arte che su tutto il resto s’impone (o che tutto il resto plasma). Al poliziotto pedina perfetta, cieca e ingenua di fronte alla sua subordinazione nel gioco intero della caccia alla taglia, non resta che aprire gli occhi (grazie alla delucidazione/rivelazione della moglie Delia) dinnanzi al suo esser elemento fittizio ed elucubrazione artistica cosciente. E per lui morire tra la neve, esaurita la sua funzionalità drammatica, sembra l’unica, pseudo tragica, blanda, assoluzione finale.

Si rimane costantemente aggrappati al cinema di Larraín, qui maestro nell’impedire che il piacere della narrazione pura si perda tra gli eppure innumerevoli spazi bianchi di evasione, riverbero e trascendenza. A ribadire, silenziosamente, come ogni punto di vista che si vuole univoco sulla storia sarà sempre, di fatto, impotente e artificiale. La finzione, la creazione è l’unica via.

Laura Delle Vedove

Sezione di riferimento: Cannes 69, Film al cinema

Scheda tecnica

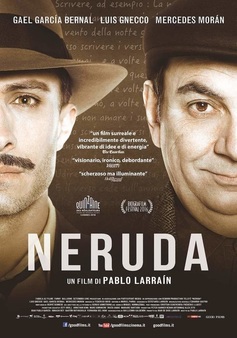

Titolo originale: Neruda

Anno: 2016

Regia: Pablo Larraín

Sceneggiatura: Guillermo Calderón

Interpreti principali: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Alfredo Castro

Fotografia: Sergio Armstrong

Musiche: Federico Jusid

Durata: 107’

Uscita italiana: 13 ottobre 2016

Lo si evincerebbe, pur con un’impressione fugace, avvicinando la memoria al precedente El Club, laddove, nella giustapposizione, intenzioni drammatiche e stilistiche appaiono distanti, anche a così breve distanza. Spariscono le stasi, subentra il verbo incessante, a discapito di un’unità spazio-temporale rinnegata; ai campi frontali impietosi s’impongono i movimenti fluidi e avvolgenti; abbandonate le torbidezze, si accoglie il vezzo ludico.

Più banalmente, Neruda si ritaglia una fisionomia propria, omogenea e percorribile, indossando una corazza cangiante e multiforme che brandisce le tonalità suadenti del noir, l’innesco western della forsennata ricerca quasi per nulla investigativa, la fattura sgargiante e vigorosa della commedia, il gusto amarognolo dell’introspezione umana. Larraín, morbido e asciutto insieme, fa del romanzo visivo un suggello praticabile.

A tirare i fili narrativi, lo sceneggiatore Guillermo Calderón, che incentra i suoi atti intorno alla figura del poeta cileno Pablo Neruda e al suo periodo di esilio obbligato nel 1948, dopo che, diventato senatore, si aprì la caccia anti-comunista dell’allora vigente governo (non casuale la comparsa-presagio del futuro dittatore Pinochet). Così si intagliano le vicissitudini storiche, sfoltite dai didascalismi biografici e modellate in una costruzione dalle movenze interamente finzionali, senza alcuna pretesa di aderenza al reale che possa distogliere dal gioco chiaroscurale del dipinto atmosferico, chiaramente filantropo. La politica è scenografia e vertice in regime di simultaneità, affinché questa possa farsi riflessione connettibile al senso ultimo dell’arte, e a come questa può (potrebbe) invaghirsi della contemporaneità e diventarne scettro impugnabile.

Ma ciò che più si staglia, al di là del discorso politico (se non in senso lato, in quanto non sradicabile dall’ottica identitaria e culturale che lo permea), è il volere dell’opera di continuamente evadere dalla forma di racconto classica, per sfondare lentamente parentesi di surrealtà e il suo rimanervi, tuttavia, incollata, come se la necessità di perseguire la narrazione vincesse su un’eventuale reset che assecondi le tracce dell’onirico.

Perciò Larraín stanzia in bilico, in maniera sorprendentemente coesa e coerente, assoggettando dialoghi caustici, ironici e talvolta nostalgici ai canoni di una struttura lineare, ma lo avvolge, senza balzare apertamente tra supposta veridicità dei fatti e incursioni apertamente fantasiose, nel campo visivo di un occhio straniato, come se il filtro virato (bluastro) del digitale appartenesse a quello univoco della prospettiva del fruitore: unica modalità intellegibile per guardare alla storia nazionale, cioè farne netta finzione. E lo fa al modo tutto peculiare (e invidiabile) di una mentalità sudamericana che spesso così sembra allacciarsi alla propria coscienza partitica e storica, allontanandosi dalle ovvietà drammatiche, istruttive o pedanti nelle quali, altrove, è facile inciampare.

Ancor più, quest’ultima fatica (che pare eppure assemblata con naturalissimo esprit) s’immerge volentieri in una costruzione senz’altro più scanzonata che nel passato, bollente di tracciati sarcastici e trascinata impetuosamente dall’ego totalizzante del poeta, che sovente non si esime dal farsi rockstar, assiduo frequentatore di bordelli, re delle proprie feste private e oratore dalla lingua sciolta che pur non perde mai il proprio contegno affabulatore. Ma Neruda, sorta di figura mitologica anche nella nebulosità delle sue circostanze di morte, non poteva che esser avvicinato con riserbo e distacco e, al contempo, pulsione morbosa tramite il portavoce, l’adepto, qui intelligentemente inseguitore e scagnozzo del presidente Videla, nonché poliziotto (Gael García Bernal), che in questa del tutto personale detection è proiezione (innamorata) del poeta e, al contempo, succube nella e per la ricerca: pretesto per la fuga, doppio disegnato dalla probabile necessità di espurgazione dello stesso Neruda, reo d’aver compartecipato al consolidamento di un potere che l’ha, infine, deluso. Ed è la sua voce off che seguiamo; forse la storia è più la sua (e la nostra), che quella intimamente collocata del protagonista fuggitivo.

La fuga di Neruda è allora l’ultimo, estremo monito autoindotto dal poeta stesso affinché vi sia ancora genesi e scrittura, urgenza dell’arte nell’arte, laddove il “Canto generale”, figlio di quest’allontanamento dalla patria, invoca castigo politico per ogni repressione ma è, ancora, Arte che su tutto il resto s’impone (o che tutto il resto plasma). Al poliziotto pedina perfetta, cieca e ingenua di fronte alla sua subordinazione nel gioco intero della caccia alla taglia, non resta che aprire gli occhi (grazie alla delucidazione/rivelazione della moglie Delia) dinnanzi al suo esser elemento fittizio ed elucubrazione artistica cosciente. E per lui morire tra la neve, esaurita la sua funzionalità drammatica, sembra l’unica, pseudo tragica, blanda, assoluzione finale.

Si rimane costantemente aggrappati al cinema di Larraín, qui maestro nell’impedire che il piacere della narrazione pura si perda tra gli eppure innumerevoli spazi bianchi di evasione, riverbero e trascendenza. A ribadire, silenziosamente, come ogni punto di vista che si vuole univoco sulla storia sarà sempre, di fatto, impotente e artificiale. La finzione, la creazione è l’unica via.

Laura Delle Vedove

Sezione di riferimento: Cannes 69, Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Neruda

Anno: 2016

Regia: Pablo Larraín

Sceneggiatura: Guillermo Calderón

Interpreti principali: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Alfredo Castro

Fotografia: Sergio Armstrong

Musiche: Federico Jusid

Durata: 107’

Uscita italiana: 13 ottobre 2016

Feed RSS

Feed RSS