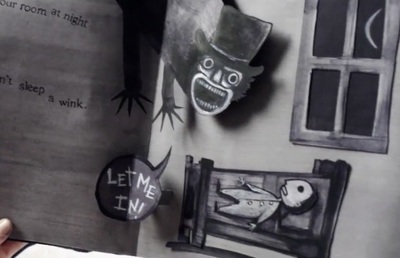

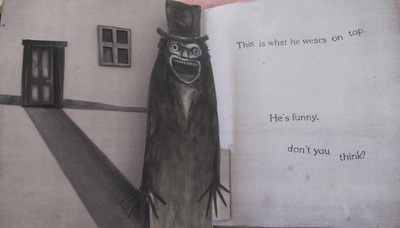

Amelia è rimasta vedova poco prima che nascesse suo figlio Samuel. Il marito è morto in seguito a un terribile incidente stradale proprio mentre la stava accompagnando in ospedale per partorire. Sono passati sei anni da allora e Amelia, che non si è ancora ripresa dal trauma, si ritrova da sola nel gestire un figlio irrequieto e problematico. Un giorno Samuel porta a sua madre un libro per bambini intitolato Mr. Babadook; il volume, dalle illustrazioni sinistre e inquietanti, sembra uscito dal nulla, e contiene al suo interno una spaventosa filastrocca su un mostro capace, se invocato, di tormentare chi ha pronunciato il suo nome.

Nei giorni seguenti la donna, sempre più sola, afflitta, stanca e stressata, comincia a dare preoccupanti segni di instabilità mentale. Il Babadook è reale o è solo la diretta conseguenza di un malessere interno mai sopito?

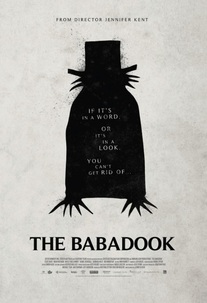

L’Australia negli ultimi anni si sta confermando un terreno assai fertile per il genere horror. Basti pensare a titoli come Wolf Creek, diretto da Greg Mclean nel 2005 (ne ha girato anche un sequel nel 2013), e The Loved Ones, realizzato da Sean Byrne nel 2009. A destare il nostro stupore quindi non è tanto il fatto che uno dei migliori film del terrore di quest’annata cinematografica provenga dalla terra dei canguri, quanto piuttosto che sia stato scritto e diretto da una regista donna, dal momento che il genere horror è da sempre a esclusivo appannaggio o quasi degli uomini. Il suo nome è Jennifer Kent, debuttante nel lungometraggio dopo aver esordito dietro la macchina da presa quasi dieci anni fa con un corto intitolato Monster, che le ha fornito lo spunto di partenza sviluppato e ampliato in The Babadook.

Nel modo in cui è tratteggiata la figura della protagonista a livello umano, emotivo e psicologico, si notano indubbiamente un approccio e una sensibilità prettamente femminili. Il personaggio di Amelia rimanda anche ad alcune figure femminili presenti nella filmografia di Roman Polanski (si pensi alle protagoniste di Repulsion e Rosemary’s Baby interpretate rispettivamente da Catherine Deneuve e Mia Farrow). Amelia, trasognata, si muove come una sonnambula, sempre più allucinata e in balia degli eventi. Il suo lento e graduale isolamento dal mondo esterno e la cronica mancanza di sonno le causano una trasformazione tanto profonda quanto drastica e irreversibile. Per interpretarla è stata scelta Essie Davis, premiata come miglior attrice all’ultima edizione del Sitges Film Festival, che ha saputo dare vita a una performance intensa e totale, spossante e sfiancante. Un vero e proprio tour de force per l’attrice australiana, capace di impressionare e spaventare il pubblico con scatti d’ira tanto repentini e violenti da farla assomigliare perfino al Jack Torrance impersonato da Nicholson in Shining.

Perfetta anche la scelta del giovanissimo Noah Wiseman per il ruolo di Samuel. Pallido e smagrito, con gli occhioni perennemente spalancati e impauriti, è davvero sorprendente come interpreta un bambino costretto a difendersi con ogni mezzo dalla madre, succube agli assalti del Babadook, novello uomo nero delle fiabe.

L’opera prima della Kent, inserita in concorso a Torino, è un dramma sociale e famigliare travestito da horror psicologico, con un crescendo da incubo che non consente vie di fuga. Il focolare domestico, non più rassicurante e protettivo, diviene oscuro e minaccioso. L’ambientazione di fondo, opprimente e deprimente, si avvale di interni poveri, scarni ed essenziali e ricorre a tutto il corollario tipico dei film dell’orrore, con tanto di ombre, insetti, voci e rumori sinistri e porte e armadi che scricchiolano. Il finale si fa inoltre apprezzare per come riesce a evitare la solita, prevedibile e furbetta chiusa ad effetto, risparmiando allo spettatore l’ultimo spavento, l’ultimo salto sulla sedia.

Un film dunque adulto e maturo, che sembra dirci che non sempre è possibile sconfiggere i propri fantasmi e demoni interiori; a volte invece è necessario imparare a conviverci.

Boris Schumacher

Sezione di riferimento: Torino 32

Scheda tecnica

Titolo originale: The Babadook

Anno: 2014

Regia: Jennifer Kent

Interpreti: Essie Davis, Daniel Henshall, Noah Wiseman

Sceneggiatura: Jennifer Kent

Musiche: Jed Kurze

Fotografia: Radek Ladczuk

Durata: 93’

Feed RSS

Feed RSS