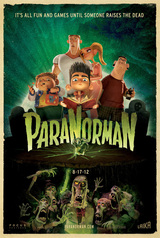

Ambientato nella cittadina di Blithe Hollow, ParaNorman vede nel giovane Norman Babcock il suo giovane e introverso protagonista. L’undicenne trascorre le sue monotone giornate a guardare film horror e collezionare tutto ciò che possa concernere fantasmi e zombie. La sua non è, però, solo una passione; ha infatti ereditato dallo zio la capacità di comunicare con i defunti, tanto da preferire la loro compagnia a quella della propria stereotipata famiglia. Un giorno Norman scopre che un’antica maledizione si sta abbattendo sulla sua città e che lui, proprio a causa del suo dono, è l’unico in grado di fermare l’orda di zombie che metterà in pericolo gli abitanti di Blithe Hollow. La salvezza di tutti è quindi riposta nelle mani di una sgangherata combriccola di ragazzini che, con a capo Norman, cercheranno di porre rimedio a questo terribile scontro tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Magniloquente compendio di una decade indimenticabile, quegli anni Ottanta che tanto hanno offerto in termini di fantastico e horror, ParaNorman rappresenta il riuscitissimo incontro tra John Carpenter e John Hughes, tra The Fog e The Breakfast Club, senza però dimenticare altri capisaldi come i Goonies (The Goonies, Richard Donner, 1985), le atmosfere à la Scooby-Doo e Scuola di mostri (The Monster Squad, Fred Dekker, 1987). Sam Fell cita esplicitamente Carpenter e Hughes poiché questi due registi rappresentano al meglio ansie e paure di quella generazione, ovviamente declinate secondo il proprio stile: fantastico e orrorifico per il primo, sentimentale e adolescenziale per il secondo.

Norman Babcock, introverso nerd e vittima di bullismo, non solo possiede il dono – forse un po’ maledetto – di comunicare con i defunti, ma è un vero e proprio intermediario tra il mondo dei vivi e lo spazio eterotipico di quello dei morti, due “luoghi” fortemente connessi tra loro che Norman è costretto a riappacificare. A lui e al suo eterogeneo gruppo di amici spetta, infatti, il compito di neutralizzare la maledizione scagliata sulla città di Blithe Hollow da una ragazzina ingiustamente accusata di stregoneria. Anche Agata, questo il suo nome, era in grado di comunicare con i morti, e per questo fu giustiziata. Nel ripetersi degli eventi, e sotto questo temibile sortilegio, a Norman, antieroe dalle mirabili capacità, riesce il compito di non far ricadere le colpe degli antenati sulla generazione dei suoi genitori, salvando così tutti i suoi concittadini.

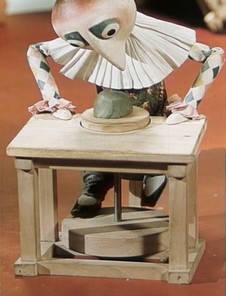

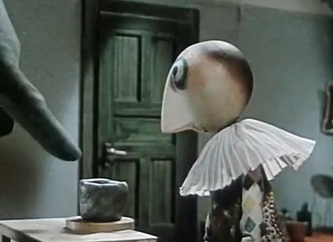

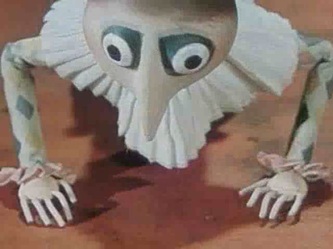

Ciò che più sorprende di ParaNorman, oltre agli indiscutibili pregi diegetici e alla caratterizzazione psicologica dei personaggi, è l’apparato scenografico, capace di mettere in scena una serie di scelte tecniche che potevano comprometterne l’esito finale ma che, invece, si sono rivelate delle scommesse vinte. Scene di massa, inseguimenti automobilistici, ricchezza di dialoghi e una serie di primi piani caratterizzanti hanno fatto sì che il film della coppia Fell/Butler fosse il più vicino possibile al film “dal vero”, senza perdere, però, quella artisticità propria del cinema d’animazione in stop-motion. Per raggiungere un risultato così ricco, ci sono voluti ben due anni di lavoro presso i Laika Studios di Hillsboro, in Oregon, con una equipe composta da trecentoventi persone suddivise in cinquantadue unità, e l’utilizzo di una stampante 3D a colori in modo da poter realizzare duecentocinquanta volti per soli 27 secondi di ripresa e più di trentuno mila parti facciali mobili.

In ultima istanza, nonostante sia la più grande produzione in stop-motion fino ad oggi realizzata, ParaNorman è un “piccolo” gioiello, profonda e accorata dichiarazione d’amore nei confronti del cinema degli anni Ottanta, dall’horror alla commedia sentimentale, in cui ogni elemento possiede ricchezza stilistica e profondità emotiva; un’opera irripetibile che non può, per questo, passare inosservata.

Emanuel Carlo Micali

Sezione di riferimento: Animazione

Scheda tecnica

Titolo originale: Paranorman

Regia: Chris Butler, Sam Fell

Sceneggiatura: Chris Butler

Musiche: Jon Brion

Fotografia: Tristan Oliver

Durata:92’

Anno: 2012

Uscita italiana: 11 ottobre 2012

Feed RSS

Feed RSS