con una fata, mano nella mano,

perché il mondo è più triste di quanto tu possa immaginare.»

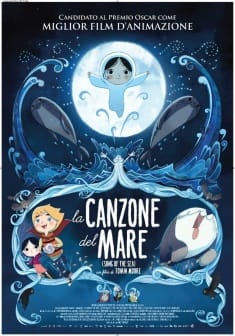

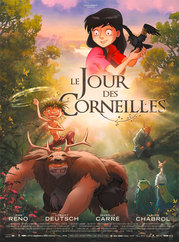

Prodotto dalla irlandese Cartoon Saloon e diretto da Tomm Moore, anch’egli irlandese, La canzone del mare (Song of the Sea, 2014) è però un prodotto squisitamente europeo, poiché coinvolge genialità – e qui possiamo dirlo data la caratura e la profondità dell’opera in questione – giunte da tutte le parti del continente. Lussemburgo, Francia, Belgio e Danimarca, con i loro talenti, sono stati coinvolti nella creazione di un film d’animazione impeccabile che, ispirandosi al folklore a ai miti nordici, senza dimenticare la struttura e i simboli della fiaba, affascina e commuove.

La canzone del mare, secondo lavoro a firma di Moore dopo The Secret of The Krells (un seguito spirituale, poiché lo stesso immaginario caratterizza i due lavori), è una fiaba senza tempo che trova nell’universalità dei temi trattati la sua chiave di riuscita. Perdita e mancanza sono difatti alla base delle emozioni che permeano la narrazione e ne scatenano gli avvenimenti: Ben e Saoirse sono fratello e sorella e vivono col padre Brendan, guardiano del faro, sul ciglio di una scogliera. La madre, Bronach, una selkie (ovvero una creatura che vive come una foca in mare ma che può acquisire sembianze umane sulla terraferma), al momento del parto muore e lascia i tre soli ad affrontare il dolore dei sentimenti legati alla scomparsa della persona amata. Ben, inconsciamente, ritiene Saoirse responsabile della morte della madre e il loro rapporto è spesso litigioso e spigoloso.

Brendan cerca di fare del suo meglio nel ruolo di padre, ma il dolore è lontano dallo sparire e in qualche modo lo sprofonda in uno stato di malinconia immutabile. Saoirse, ancora piccolina e stranamente non in grado di parlare, una notte scopre una veste magica che la conduce in riva al mare e poi giù a capofitto nell’acqua buia, dove troverà un gruppo di foche con cui giocare.

Il punto di crisi della narrazione è l’arrivo della madre di Brendan, che trova la bambina tutta bagnata ed indebolita in spiaggia e decide, per il bene di tutti, di portare i ragazzini in città, con l’obiettivo di far loro dimenticare ciò che li affligge.

È qui che mitologia e narrazione, simbolo e funzione fiabesca, si intrecciano: Ben racconta spesso alla sorellina la storia del grande e possente Mac Lir, Dio del mare, che dopo una grave tragedia versò così tante lacrime da creare un oceano e lì in mezzo si pietrificò per sempre, anche e soprattutto a causa della madre di lui, la Macha, che per salvare il figlio dalla disperazione decise di estirpare le emozioni dal suo cuore. Così, allo stesso modo, la nonna di Ben e Saoirse vuole strappare i due bambine dal luogo del lutto con la convinzione che la via all’atarassia sia la cura più plausibile alla sofferenza o alla tristezza.

È il nulla che avanza, come ne La storia infinita di Wolfgang Petersen, qui rappresentato come una sterilità emotiva che, nel mondo della città moderna (la Dublino in cui abita la nonna/strega) sarebbe quasi più apprezzabile di una sincera e vera malinconia. Temi del genere sarebbero poi stati ripresi di recente della Pixar con l’interessantissimo Inside Out del 2015, in cui le emozioni sono veri personaggi che guidano e si manifestano attraverso la protagonista Riley.

La canzone del mare, grazie ai tratti gentili e raffinati di una tecnica 2D di rara bellezza – e abbellita da un pregevole lavoro sulla luce che ricorda una tipologia d’animazione legata all’uso del vetro, alla pittura e ad altri materiali – è soprattutto una fiaba in cui i due protagonisti si scambiano reciprocamente il timone in modo da affrontare personaggi come streghe, animali fantastici, dei del folklore e luoghi mitici quali la foresta, la grotta, la città e il mare aperto con lo scopo di risolvere un lutto primario, una separazione che in fondo caratterizza buona parte della letteratura infantile.

L’età spettatoriale davanti a tanta bellezza conta poco o nulla: l’opera di Moore, infatti, commuove e non poco adulti e bambini; i lucciconi agli occhi accompagnano interi passaggi del film, poiché è una gioia poter vivere così profondamente questa magnifica animazione.

Natale è alle porte: quale migliore occasione quindi per rifugiarsi in casa con la famiglia e regalarsi (di nuovo) questa splendida visione?

Emanuel Carlo Micali

Sezione di riferimento: Animazione

Scheda tecnica

Titolo originale: Song of the Sea

Anno: 2014

Regia: Tomm Moore

Sceneggiatura: Will Collins, Tomm Moore

Musica: Bruno Colais

Durata: 93’

Uscita italiana: 23 giugno 2016

Feed RSS

Feed RSS