Un’introduzione sonora maestosa e solenne conferisce all’opera l’aura sacra e simbolica del paganesimo spirituale, che si rivelerà essere l’oggetto sondabile e l’interesse primario di Werner Herzog nella missione documentaristica che lo ha nuovamente incontrato in una peregrinazione sistematica nelle isole Vanuatu, Oceano Pacifico.

Non casualmente, il primo montaggio tra panoramiche vertiginose e close up sul magma sanguigno e pulsante si alternano attribuendo il “solito” - per il maestro tedesco - primato ad una natura sconfinata che è in grado ancora di regolare, accompagnare, a volte soltanto lambire o invece dirigere le parabole umane delle tribù indigene (ma anche delle società più politicamente e gerarchicamente strutturate) che assegnano a un’assoluta potenza visiva del Dio Vulcano proprietà para-religiose e spirituali, generando fenomeni di percepito terrore reverenziale, momentanee esperienze extra-corporee e fedi radicate. Così il capo di una tribù australiana illustra come all’interno del cratere giaccia un vespaio di spiriti responsabili della detonazione della camera magmatica, colei che risale per liberarsi in una carica eruttiva distruttiva.

Herzog indaga, dunque, lungi da intenti dichiaratamente informativi e muovendosi, sempre, come un funambolo, sulla divisione sottile che fa della realtà finzione (e viceversa), i rituali legati ai fenomeni vulcanici e, conscio di un’impossibilità onnicomprensiva connessa a una pretesa di verità o conoscenza, comunica un’impressione del mondo per abbozzi e sprazzi di interviste e tramite la voce fuori campo (la sua), ma soprattutto servendosi dell’immagine satura di un digitale acceso e vivo di contrasti del magma lucente e mortifero, che è abbagliante e seducente, dominante e stregato, più che macchia cromatica demoniaca da cui prendere le distanze.

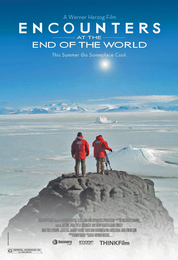

Al contrario, è Herzog stesso a viaggiare e a srotolare insieme allo spettatore, in maniera graduale e senza alcuna drammatizzazione, lo spettacolo luminescente della natura che viene avvicinata, democraticamente, dalla prospettiva scientifica del vulcanologo Clive Oppenheimer (non una novizia per il regista, che egli già conobbe durante le riprese di Encounters at the end of the world), al di là di meri dettagli conoscitivi, spaziando tra incursioni para-scientifiche (come l’ipotetica eruzione vulcanica che avrebbe messo a rischio l’intera razza umana millenni fa) e riprese sul campo di archeologi locali e non (dove l’interazione ironica tra colleghi che si coglie inonda lo spazio del dispiegamento della professione), mentre emerge sempre più limpido l’intento di captare, con encomiabile delicatezza e riecheggiando memorie di un romanticismo connaturato, forme e ispirazioni umane, caratteri divinatori dell’esistenza.

Herzog lo fa dando spazio a una coscienza del tutto metafisica dell’esperibile, con un approccio di certo più fenomenologico che investigativo in senso stretto, mentre ritaglia, significativamente, una parentesi sulla Corea del Nord e su quanto l’idolatria del dittatore sfoci in fenomeni ancora connessi a una sensazione sacrale e religiosa ancillare alla rivoluzione e a colui che la impugnò. Gli spiriti celesti che abitano il monte coreano pregarono affinché venisse inviato alla loro terra un essere illustre che promulgasse prosperità, materializzandosi poi nella figura di Kim Il-Sung.

Herzog è, insomma, conscio di come un’idea univoca che convogli materiali registrati, pensati, scritti sulla spregiudicatezza del tutto narcisistica della natura sia impraticabile, irriconoscibile, probabilmente impossibile; non v’è tentativo di giungere a una conclusione che non sia quella di una finzione che a sua volta si applichi alla realtà, la finzione cinematografica come quella dell’uomo sull’evidenza impenetrabile e mistificante dell’esistenza. Così l’opera si tramuta in una sorta di genealogia religiosa, laddove quest’ultima nasce dinnanzi allo scoglio invalicabile dell’incomprensibilità; e il Dio Vulcano condurrebbe, allora, a un’apocalisse-inceneritrice in grado di affermare nuovamente il suo indomabile potere.

Laura Delle Vedove

Sezione di riferimento: Special Werner Herzog

Scheda tecnica

Titolo originale: Into the Inferno

Regia: Werner Herzog

Sceneggiatura: Werner Herzog

Interpreti principali: Werner Herzog, Clive Oppenheimer

Fotografia: Peter Zeitlinger

Durata: 104’

Uscita italiana: 28 ottobre 2016

Feed RSS

Feed RSS