Serafina Delle Rose veste di nero, è vulcanica, sfacciata, un’autoritaria sarta siciliana giunta nell’America sconosciuta, con il marito Rosario e la figlia Rosa: Anna Magnani incendia il personaggio, imprime un solco indimenticabile in ogni parola, in ogni sguardo truce, in ogni giudizio severo o maledizione gettata al vento, guadagnando l’Oscar. Regina di quella piccola Italia: poche stanze, la fedele macchina da cucire dove si lavora tanto (e senza licenza), il caldo torrido che bisbiglia fra le persiane, la devozione assoluta per quel marito che fa il camionista e il segreto gioioso di un figlio in arrivo. Poi, fra i manichini e le vestaglie di casa Delle Rose – in quella piccola vita protetta dal guscio delle virtù vecchio stampo – irrompe il dramma, lo scandalo. Qualcosa che Serafina non può sopportare.

Rosario muore in uno scontro a fuoco con la polizia mentre trasporta droghe. Sulla scena si aggira anche una bionda disinvolta con una rosa tatuata sul petto: è Estella del club Mardì Gras, è stata l’amante di Rosario per anni, ha persino il suo stesso tatuaggio.

Serafina, dopo aver perso il marito e poi il bambino, si asserraglia nella casa di Rosario Delle Rose – “l’uomo di prima qualità” che ha sempre amato, a suo dire persino nobile – schermandosi dietro al titolo di “baronessa”. Per tre anni si rifiuta di indossare un abito per uscire e di ascoltare le chiacchiere di paese: difende la memoria, senza risparmiare denti e unghie. Si incupisce, si arrabbia, volta le spalle all’amore e al villaggio dove emergono figure femminili distanti, ostili: le bionde americane emancipate, frivole e rumorose, che ordinano bluse di seta e ridono della sarta italiana in maniera più o meno manifesta. Frattanto i tentacoli del lutto strangolano inesorabilmente anche la figlia, Rosa, decisa a sposare un marinaio americano.

Questa tremenda mamma siciliana nasce nel dramma ma a tratti strizza l’occhio alla commedia. Scoppi d’ira funesti, preghiere spinte quasi alla scaramanzia, il controllo sulla figlia, il terrore che i vicini possano mormorare. Una vedovanza ferrea, plumbea, angosciata, di rose fresche che non vengono più messe nei capelli, di abiti che infagottano un corpo ancora piacente, di accorati appelli al marito defunto (“Rosario, dimmi che non è vero che mi tradivi”).

Proprio in questo scenario nervoso e deprimente piove dal cielo l’irrefrenabile Alvaro Mangiacavallo (Burt Lancaster, qui in un’interpretazione straordinaria). Venuto in soccorso di Serafina mentre la donna, all’apice dell’isteria, sta insistendo perché il confessore di suo marito le spifferi i peccati commessi dal defunto, Alvaro si presenta per come è. Un ragazzone di origine siciliana, in canottiera, camionista, pericolosamente simile al quel “barone Delle Rose” venuto a mancare. Irruento e genuino, tutto risate e marachelle, vive con una sorella zitella, un padre “buono a niente” e una nonna giocatrice d’azzardo. Non ha un soldo e nemmeno molto giudizio, ma sa come acchiappare una capra fuggitiva, gli piace raccontare storielle e bere un bicchiere di vino a suggello di nuove amicizie.

Per Serafina, ben presto, proverà sentimenti così tumultuosi da escludere del tutto l’ipotesi di un’amicizia: si innamorerà in un giorno e inizierà, con modi da saltimbanco galante, a reclamare le attenzioni della piccola sarta. Starà proprio all’inavvicinabile vedova decidere se aprire, con le dovute precauzioni e ridendo di se stessa, il proprio cuore a Mangiacavallo.

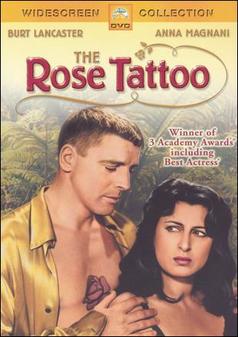

Come Serafina confeziona abiti su misura, così Tennessee Williams scrive La Rosa Tatuata proprio per Anna Magnani, confidando che il ruolo le calzi a pennello e la porti sul palco dei grandi teatri: messa in difficoltà dall’esigenza di parlare in inglese, Anna diviene invece protagonista di un film diretto da Daniel Mann. Williams volle per se stesso la scrittura della sceneggiatura e la scelta della Magnani nel ruolo di Serafina. Il risultato è un film incredibilmente attuale dove, più che l’amore o il dramma o il furore comico della coppia Magnani – Lancaster, emerge il ritratto di un’Italia in miniatura, relegata negli angoli di una grande America con la fronte rivolta al futuro. Immigrati legati a doppio filo alle proprie tradizioni religiose, disposti ad arrangiarsi per sbarcare il lunario, affezionati a quel modo tutto italiano di stringere un patto con una risata e un sorso di vino. Un’Italia che trova il proprio corpo in quello elettrico ed energico di Anna Magnani. Un volto scavato con il cesello nella sofferenza, nella saggezza popolare, nello struggimento amoroso, con mani che creano camice di seta rosa e minacciano di strozzare una figlia incorreggibile. Forte, intensa, buona di cuore e turbata nell’anima, la Serafina di Anna Magnani è un caldo alito di vita imprigionato in un mondo smisurato – quello americano – fatto di insolenze al suo concetto di pudore.

E con tutta la sua tenacia Serafina difende un titolo che forse non le appartiene realmente, facendo gli occhi cattivi a chi turba il suo lutto ma spalancando arresa le braccia all’amore, come solo una tremenda donna italiana sa fare.

Maria Silvia Avanzato

Sezione di riferimento: Vintage Collection

Scheda tecnica

Titolo originale: The Rose Tattoo

Anno: 1955

Durata: 117'

Regia: Daniel Mann

Sceneggiatura: Tennessee Williams

Fotografia: James Wong Howe

Musiche: Alex North

Attori: Anna Magnani, Burt Lancaster, Marisa Pavan, Ben Cooper, Virginia Grey, Jo Van Fleet

Feed RSS

Feed RSS