La sensazione è che si farebbe un torto e si sprecherebbero parole a voler riassumere un dispiegarsi dei fatti e degli antefatti in modalità del tutto didascalica, quando è l’oggetto stesso a ripudiare la prolissità e ad operare dinamiche di condensazione, in canali conduttivi epurati ma dai quali il messaggio scolastico e dogmatico viene bandito, in onore di una supremazia dell’immagine, a tentare una pulizia semantica e vincendo rischi di carattere convenzionale.

Procede per flash, per istantanee assimilabili ad affreschi mai servilmente pittorici, da cogliersi programmandosi su una modalità il più fenomenica possibile, sorretti da una lunghezza che non giace sotto il suo peso, ma che fluisce immateriale ed astratta, in sé potenziando la comprensione percettiva.

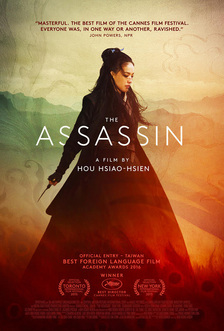

Una narrazione che circola attorno i topoi di un genere, come spesso didatticamente ricordato, quello del wuxia (più classicamente, le dinamiche arti marziali), che ivi si discioglie nella liquidità tangibile dei campi, dimenticando il suo nome e circumnavigando sentieri di significato abbraccianti una tonalità vasta, dal movente di vendetta che contrasta il moto di desiderio per un uomo che lei, Nie Yinniang, omicida suprema, deve uccidere; all’ordine degli assassini nel quale la giovane donna combattente, dall’aura composta e dalla nobiltà fisionomica, è compartecipante - sebbene poi divisa nel melodramma (che qui è disfatto in una soluzione acquosa, abbarbicato su una malinconia pervasiva, su un ripiegarsi intimista e minimale che smussa ogni snodo reattivo).

La trasversalità storica è poi decisiva, e va al di là, si pensa, di una prospettiva ottica occidentale che pone, dovutamente, a una distanza lontana, ma non per questo meno munita nel cogliere il nevralgico che qui è per nulla discorsivo e, come si è detto, essenzialmente sensoriale.

Nei campi medi e lunghi di cui è quasi integralmente composto il testo, giace una mobilità che è il paradosso di un’immobilità costante, la cui stasi viene sommariamente infranta da un’azione che riconduce alla via referenziale ma denuncia la sua fattuale e impraticabile comunanza: è il battito di un paio di ciglia, che persino il materico di spade e contusioni scompare in una nuvola greve di sostanza aerea, ad avvelenare un’altra giovane asservita a una casta governativa, a farla accasciare al suolo, esangue.

A orpello inscindibile di uno sguardo terso e focalizzato sull’immanente, Hsiao-Hsien è forte di una fotografia congeniale al suo progetto, accentuando l’indice eidetico e differenziando le temporalità nettamente suddivise tra prologo, redatto in un bianco e nero memoriale, e uno sgorgare di cromatismo mediamente saturo e sovente sovraesposto o in un ricercato rumore dell’immagine a sottolineare il collante con il presente. Ma è una schiusa breve, perché, tra scenografie ammiccanti l’estetico (a cui è ovviamente irriducibile l’opera) e stasi osservative su un elemento paesaggistico infuso di riflessività, a imprimersi nella mdp, sonda statica, a caratterizzare il soggetto rimane un formalismo realmente calibrato, a sfiorare la diluizione perfetta, ove l’urgenza espressiva è rinnegata in favore di un alchemico, pensato dosaggio.

A cogliere oltre la superficie di pura soggettiva percezione, si delinea la riflessione sulla gabbia socio-politica che stringe e soffoca l’imperturbabile Nie, divisa tra ordini ricevuti, rispetto di una legge di branco ingioiellata dal potere e spiragli emotivi, fiotti di sentimento represso ora forse non più segregabile. A riprova di questa cosa che è fare cinema: sfruttare logiche implicative sempre uguali e rendere essenziale lo Sguardo.

Con registro anti-spettacolare, come primo fastello della tessera identificativa di un autore mai eccessivamente produttivo, con The Assassin Hsiao-Hsien conferma e si distanzia al contempo dai lavori più recenti, raccontando la stessa storia, alla maniera ellittica che gli è consona, ma avvolgendola di suggestioni visive sempre più rarefatte e rifuggendo perciò ogni referente con il proprio tempo e il proprio luogo. E a ricordare, ancora e con alcuna stanchezza, la necessità di assecondare, seppur placidamente, il proprio naturale ordine emozionale.

Laura Delle Vedove

Sezione di riferimento: Torino 33, Film al cinema

Scheda tecnica

Titolo originale: Nie yin niang

Regia: Hou Hsiao-hsien

Anno: 2015

Sceneggiatura: Hou Hsiao-Hsien, Chu Tien-wen, Hsieh Hai-Meng, Zhong Acheng

Fotografia: Mark Lee Ping Bing

Musica: Lim Giong

Durata: 105’

Attori: Qi Shu, Chen Chang, Satoshi Tsumabuki

Feed RSS

Feed RSS