Le spiegazioni di tale fenomeno non sono in realtà così complesse. Per certi aspetti, l'horror e il cinema a luci rosse condividono una primordiale natura underground, oscena, clandestina e vietata, nonché alcune prerogative tematiche (l'intoccabile connubio Amor e Morte) che li rendono generi molto più affini di quanto in prima istanza si potrebbe credere. In fondo, ogni orgasmo non è un magnifico e temporaneo trapasso, a cui segue sempre una rinascita?

Inoltre, soprattutto nei primi anni '70, in America e non solo, l'industria a luci rosse risultava assai florida e garantiva numerose possibilità occupazionali, con guadagni limitati ma sicuri, con cui potersi poi finanziare progetti più interessanti e personali. Infine, l'hard di quel periodo era libero e fantasioso, molto meno asettico rispetto all'attuale, e lasciava grandi margini di manovra con cui sperimentare, azzardare, aggirare i limiti, mettere in campo peculiarità e fissazioni personali.

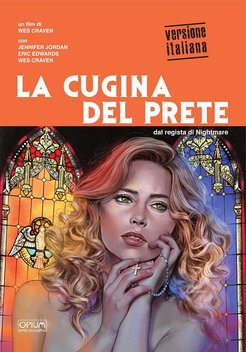

La premessa rende forse molto meno sorprendente il fatto che anche un autore come Wes Craven, futuro creatore di pellicole di enorme successo come Nightmare e Scream, ma pure di notevolissime opere talvolta sottostimate come Il serpente e l'arcobaleno e The People Under The Stairs (La casa nera), abbia agli albori della carriera affondato le mani nell'hard più esplicito. Nel 1975, dopo il folgorante esordio avvenuto con il malsano L'ultima casa a sinistra, Craven ha infatti diretto La cugina del prete (in originale The Fireworks Woman), titolo che sino a oggi era reperibile in video in Italia soltanto in una orribile versione alternativa, rieditata e totalmente stravolta rispetto all'originale, intitolata Ti voglio nuda e bagnata, in cui erano state inserite scene scippate da altri porno dell'epoca e un subplot inventato per l'occasione.

Ancora una volta grande merito dunque alla Opium Visions, collana che ormai ben conosciamo, per la brillante scelta di riportare sul mercato La cugina del prete, con la condivisibile decisione di proporre il film direttamente nella versione italiana, circolata nei cinema nel 1980 e molto più completa di quella americana, vittima di consistenti tagli.

Il lavoro di Wes Craven (che si firma con il biblico pseudonimo di Abe Snake) racconta la storia di Angela, innamorata sin dalla tenera età del cugino Peter (nella versione originale i due erano fratello e sorella, giusto per confermare come ai tempi ci si potesse perfino spingere verso i lidi dell'incesto). La ragazza cresce con l'adorato parente, in una stretta vicinanza che diviene sempre più morbosa, sino a deflagrare in un rapporto sessuale completo tra i due. Quando lui, poco dopo, indossa l'abito sacerdotale, la lontananza da Peter diviene per Angela un ostacolo greve, insostenibile, che la spinge a cercare avventure sessuali di ogni tipo, con cui provare a colmare almeno in parte l'assenza del caro congiunto. Intanto, da par suo, Peter si dibatte tra la vocazione spirituale, gli obblighi della vita clericale e il tentativo di allontanare il desiderio mai sopito per Angela.

La trama del film, a conti fatti, è poco più che un pretesto, a partire dal quale Craven, scomparso purtroppo due anni fa, accatasta una lunga serie di sequenze hard, durante le quali c'è spazio per un'ampia gamma di attività: rapporti a tre, penetrazioni con strumenti di dominazione, urofilia, masturbazioni, cumshot sul volto, anal, perfino una scena di fisting e uno stupro. Il regista riesce comunque a rendere piuttosto eccitanti i vari momenti di sesso, grazie a una direzione tutt'altro che piatta, in grado di trovare soluzioni estrose e originali, dove in qualche caso si nota un lirico romanticismo, mentre in altri passaggi trionfa l'abiezione e prevale l'aspetto più animalesco (ad esempio la minzione nel bosco a cui Angela è costretta da una viziosa signora borghese e dal suo perverso amico).

Deus ex machina dell'intera vicenda è lo stesso Craven, che appare anche in veste attoriale nel ruolo dell'uomo con la tuba, misteriosa e inquietante presenza transitante lungo tutto il film con significazioni indefinite (“Io sono colui che accende i fuochi d'artificio dell'amore; io sono il Destino, ma qualcuno mi chiama anche Diavolo”). È lui ad apparire nella prima immagine, in un costume da scheletro, mentre si allontana mano nella mano con una bambina nuda (scena tagliata in America ma stranamente non in Italia); è lui a guidare il delirante baccanale orgiastico del prologo; è lui ad accompagnare Angela nei suoi turbamenti, sino a guidarla verso il prevedibile epilogo. Una scelta curiosa, quella di ritagliarsi un ruolo così sinistro e sfaccettato, atta a definire i contorni di una pellicola che pur inserendosi nel filone dell'hard vuole assumere un'identità forte, in cui mostrare frammenti dell'ideologia che guiderà poi tutto il suo cinema.

Non è dunque un caso se la tematica precipua del film sia, a conti fatti, l'elemento del sogno, fulcro narrativo che l'autore svilupperà compiutamente una decina d'anni dopo con la mitica figura di Freddy Krueger. Le avventure erotiche della protagonista, interpretata da Jennifer Jordan, pornostar di successo in quel decennio, nel corso della storia deviano progressivamente dalla realtà, scivolando in un percorso visionario durante il quale immagina reiterati amplessi con Peter e con altri soggetti, incontri sovente esistenti solo nella sua mente.

Così, in questa fusione sempre più inscindibile tra sogno e realtà, si dipana l'ossessione sentimentale e carnale di Angela e la parallela ossessione di Craven per l'elemento onirico; un'ulteriore dimostrazione di come, in quegli anni, il porno potesse essere una fonte di guadagno ma anche un valido campo di allenamento, ovvero una base da cui esprimere e sviluppare i capisaldi della propria poetica.

Alessio Gradogna

Sezione di riferimento: Revival 60/70/80

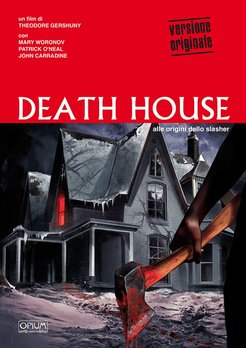

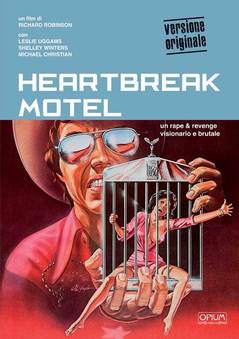

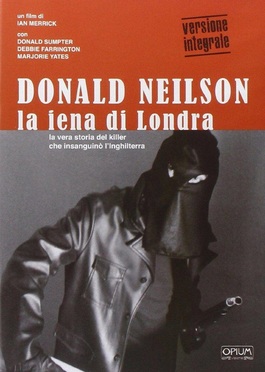

Articoli correlati recensioni Opium Visions: Maliziosamente (L'étreinte) - Donald Neilson - Heartbreak Motel - A bruciapelo (The Sadist) - Death House

Scheda tecnica

Titolo originale: The Fireworks Woman

Anno: 1975

Durata: 78' (nella versione italiana presentata dalla Opium)

Regia: Wes Craven (Abe Snake)

Sceneggiatura: Wes Craven, Hørst Badörties

Fotografia: Hørst Badörties

Montaggio: Wes Craven

Attori: Jennifer Jordan, Helen Madigan, Erica Eaton, Eric Edwards, Wes Craven

Feed RSS

Feed RSS