Effetto Notte – Il Wes Craven teorico

Nella prima metà dei ’90, già a partire da La casa nera, Craven comincia, anzi, più correttamente, prosegue con maggiore consapevolezza e più esplicitamente un lavoro di sistemazione concettuale e critica del suo cinema, nonché di quelle che possono essere individuate come le matrici del suo genere – oltre che dei vari sottogeneri – d’appartenenza. Si tratta del tassello conclusivo che completa il suo percorso creativo.

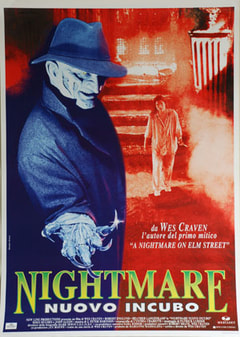

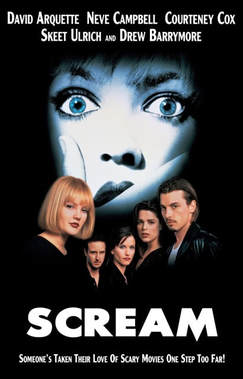

Cinque sono i film che risaltano maggiormente, non solo come esito tecnico-artistico, bensì anche come sviluppo ed evoluzione di tale riflessione teorica: Nightmare – Nuovo incubo (1994) e i quattro Scream (1996, 1997, 2000, 2011). Se questi ultimi possono essere considerati come parti di un unico insieme in perenne evoluzione, Nightmare – Nuovo incubo suggella la conclusione della fortunata saga (ovviamente tralasciando reboot e crossover vari), ma anche questo nuovo inizio di riordinamento auto-riflessivo.

Nuovo incubo, anziché mettere in discussione le radici dell’opera craveniana o compiere un mero lavoro di revisione storico-estetica, finisce col ribadire e moltiplicare l’importanza mitologica e mitopoietica della figura di Freddy, nonché del racconto dell’orrore in generale. Il passaggio-chiave, all’interno del film (più appropriatamente titolato in originale Wes Craven’s New Nightmare: qualcosa di molto personale per il regista), per chiarire la portata di questa nuova attitudine – in realtà, già presente nei suoi lavori e ben dissimulata nella tessitura della narrazione – si situa nel dialogo che Heather Langenkamp, in persona, ha con Wes Craven, in persona anch’egli, verso la metà del film. Naturalmente, dato che Nuovo Incubo è meta-cinema dichiarato, gli attori sono chiamati a interpretare (anche) se stessi, ma questo aspetto si rivelerà, a conti fatti, qualcosa di ben più complesso di un semplice disvelamento degli ingranaggi della macchina-cinema.

Si diceva che la Langenkamp incontra Craven in persona, il quale le spiega i motivi per cui ha intenzione di girare un ulteriore e (forse) ultimo Nightmare – che già esiste dinnanzi agli occhi dello spettatore – a partire da un incubo ricorrente che lo tormenta, che sta diventando una sceneggiatura e che, ovviamente, ha come protagonista proprio Freddy: “Si tratta di una certa entità ed è antica, molto antica. È esistita in varie forme e in diverse epoche. L’unica cosa che la caratterizza è il suo scopo: uccidere l’innocenza”. Poi, poco più avanti, incalzato dalla Langenkamp, Craven prosegue: “Può essere catturato. Dagli sceneggiatori, per esempio. Spesso capita che riescano a immaginare una storia valida, grazie alla quale questa entità vi rimane imprigionata. Il problema nasce quando la storia finisce e può finire per molti motivi: perché ha stancato, perché è stata troppo semplificata per la vendita o perché è troppo inquietante ed è stata censurata. Ad ogni modo, quando la storia finisce, il male viene liberato”.

Ora, in questo monologo breve emergono vari elementi, tutti importanti, ma solo uno di questi risulta effettivamente essenziale. Certamente, l’”entità” di cui parla Craven si rivela, abbastanza apertamente, come una figura diabolica, probabilmente il Demonio in persona (1), di più, un essere antichissimo, universale, unico, ancorché capace di mutare fisionomia: il Male assoluto quindi, ai confini con la pura astrazione concettuale. Emergono anche alcune interessanti argomentazioni relative alle capacità catartiche e apotropaiche del cinema, in particolare l’horror, oltre che alcune sapide considerazioni (sassolini di varia foggia e misura che Craven si toglie dalle scarpe) sul valore delle saghe filmiche, sui loro rischi, sul ruolo della censura e così via.

A risplendere per la sua portata è però un’altra considerazione di Craven, attinente allo scopo ultimo di tale entità e cioè “uccidere l’innocenza”: un campanello d’allarme dovrebbe suonare, anche laddove si consideri tale asserzione come esclusivamente riferita a uno dei temi centrali della saga di Nightmare. È ben evidente l’ambiguità di tale dichiarazione e la possibilità che essa possa essere inaspettatamente capovolta, proprio a partire da ciò che Freddy rappresenta effettivamente per le sue vittime, ma anche, non secondariamente, per gli spettatori e, infine, per ciò che egli esprime per il genere di cui è uno dei simboli più notevoli.

Freddy, anche a un livello meramente diegetico e al contrario di ciò che sembra voler dire Craven, è proprio il guardiano dell’innocenza, colui che consente al mondo fanciullesco e a quello adulto di restare ben distinti e separati, colui che terrorizzando o uccidendo gli adolescenti impedisce loro di crescere, di diventare adulti, appunto, e perciò di perdere proprio la loro innocenza. Solo nella fanciullezza, inoltre, si è portati a credere all’Uomo Nero, perciò il suo incombere è esattamente la protezione di tale credenza e perciò della fanciullezza stessa. Egli è sogno e fantasia, il suo mondo è arabescato e barocco, pregno di sorprese e di piaceri sanguigni e, si sa, il sogno e la fantasia possono sconfinare con sfuggente e repentina facilità nell’incubo più greve, le sorprese e i piaceri sanguigni possono trasformarsi in dolori intollerabili (come ha compreso perfettamente Clive Barker – e chi meglio di lui? – intervistato a proposito della creazione craveniana).

A un secondo livello di interpretazione, che è poi ciò che questo lavoro di Craven sembrerebbe richiedere, si può estendere tale riflessione anche allo spettatore, chiamato certamente a uno sforzo supplementare (2), per via dei vari piani di lettura che il film offre e, in un certo qual modo, impone. Anche in questo ambito, l’affermazione di Craven va contestualizzata e approfondita. Quando parla di “uccisione dell’innocenza”, Craven sembra implicitamente riferirsi anche a se stesso, cioè all’operazione che egli sta compiendo sullo spettatore, nel senso che lo sta facendo uscire dal guscio ovattato della finzione, per porlo di fronte allo svelamento dei meccanismi del dispositivo cinematografico e del suo funzionamento, quindi per farlo emergere, brechtianamente, dalle nebbie dell’identificazione secondaria, obliterando la sospensione d’incredulità, cioè l’innocenza spettatoriale, appunto.

In realtà, però, Craven – così come si era detto a proposito di Freddy – non si rivela, in tal modo, un assassino della purezza dello spettatore regredito narcisisticamente all’infanzia, bensì un suo difensore. Nightmare – Nuovo incubo si configura, infatti (così come sarà anche per la saga di Scream), non solo come un film di finzione efficacissimo, per come è costruito, ma addirittura un moltiplicatore della finzione stessa, che può, senza più alcun freno, transitare attraverso i vari piani di (ir)realtà e coinvolgere personaggi doppi, Heather Langenkamp/Nancy Thompson, Robert Englund/Freddy Krueger, John Saxon/Donald Thompson, tutti, in realtà, pienamente calati nel loro originario ruolo recitato, tanto da arrivare a una delle sequenze-chiave, in cui la Langenkamp si ritrova catapultata nel passato, durante un incubo, e incrocia il “padre diegetico” Donald Thompson, lo chiama col nome autentico dell’attore che lo interpreta, cioè John, ed egli non capisce. Craven ha portato quindi lo spettatore in visita nel proprio mirabolante luna park personale, gli ha svelato come funzionano alcune delle attrazioni più riuscite, per poi mostrargli che, alla fine del giro, lì all’uscita, c’è ancora una volta l’Uomo Nero in agguato.

1) Su questo tema Danilo Arona, Wes Craven – Il buio oltre la siepe, edizioni Falsopiano, Alessandria 1999.

2) Il film al botteghino non fece propriamente sfracelli, forse proprio per la sua aura teorica.

Una specie di orgia pagana, una suite prog rock senza interruzioni, che dura per quattro film, oltre agli innumerevoli film nel/nei film, come la serie, ancora più lunga, di Stab, che fa la sua comparsa all’interno del contesto diegetico di Scream 2, in veste di adattamento cinematografico delle “reali” vicende accadute a Woodsboro, California, creando un vero e proprio labirinto, un corridoio degli specchi che moltiplica e stratifica ulteriormente i piani meta-testuali.

Nonostante queste premesse e nonostante il gioco, comunque dichiarato, al quale, se si vuole partecipare – e questo fin dalla sequenza d’apertura del primo Scream – è meglio essere preparati, ci si trova di fronte a un lavoro che, pur non prendendosi sul serio, fa sul serio (4). Proprio come accadeva in Nightmare – Nuovo incubo, anche in questa nuova saga lo scopo di Craven non è quello di demolire il genere, ma di (ri)scoprirne le coordinate, di attualizzarne i temi in un contesto temporale che già conosce il prima, cioè la storia e l’evoluzione del filone, visto che ora, come spiega con felice intuizione Danilo Arona: “[…] l’unico horror possibile di fine millennio non è quello che ci racconta una storia, bensì quello che ci racconta ‘come si racconta una storia’”(5). Viste tali premesse, non può sfuggire, comunque, come l’obiettivo di Craven si situi, appunto, nel raccontare una storia complessa, nonché articolata su più piani significanti, ma nella quale, in ogni caso, è possibile cogliere sia un ritorno, ancora una volta, di alcuni temi cari al regista, sia la sua abilità nel rielaborarli, ricostruirli, mutarli di segno e di senso, per poi disporli come tessere di un intricato mosaico. Il tutto, così come in Nightmare – Nuovo incubo, per moltiplicare, non annacquare, le possibilità del racconto di paura.

3) Naturalmente, chi, in primis, col genere ci è cresciuto è lo sceneggiatore Kevin Williamson, vera e propria mente in perenne ebollizione dietro le quinte dei vari Scream.

4) Esattamente l’opposto di ciò che accade nella (inutile) serie di Scary Movie (quello che avrebbe dovuto essere il titolo originario di Scream), una creatura partorita, a partire dal 2000, da quegli inopportuni mattacchioni dei fratelli Wayans e poi adottata da David Zucker: film parodici e, quindi, che non prendono sul serio nulla, a parte però se stessi, a parte il loro essere, appunto, caricature, sia della serie di Scream, in primis, sia più in generale dell’horror come elemento fondativo dell’immaginario. Essi si delineano, perciò, come derive di una derivazione, senza amore vero né conoscenza autentica per ciò che viene sbeffeggiato, come è invece per le parodie horror riuscite. La serie di Scream forse ha avuto l’unico demerito di dare la stura, involontariamente, a nefandezze come Scary Movie.

5) Danilo Arona, op. cit., p. 142.

Se in Sotto shock il killer Horace Pinker assumeva le sembianze di vari personaggi per compiere i propri crimini, mantenendo inalterata la propria identità, nella saga di Scream troviamo innumerevoli killer (sempre in coppie, a parte nel terzo capitolo sceneggiato da Ehren Kruger, con un parziale apporto del mastermind Kevin Williamson), quindi innumerevoli identità, ma una sola fisionomia, quella di Ghostface. Da questo punto di vista, si potrebbe individuare proprio in Ghostface l’Uomo Nero craveniano a cavallo fra vecchio e nuovo millennio, cioè esattamente ciò che non era riuscito al regista con Pinker. Mentre in superficie la saga è irrorata dalla dimensione thriller/gialla da whodunit, facendo scattare nello spettatore il meccanismo di “ricerca” del colpevole che si cela sotto la maschera munchiana di Ghostface, sotterraneamente essa è percorsa dalla fisionomia inconfondibile, e sempre uguale a se stessa, come è regola nello slasher, del nuovo Uomo Nero, tant’è che la sua voce ricorrente al telefono è anch’essa sempre la medesima, vale a dire quella dell’attore Roger L. Jackson.

Ecco, il telefono: la serie di Scream straripa di media comunicativi. La televisione, tanto per cominciare, elemento dominante in Sotto Shock, possiede, nella saga di Scream, un ruolo sostanzialmente marginale, come medium obsoleto e, oltretutto, poco cinematografico, a parte la sua funzione di diffusore di notizie costitutivamente distorte, grottescamente amplificate o ridicolmente mendaci (si pensi al finale di Scream 4), in quanto troppo spesso al servizio esclusivo dello spettacolo fine a se stesso. In tutti e quattro i capitoli, infatti, un ruolo centrale è ricoperto dalla giornalista Gale Weathers (Courteney Cox), che indaga sugli omicidi per prevalente tornaconto personale, per la caccia perenne all’agognato scoop. Quindi, più che la televisione in quanto tale, è il giornalismo d’informazione a essere svillaneggiato e deriso.

Invece, l’onnipresente, classico (un cliché fondamentale fra i tanti) e ben più arcaico telefono diviene decisivo, anche in quanto fucina di voci senza volto, medium per eccellenza del fuoricampo, quindi del cinema stesso, tant’è che viene usato pressoché sempre da Ghostface, per dialogare da una posizione di forza con le proprie vittime, giacché le può osservare senza essere visto (6), oltretutto moltiplicando in loro l’inquietudine, vista la prossimità della sua presenza, garantita dall’udibilità del suono della sua voce.

Accanto al sapiente utilizzo del telefono si nota, in tutti i titoli della serie, il proliferare di immagini, schermi, punti d’osservazione (7), che rendono ciascun capitolo un vero e proprio manuale dello sguardo, una straniante “storia dell’occhio”. A spiccare è soprattutto l’aggiornamento riuscito, in Scream 4 (o SCRE4M), della tecnologia della comunicazione, rappresentata in particolare dalle poliedriche possibilità offerte della telefonia mobile contemporanea, nonché dalla massiccia presenza di internet e dei social network, che innescano e moltiplicano la propagazione di informazioni e il contatto a distanza (8) in tempo reale, incrementando ancora una volta, ancora di più, la potenza dell’Uomo Nero, insieme ai piani di senso del film.

Tali aggiornamenti te(le)matici, oltre a registrare la volontà di Craven di non arrendersi alla senilità, di non lasciarsi sopravanzare dai mutamenti avvenuti nel villaggio globale (non si dimentichi che SCRE4M è del 2011), risultano elementi portanti della narrazione e perfettamente inseriti nel suo tessuto, tanto da costituirne uno dei propulsori. Il movente del killer, nel quarto capitolo, sarà infatti la visibilità mediatica, la fama repentina diffusa in tempo reale, da ottenersi attraverso l’onnipresente e istantanea opera di rielaborazione/falsificazione della realtà, compiuta dai media, istituzionali e non.

Ne risulta, in sintesi, un nuovo Uomo Nero, cinicamente al passo con i tempi e capace (quasi) sempre di girare a suo favore qualsiasi situazione o contesto. Oltre alla presenza del nuovo babau aggiornato alla contemporaneità, fanno capolino anche alcuni dei vari temi cari al regista, come, ad esempio, l’ottusità del mondo adulto – specie se incarnazione dell’autorità (polizia, giornalisti, autorità scolastiche) – e soprattutto, altra regola dello slasher, la sua prevalente assenza dalle vicende narrate, cui fa da contraltare la descrizione complessivamente precisa e verosimile di un’altra vera protagonista della saga, cioè l’età tardo-adolescenziale, con i suoi svariati difetti e i più sporadici pregi.

6) Ubiquità e sguardo di “sorvolo” in perenne posizione favorevole, cioè “occhio di Dio”, per dirla con Giaime Alonge, oltre a conoscenze e informazioni sconosciute a tutti gli altri personaggi, sono alcune delle caratteristiche più marcate degli assassini (semi)metafisici e (quasi sempre) imprendibili dello slasher.

7) Si pensi a tal proposito alla sequenza conclusiva del primo Scream o a quella, altrettanto ingegnosamente costruita, della maratona filmica con la proiezione intera della serie Stab nel quarto capitolo: in entrambe, la giornalista Gale Weathers, che indaga sugli omicidi, tenta di colonizzare il punto d’osservazione privilegiato di Ghostface, credendo di potersi sostituire percettivamente a lui e quindi di poterne prevenire le mosse. Il tutto tramite l’utilizzo di sofisticati apparati tecnologici (in una altrettanto sofisticata e riuscitissima messa in scena da parte di Craven). Naturalmente, in entrambi i casi fallisce, dato che solo l’Uomo Nero può essere ubiquo e onnisciente, così come solo i suoi occhi possono vedere tutto. I vani tentativi della donna non fanno altro che potenziare, quindi, la dimostrazione di forza del killer.

8) Una distanza che, ovviamente, Ghostface riesce a colmare con prodigiosa facilità.

Craven, evidentemente, si fida poco delle nuove leve di giovani degli anni ‘90/’00, almeno tanto quanto confidava nei loro predecessori appena una decina d’anni prima (si pensi, soprattutto, al fondamentale Nightmare 3 o a La casa nera). Va anche sottolineato come risulti essenziale, nella costruzione dei personaggi all’interno dei vari episodi della serie, l’apporto di Williamson alla sceneggiatura, che conosce molto bene l’universo adolescenziale (all’epoca del primo Scream egli è poco più che trentenne, e quindi con una memoria ancora molto fresca dell’”età inquieta”) tanto da farne il protagonista indiscusso di alcuni dei suoi lavori televisivi seriali più importanti, come Dawson’s Creek e il recente The Vampire Diaries.

Se aleggia talora una certa ribalda ruffianeria nelle produzioni televisive di Williamson, è anche vero però che, in Scream, tale atteggiamento è perlopiù assente, salvo forse verso le figure di film geeks come il Randy Meeks dei primi tre episodi (essendo fra le vittime del secondo episodio, egli nel terzo compare in “effigie”, in una videocassetta che contiene una delle sue proverbiali “lezioni” cinematografiche) o i suoi “eredi” Robbie Mercer e Charlie Walker nel quarto, anche se quest’ultimo, dietro la faccia pulita e trasognata, nasconde uno dei segreti-chiave del film. Un personaggio totalmente craveniano nello spirito è, invece, la nuova giovane eroina adatta alla nuova saga, Sidney Prescott. Tale personaggio è presente in tutti gli episodi ed è sempre interpretata da Neve Campbell, che, accanto alla Nancy Thompson/Heather Langenkamp dei Nightmare ideati da Craven, rappresenta la migliore figura positiva nel suo cinema, altrimenti predominato e fagocitato, quasi sempre, dalle memorabili facce e incarnazioni del Male.

Nei quattro Scream, Craven si dimostra ormai assoluto padrone del mezzo e riesce magnificamente a gestire le dinamiche interne del racconto così come quelle meta-narrative, prestando una certosina attenzione al ritmo dell’azione, allo spazio in cui gli eventi si dipanano e soprattutto alla funzione dello sguardo come costruttore di senso e come creatore, nell’economia della narrazione, delle gerarchie e dei rapporti di forza fra i personaggi. Quindi si delinea un interscambio continuo fra piani e strati diversi del testo, che rimandano l’uno all’altro con acume, moltiplicando vicendevolmente la propria intensità, la propria portata, il proprio senso. Con la saga di Scream, infine, già dal suo primo apparire nell’ormai lontano 1996, ci si trova di fronte a quello che, col senno di poi, può anche essere considerato un vero e proprio testamento artistico, sia pure diluito nel tempo, di Craven, un regista capace di guardare con lucidità, e forse con un pizzico di rimpianto, alle radici di quella lunghissima “notte dell’orrore” che è stato il New Horror.

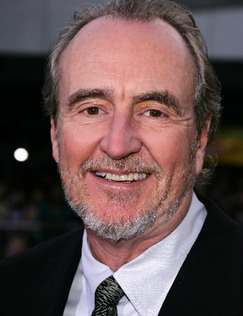

Rimane da chiedersi cosa sarebbe potuto essere Wesley Earl Craven se non fosse divenuto Wes Craven: molte cose, probabilmente. Laureato in filosofia, uomo colto e intelligente, eclettico nelle passioni come nelle competenze, cinefile e non, forse sarebbe potuto diventare un ottimo regista mainstream, magari avrebbe potuto avere più fortuna come autore horror (anche se ne ha avuta, tutto sommato, almeno dalla seconda metà dei ’90 in poi, più dei suoi colleghi “maggiori” Carpenter e Romero), oppure essere un ottimo insegnante di college (come in realtà fu, prima di farsi folgorare definitivamente dal cinema), o chissà, magari uno scrittore (il suo romanzo Fountain Society, del 1999, aveva come tema portante, guarda un po’, l’immortalità).

Fortunatamente per chi lo ha amato, è riuscito a diventare e ad essere solo Wes Craven.

Gian Giacomo Petrone

Sezione di riferimento: Into The Pit

Articoli correlati: IL BUIO SI AVVICINA – Il New Horror americano e il cinema di Wes Craven (parte prima)

IL BUIO SI AVVICINA – Il New Horror americano e il cinema di Wes Craven (parte seconda)

IL BUIO SI AVVICINA - Il New Horror americano e il cinema di Wes Craven (parte terza)

LA CUGINA DEL PRETE - I sogni hard di Craven

| | |

Feed RSS

Feed RSS