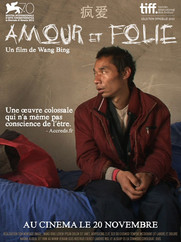

Feng Ai no. Non è classificabile, merita di stare provvidenzialmente fuori gara, oltre che di stravincere ogni top di fine anno. Da un certo punto di vista, oltre a essere un film magnifico e una delle esperienze più dolorose in cui possa capitare di incappare in un’intera vita di spettatori, è anche un non - film: non è riscritto e ripensato al montaggio, è paurosamente vicino all’immediatezza con cui è stato girato.

Il regista cinese ci porta dentro un manicomio dello Yunnan, regione della Cina situata nell’estremo sud-ovest della nazione. Una struttura che ospita cinquanta uomini dei quali ben pochi sono dei matti autentici: la maggior parte di loro si trova lì per altre ragioni, per la pericolosità politica e sociale che gli è stata attribuita come un marchio meritevole delle peggiori purghe inumane, perfino per la riluttanza da parte delle rispettive famiglie a occuparsi di quanti sono poi finiti in questo luogo di privazioni e coercizioni lancinanti. Uno spazio di follia (tanta, urlata, ghignante, mostruosa, mortificante) e amore (ben poco, lasciato filtrare dalle sbarre, in modo fugace, come il più indecoroso dei bisognini consumati in segreto).

Per 227 minuti siamo lì, senza possibilità di venirne fuori, costretti a tenere gli occhi fissi sull’orrore, senza catarsi alcuna. Attraverso lo schermo siamo catapultati in una spirale di tenerezza negata, di consunzione della carne e morte dello spirito, di sporcizia e giallume proprio dell’incuria commovente e un po’ bambina (a dire il vero, quasi neonatale) che contraddistingue gli insani. Tanto più scandalosa e ripugnante se molti di questi ammattiti, con ogni probabilità, folli lo son diventati lì dentro e prima non lo erano, lontani anni luce dal doversi accucciare in un lettino malconcio accanto a un loro disgraziato consorte per sentirsi meno soli, lerci e rinnegati di quanto già non fossero. E poi quel ballatoio maledetto, confine liminale in cui tutto è negato; molto viene tenuto fuori campo, e la mano registica ragiona per profondità di campo, per sottrazione, per contenimento di una pulsione scopica che in altre mani sarebbe stata di sicuro ben più lesiva e deleteria.

Gli indesiderabili di Wang Bing i parenti li ricevono anche, ma ottengono da loro risposte vaghe, svicolanti, che annientano sottilmente ogni speranza in loro e in noi che guardiamo (il calvario proseguirà, forse mutando forma, ma avrà un seguito). E poi, cantano. Come usignoli striduli e stonati, come piccini in una culla piena di ombre addensate che affollano la testa creando incubi impossibili da dipanare e da estinguere.

L'autore sembra non tagliare mai, non voler sforbiciare un bel niente. È coraggioso, come sempre, ma in questo caso anche più del solito. La sua messa in scena è senza scorciatoie, ellissi, punti (e vie) di fuga. Supportato come sempre dall’uso della camera a mano, il suo sguardo ruvido è anti-igienico, impudico, volutamente infimo nella qualità delle riprese. Quello che ha davanti dopotutto è un edificio del regime, e per rendere al meglio la portata della disumanizzazione che al suo interno si consuma ci vogliono regole altrettanto ferree, ugualmente brutali.

Bing è dunque eccessivo (per durata, ambizione, afflato volontaristico) ma allo stesso tempo ha le mani legate dall’incapacità di spostare di un millimetro ciò che ha di fronte. Lo si può immaginare acquattato dietro la macchina, come una statua di sale, percepito nitidamente dall’ambiente impregnato di morte che prende vita dinanzi ai suoi occhi ma allo stesso impossibilitato a interloquire con esso, a essere concretamente un metteur en scène e non solo un ricettore di immagini sconvolte e annichilenti.

Quella di Wang Bing è un’operazione umana (ancor prima che artistica) incommensurabile. Che ambisce ad essere, al di là del tema trattato e della valenza politica in comune, ciò che Titicut follies di Frederick Wiseman fu per l’America: un documento sconvolgente e maledetto, osteggiato dai poteri forti per oltre un ventennio nel tentativo di impedire ai più una visione che sapesse di atto sociale rivoluzionario. Proprio per questo, alla stregua del capolavoro di Wiseman, Feng Ai è un film che va recuperato costi quel che costi, lottando con le unghie e con i denti per vederlo. È un dovere. Un ordine morale.

Davide Eustachio Stanzione

Sezione di riferimento: Cinema dal mondo

Scheda tecnica

Titolo originale: Feng Ai

Anno: 2013

Durata: 227’

Regia: Wang Bing

Feed RSS

Feed RSS